R.4.7 無線工学A(1回目) A-6

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学A A-6

A

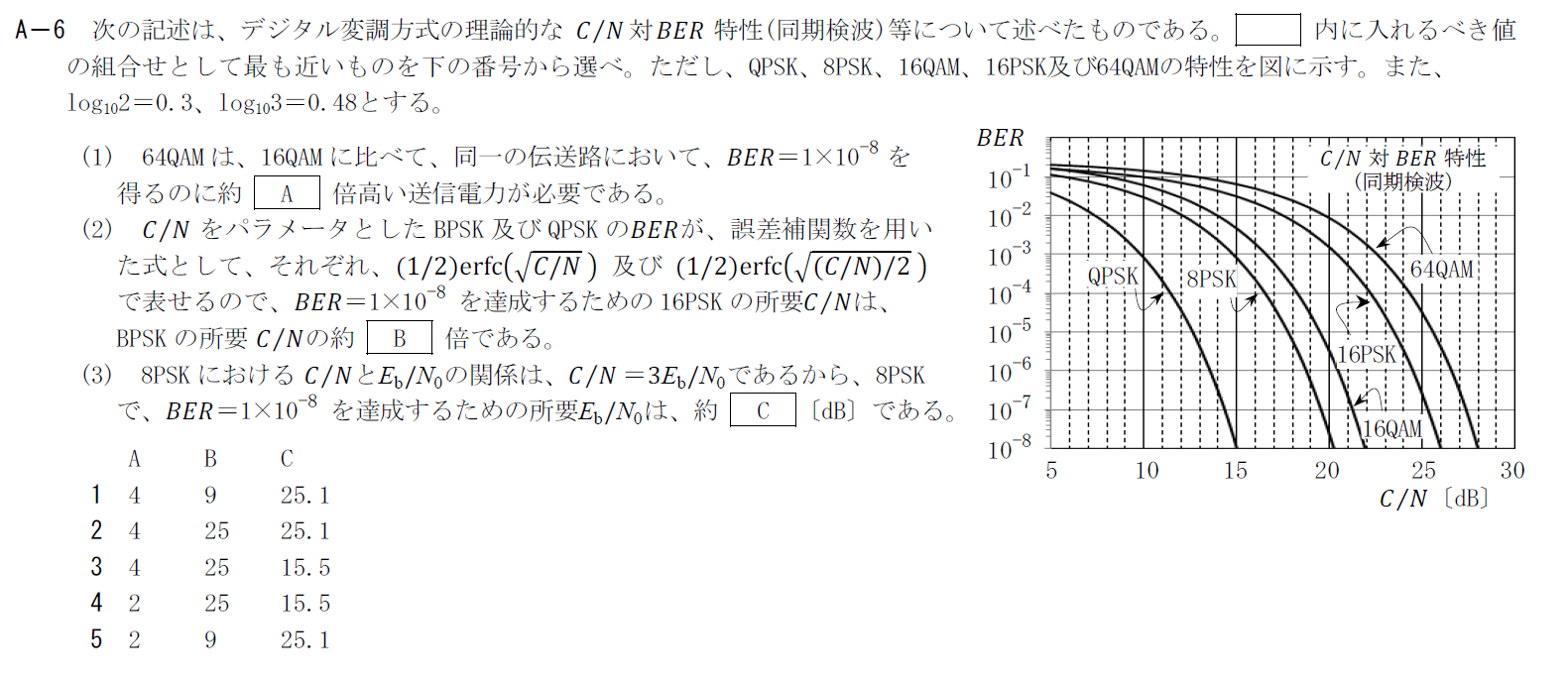

(1)の文では64QAMと16QAMについて比較しています。 与えられているグラフから$BER=1\times 10^{-8}$を得るには- 64QAM:28[dB]

- 16QAM:22[dB]

B

与えられた式からBPSKの所要$C/N$はQPSKの1/2倍(=-3dB)となります。 そのため、BPSKの所要C/Nは12dBです。 グラフから16PSKの所要C/Nは26dBなので、その差は14dBとなります。 \[ 14[\rm{dB}]=20-6=10\log 10^2 -10\log 2^2 \\ =10\log \frac{100}{4}=10\log 25 \] となるので25倍です。 そのため、Bには「25」が入ります。C

与えられた式から$E_b/N_0=\frac{1}{3}C/N$です。 8PSKの所要C/Nはグラフから20.3[dB](くらい)なので$20.3-4.8=15.5[\rm{dB}]$となります。 そのため、Cには「15.5」が入ります。 以上から答えは3です。R.4.7 無線工学A(1回目) A-7

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学A A-7

A

(1)の文では局部発振器からの出力に所望の周波数以外の成分が含まれていた場合の状況を考えています。 局部発振器から出力された$f_0/2$の周波数と乗算されて$f_{IF}$に変換される周波数$f_{SP}$は \[ f_{SP}=(f_0/2)\pm f_{IF} \] となります。 そのため、Aには「$(f_0/2)\pm f_{IF}$」が入ります。B

(2)も(1)と同様の考えから \[ f_{SP}=2f_0 \pm f_{IF} \] です。 そのため、Bには「$2f_0 \pm f_{IF}$」が入ります。C

ここまでと同様に$f_{IF}$が中間周波数となるような周波数を考えます。 局部発振器とスプリアスの周波数の2倍高調波が信号に含まれるので、発生しうる組み合わせとその時混信妨害が生ずる周波数は次の通りです。 \[ f_0 \times f_{SP}:f_{SP}=f_0 \pm f_{IF} \\ f_0 \times 2f_{SP}:f_{SP}=f_0 \pm (f_{IF}/2) \\ 2f_0 \times f_{SP}:f_{SP}=2f_0 \pm f_{IF} \\ 2f_0 \times 2f_{SP}:f_{SP}=2f_0 \pm (f_{IF}/2) \] このうち選択肢に含まれているのは局部発振器の基本波とスプリアスの周波数の2倍高調波の組み合わせである$f_0 \pm (f_{IF}/2)$です。 そのため、Cには「$f_0 \pm (f_{IF}/2)$」が入ります。 以上から答えは5です。R.4.7 無線工学A(1回目) A-8

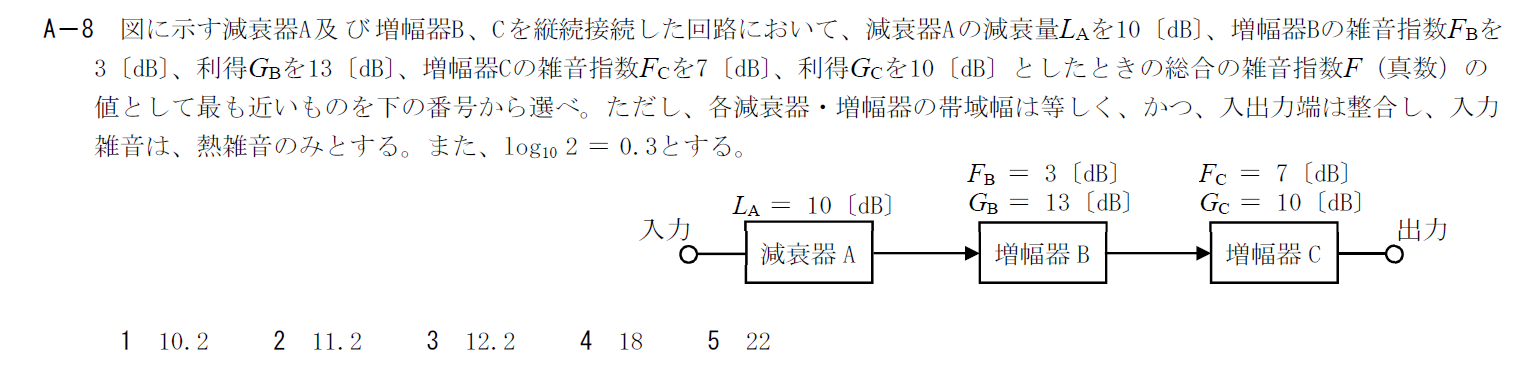

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学A A-8

R.4.7 無線工学A(1回目) A-9

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学A A-9

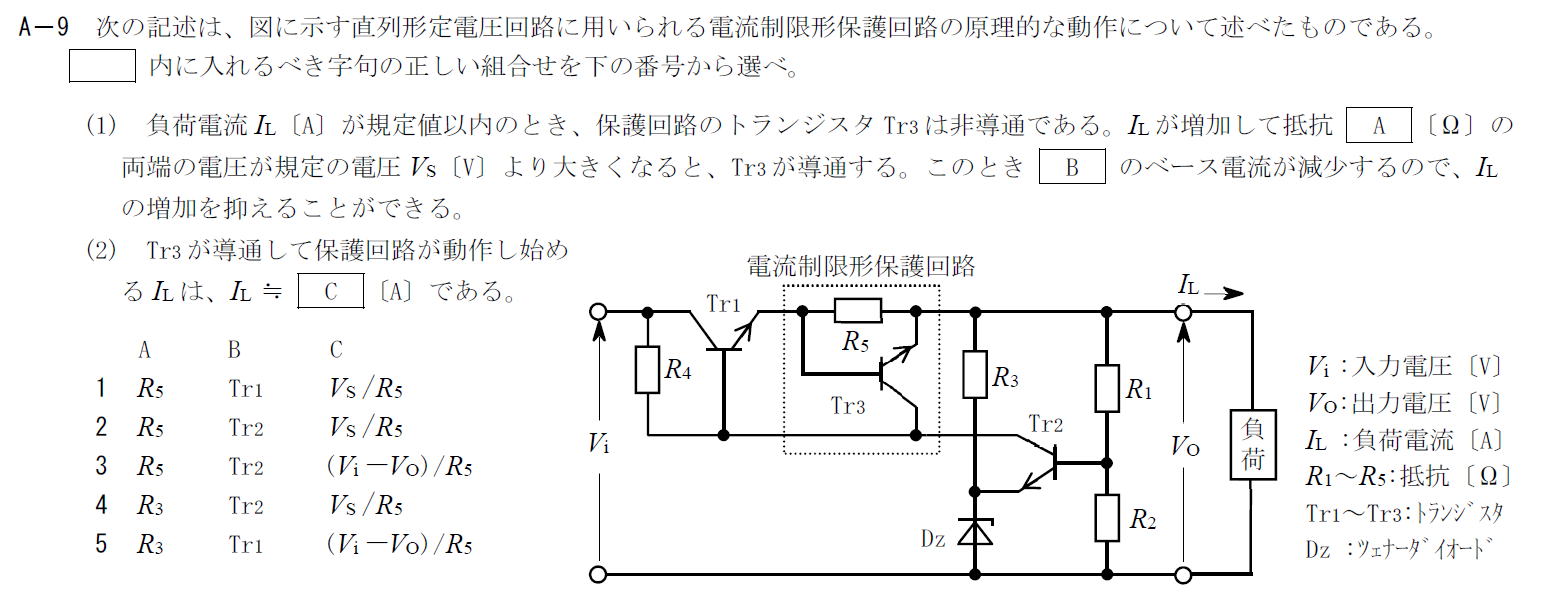

A

負荷に流れる電流$I_L$が増加すると$R_5$を流れる電流も増加するので$R_5$の両端の電圧が増加します。 そのため、Aには「$R_5$」が入ります。B

Tr3が導通するとTr1のベースに流れていたベース電流がTr3方向に流れるのでTr1のベース電流が減少します。 そのため、Bには「Tr1」が入ります。C

$R_5$に流れる電流は$I_L$とほぼ等しいので、保護回路が動作し始めるとき、$V_S=R_5I_L$なので、 \[ I_L=V_S/R_5 \] となります。 そのためCには「$V_S/R_5$」が入ります。 以上から答えは1です。R.4.7 無線工学A(1回目) A-10

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学A A-10

まとめ

今回は令和4年7月無線工学Aの1回目のA-6~A-10について解説しました。 BER特性やスプリアスに関する問題など計算が必要な問題も多く対数がからむ計算も多いので$3\rm{dB}\simeq 2\rm{倍}$や$5\rm{dB}\simeq 0.48\rm{倍}$あたりは覚えておくといいでしょう。 勉強法 第一級陸上無線技術士の勉強法とおすすめ参考書参考文献

リンク

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

リンク

上の難易度が高い人

リンク

リンク

コメント