令和4年1月の1陸技の試験、無線工学AのA-6~10の問題について解説します。

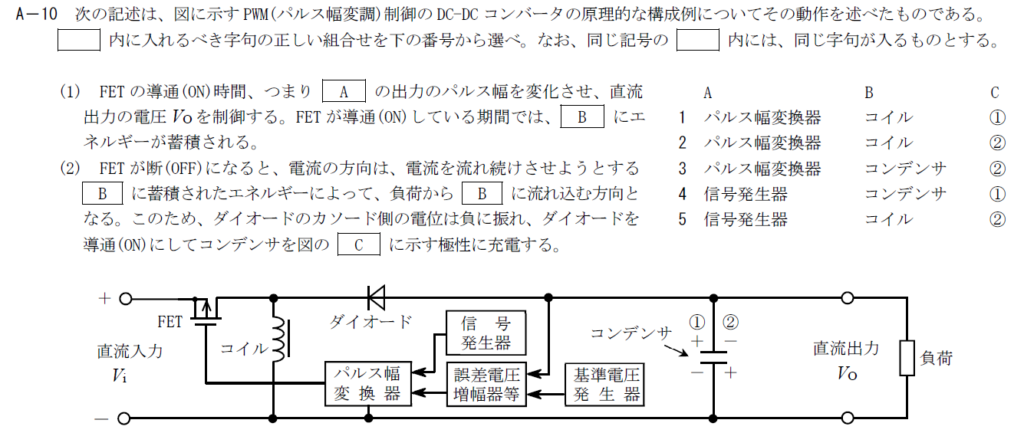

R.4.1 無線工学A(1回目) A-6

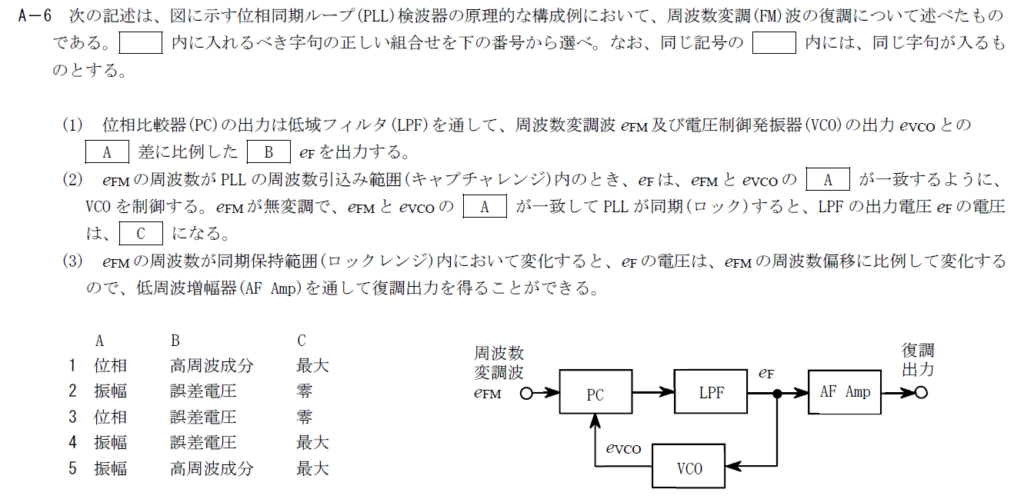

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年1月1回目 無線工学A A-6

位相同期ループ(PLL:Phase Locked Loop)検波器の原理に関する問題です。

A,B

PLLは入力信号と出力信号の位相差を一定に保つようにフィードバック制御を行う回路です。

一般に精度の高い周波数出力を得るために使われます。

PLL検波器では、PLLの動作を利用してFMを検波します。

PLL内の位相比較器の動作は入力信号と出力信号の位相差に比例した電圧を出力することです。

この電圧は誤差電圧とも呼ばれており、VCOを制御するための電圧となります。

以上から、

Aには「位相差」、Bには「誤差電圧」が入ります。

C

PLLが同期しているということは入力信号と出力信号の位相が等しい(位相差が零)となっています。

PCは位相差に比例した電圧を出力するので、LPFを通した出力$e_F$は零です。

そのため、

Cには「零」が入ります。

以上から

答えは3です。

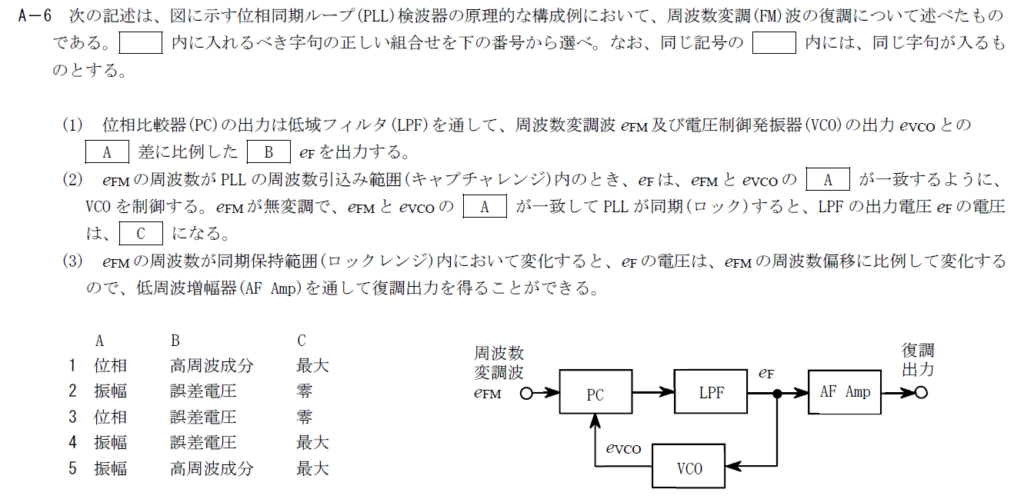

R.4.1 無線工学A(1回目) A-7

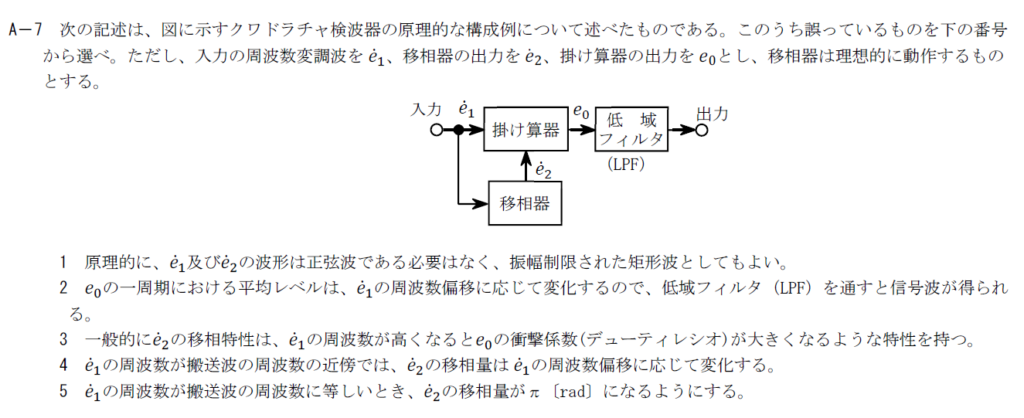

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年1月1回目 無線工学A A-7

クワドラチャ検波器について誤っている選択肢を選ぶ問題です。

クワドラチャ検波器は周波数変調波を移相器を使用することによって位相変調波に変換する検波器です。

周波数変調では変調信号がゼロの時、周波数変移がゼロとなり、$e_1$の周波数は搬送波周波数と等しくなります。

位相変調でも同様に変調信号がゼロの時、位相変移がゼロとならなければなりません。

すなわち、$e_1$の周波数が搬送波周波数と等しい時には移相器の移送量は0[rad]となります。

そのため、

誤っている選択肢は5です。

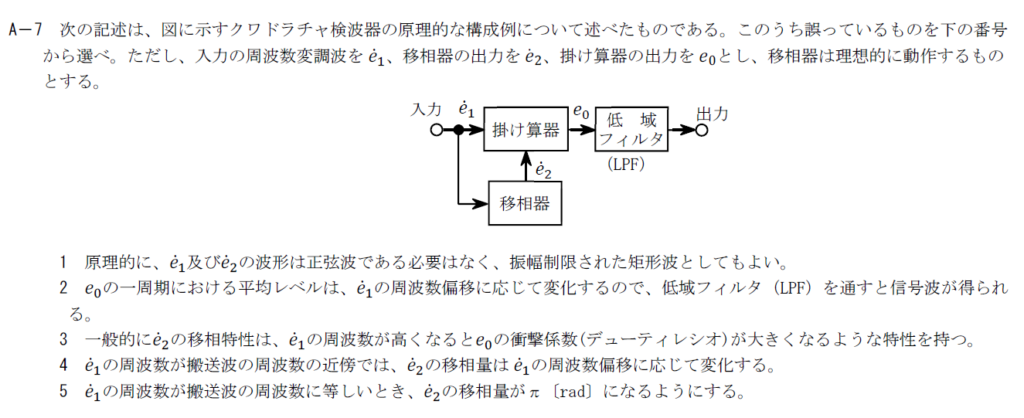

R.4.1 無線工学A(1回目) A-8

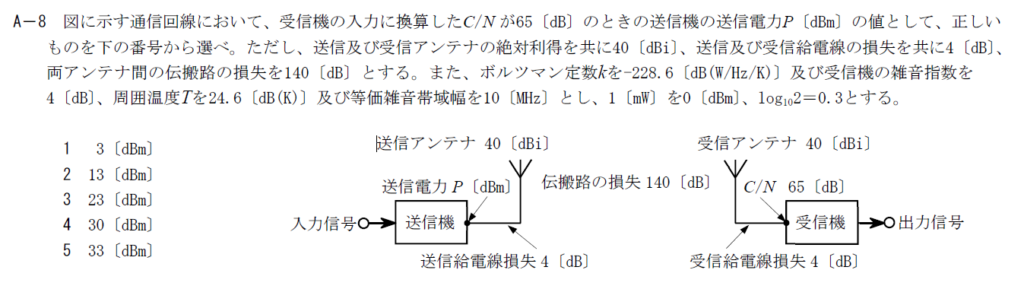

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年1月1回目 無線工学A A-8

受信機入力のC/Nから送信機の送信電力を求める計算問題です。

まず、受信機に入力される電力を$P[\rm{dBm}]$を使って表してみましょう。

この計算に必要な材料はは「ただし~」の文内に書かれています。

受信機入力$P_r$は次の通りです。

\[

P_r=P-4+40-140+40-4=P-68

\]

一方、受信機の雑音も計算することができます。

雑音$N$は次の通りです。

\[

N=F+k+T+B \\

=4-228.6+24.6+70 \\

=-130[\rm{dBW}]=-100[\rm{dBm}]

\]

ここで$F[\rm{dB}]$は雑音指数、$k\rm{[dB(W/Hz/K)}]$はボルツマン定数、$T[\rm{dB(K)}]$は周囲温度、$B[\rm{dB(Hz)}]$

\[

C/N=P_r/N=P-68+100=P+32

\]

問題文から$C/N=65$なので$P=33[\rm{dBm}]$

以上から

答えは5です。

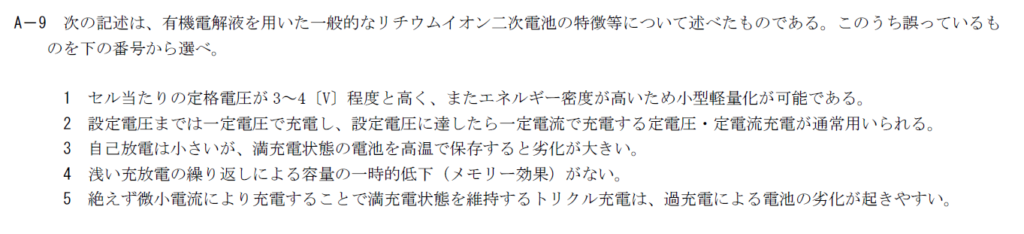

R.4.1 無線工学A(1回目) A-9

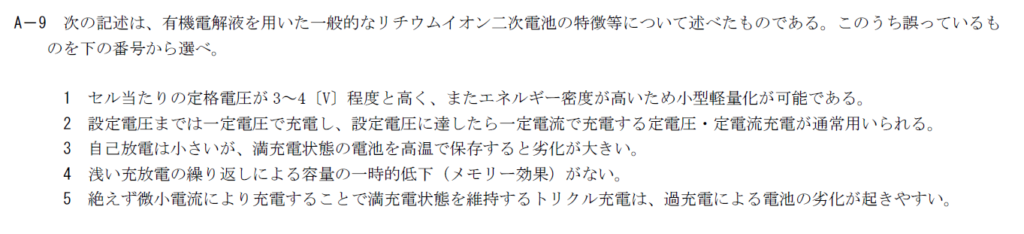

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年1月1回目 無線工学A A-9

リチウムイオン電池の特徴に関して誤った選択肢を選ぶ問題です。

この中で誤っている選択肢は2です。

二次電池の充電方法には定電流充電、定電圧充電、定電流・定電圧充電の3種類があります。

定電流充電は端子電圧に関わらず一定の電流を流す方法で、充電の終期には小さい充電にするほうが良いです。

一方、定電圧充電は電圧を一定にする方法です。

この方法では初期に大電流が流れるので電極に負担がかかります。

定電流・定電圧充電はこれらのいいとこ取りをした方法です。

初期から中期は一定電流で急速に充電して、十分な電圧に達したら定電圧に切り替えます。

最初は一定電流で電極に負担がかからないように充電し、終期には定電圧で必要以上に電流を流さないということになります。

選択肢の文では定電流・定電圧充電の逆をしているのであまりうまみがありません。

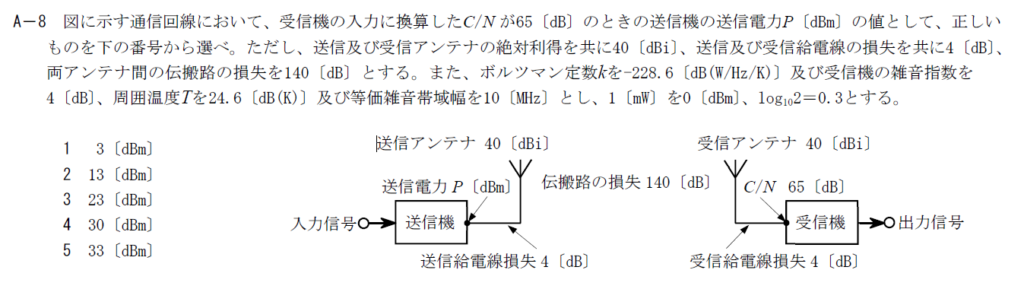

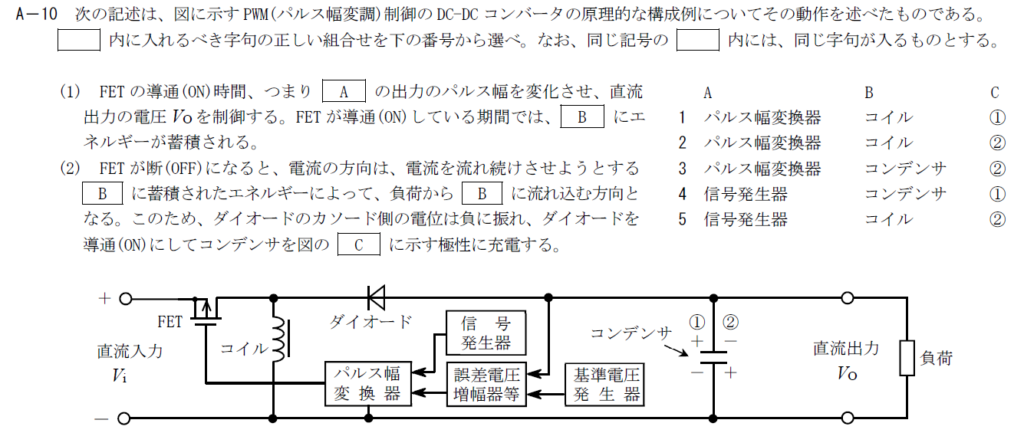

R.4.1 無線工学A(1回目) A-10

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年1月1回目 無線工学A A-10

PWM制御のDC-DCコンバータに関する問題です。

A

図から見てわかるようにFETのON/OFFを制御するのはパルス幅変換器の出力なので、

Aには「パルス幅変換器」が入ります。

B

FETがONの時は、FETからコイルに電流が流れるので、コイルにエネルギーが蓄積されます。

そのため、

Bには「コイル」が入ります。

C

ダイオードの順方向に電流が流れるのでコンデンサは②の向きに充電されます。

そのため、

Cには「②」が入ります。

以上から

答えは2です。

まとめ

今回は先月行われた令和4年1月1回目の1陸技の無線工学AのA-6~10を解いてみました。

無線工学Aでは公式を覚えておく必要がある問題も多く出題されます。

もし覚えていなければ飛ばして次の問題を解くことも視野に入れておきましょう。

勉強法

第一級陸上無線技術士の勉強法とおすすめ参考書

参考文献

リンク

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

リンク

上の難易度が高い人

リンク

リンク

コメント