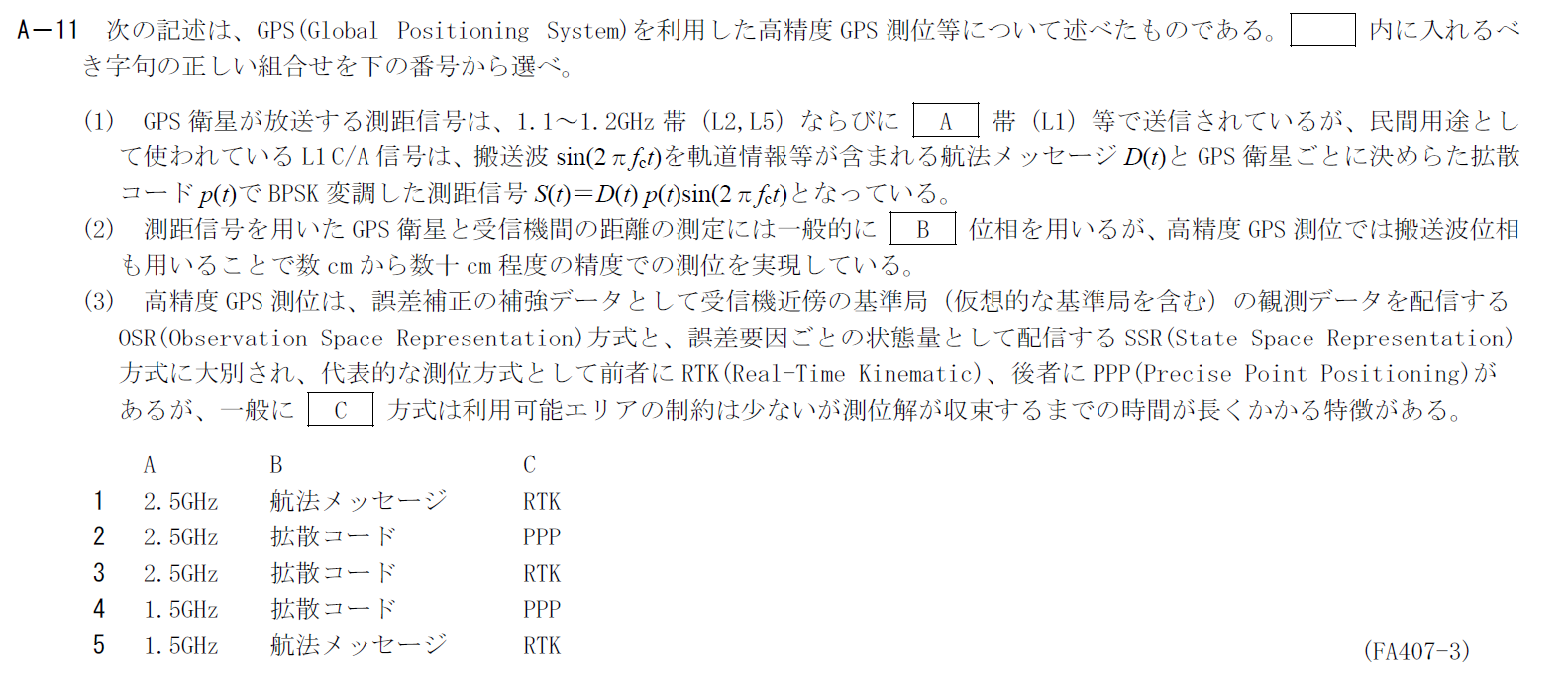

R.4.7 無線工学A(1回目) A-11

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学A A-11

A

GPSの測距信号では1.1~1.2GHz帯(L2,L5)と1.5GHz帯のL1が使用されます。 そのため、Aには「1.5」が入ります。B

GPSの測距では一般に拡散コード位相を使います。 そのため、Bには「拡散コード」が入ります。C

(3)の一般に以降の内容に当てはまる形式を選びます。 利用可能エリアがの制約が少なく時間がかかる方式はRTKとPPP方式のうちPPP方式の方です。 覚えていなかったとしても ・基準局を使って補正するOSR方式→RTK ・誤差要因から補正するSSR方式→PPP と読み取れます。 OSR方式は基準局を使うので利用可能エリアに制約が出るはずなので、ここからPPP方式と考えることもできます。 そのため、Cには「PPP」が入ります。 以上から答えは4です。R.4.7 無線工学A(1回目) A-12

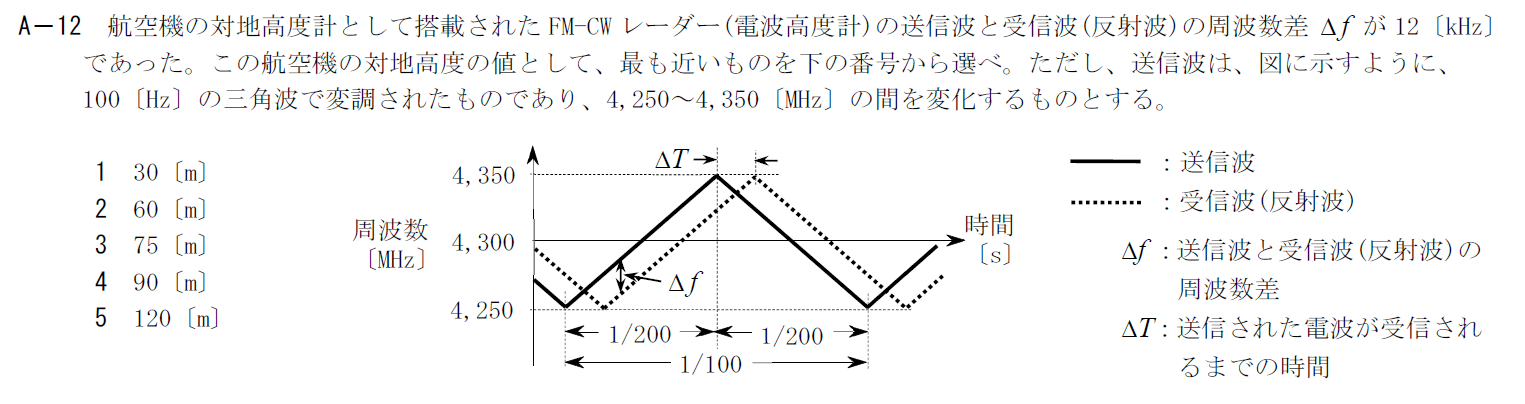

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学A A-12

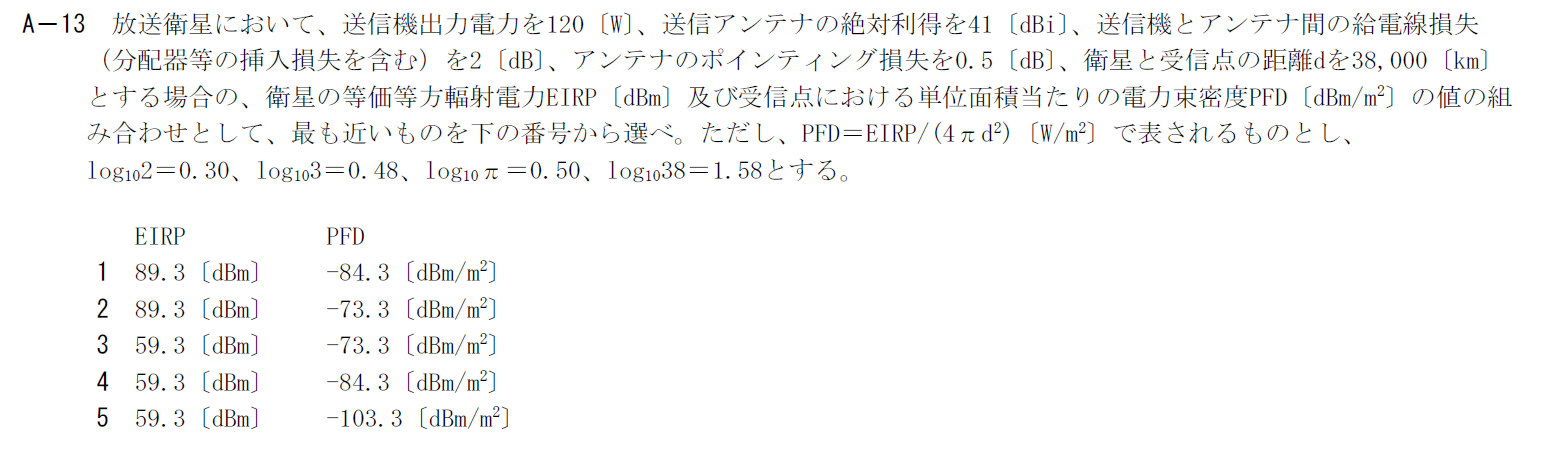

R.4.7 無線工学A(1回目) A-13

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学A A-13

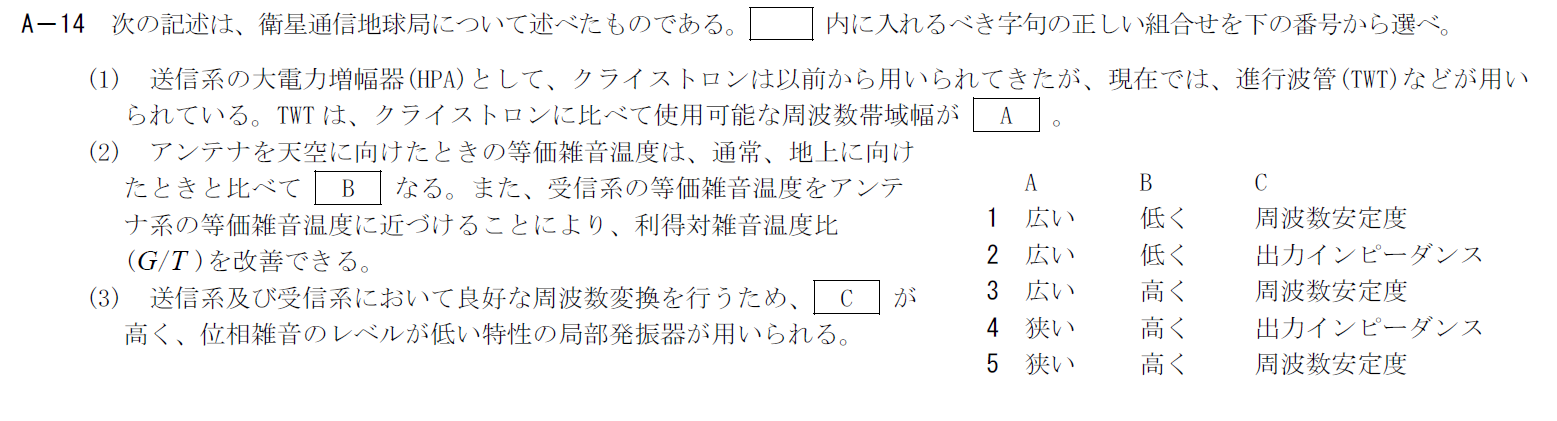

R.4.7 無線工学A(1回目) A-14

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学A A-14

A

クライストロンでは空洞共振器を使うのでその共振器に引っ張られて帯域は狭くなります。 TWTでは空洞共振器を使用しないので、クライストロンと比べて帯域は広くなります。 そのため、Aには「広い」が入ります。B

地上の方がノイズ源が多いので、アンテナを天空に向けた時の方が、地上に向けた時より等価雑音温度が低くなります。 そのため、Bには「低く」が入ります。C

良好な周波数変換を行うには局部発振器が安定している必要があります。 そのため、Cには「周波数安定度」が入ります。 以上から答えは1です。R.4.7 無線工学A(1回目) A-15

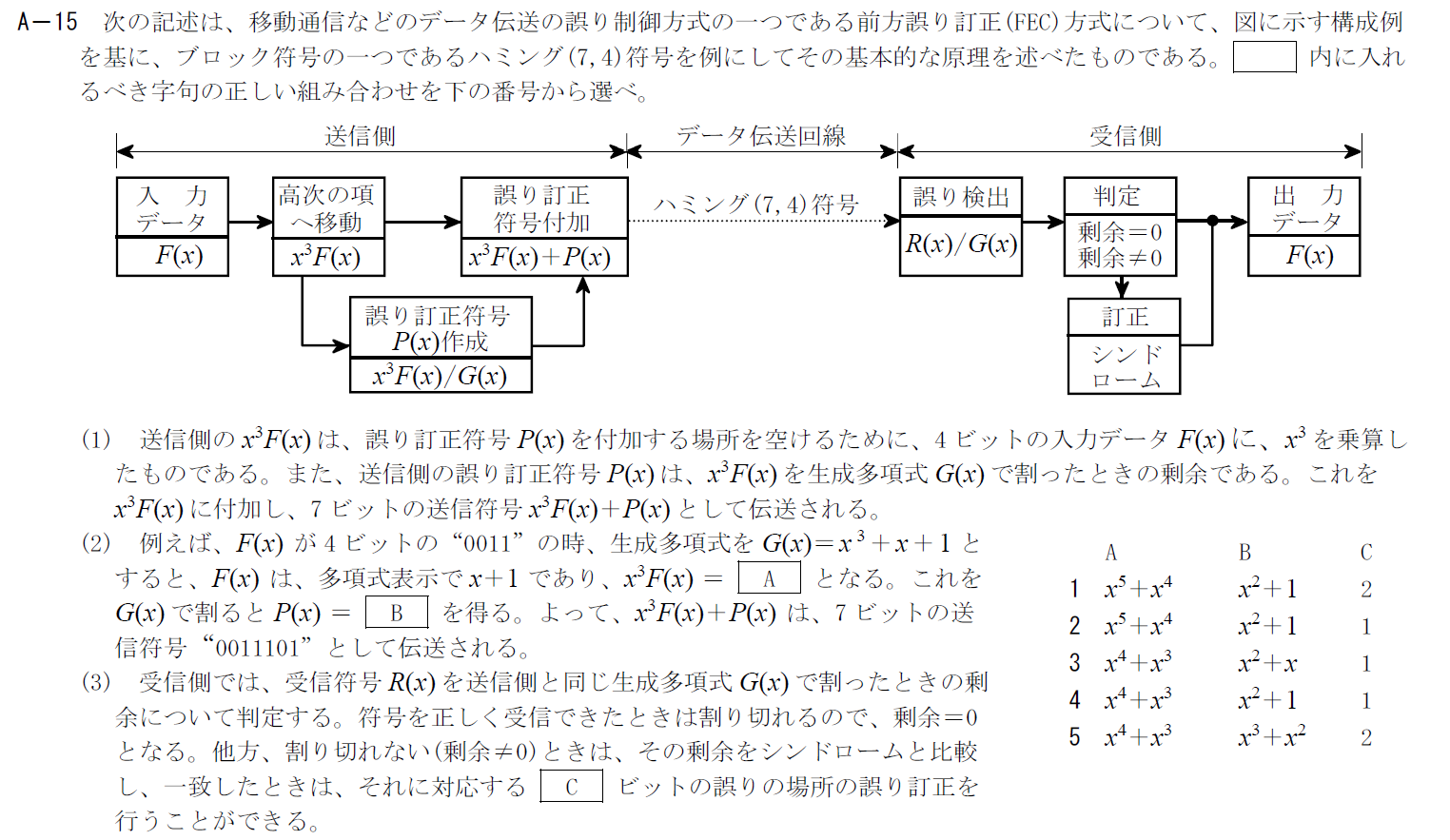

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学A A-15

A

与えられている$F(x)=x+1$に$x^3$を×だけなので、Aに入るのは「$x^4+x^3$」です。B

$F(x)$を生成多項式$G(x)$で割ると次のような形になります。 \[ F(x)=(x+1)G(x)+x^2+1 \] 係数は0または1しか取れないので、この計算で使用するのは普通の足し算や引き算ではなくXORであることに注意しましょう。 つまり、$1+1=0$となります。 この結果からBには「$x^2+1$」が入ります。C

ハミング符号では1ビットの誤り訂正が可能です。 そのため、Cには「1」が入ります。 以上から答えは4です。まとめ

今回は令和4年7月無線工学Aの1回目のA-11~A-15について解説しました。 1陸技ではdBを使った方が簡単に計算できる問題も多く出題されます。 対数の計算が面倒くさそうに思う人も多いかもしれませんが、慣れるととても使いやすい表記です。 積極的に使って計算して慣れていきましょう。 勉強法 第一級陸上無線技術士の勉強法とおすすめ参考書参考文献

リンク

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

リンク

上の難易度が高い人

リンク

リンク

コメント