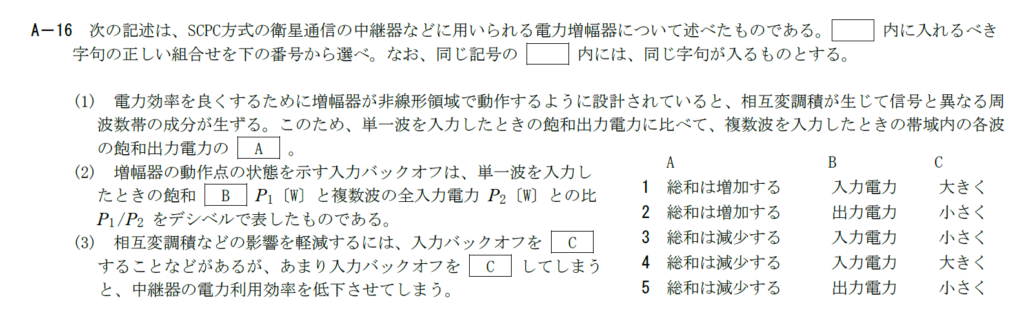

R.3.7 無線工学A(2回目) A-16

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R3年7月2回目 無線工学A A-16

A

文章の通り、相互変調積により異なる周波数成分が生じます。 相互変調積により出力された信号分、帯域内の各波の電力は減少するので帯域内の飽和出力電力の総和は減少します。 そのため、Aには「総和は減少する」が入ります。B

入力バックオフは単一はを入力したときの飽和入力電力と複数は全入力電力の比です。 そのため、Bには「入力電力」が入ります。C

相互変調積は非線形領域で生じるので入力バックオフが大きくなるほど相互変調席に対して余裕があることになります。 その分、増幅器は線形領域で使用されることになるので電力利用効率は下がります。 そのため、Cには「大きく」が入ります。 以上から答えは4です。R.3.7 無線工学A(2回目) A-17

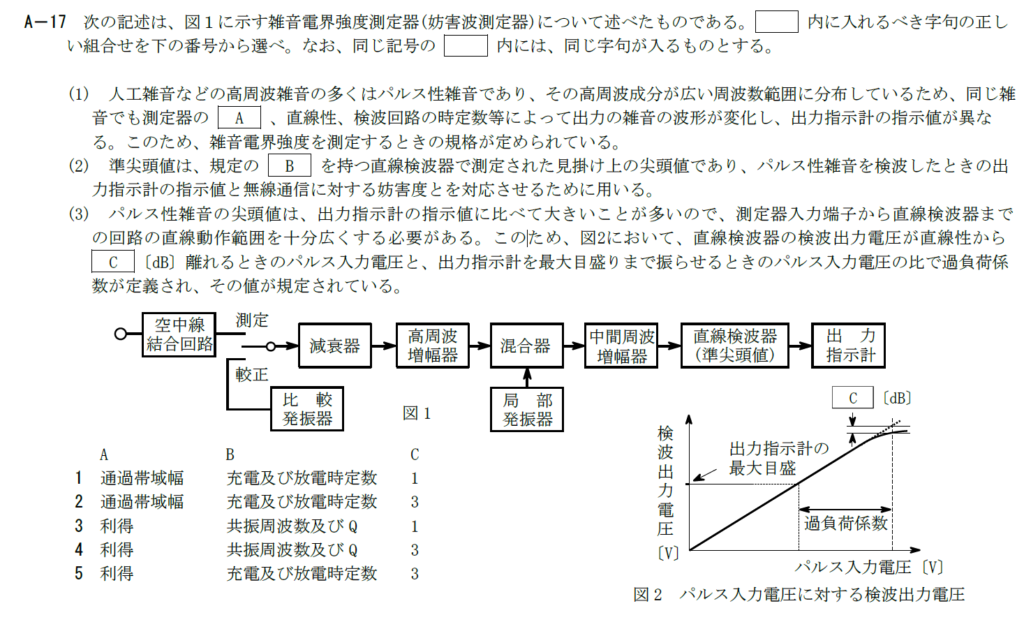

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R3年7月2回目 無線工学A A-17

A

広い周波数範囲に広がるパルス性雑音は熱雑音と同様に通過帯域幅が広いほど雑音は大きくなります。 そのため、Aには「通過帯域幅」が入ります。B

準尖頭値は尖頭値と平均値の間のような値で、時定数を持つ検波器で測定される見かけ上の尖頭値です。 時定数があるために実際の波形よりなまった波形が見えるので尖頭値より小さい値になります。 そのため、Bには「充電及び放電時定数」が入ります。C

過負荷係数は増幅器の直線性が失われる入力電力の指標であるP1dBに相当する値です。 P1dBにある通り、直線から1dB離れるときのパルス入力電圧が過負荷係数になります。 そのため、Cには「1」が入ります。 以上から答えは1です。R.3.7 無線工学A(2回目) A-18

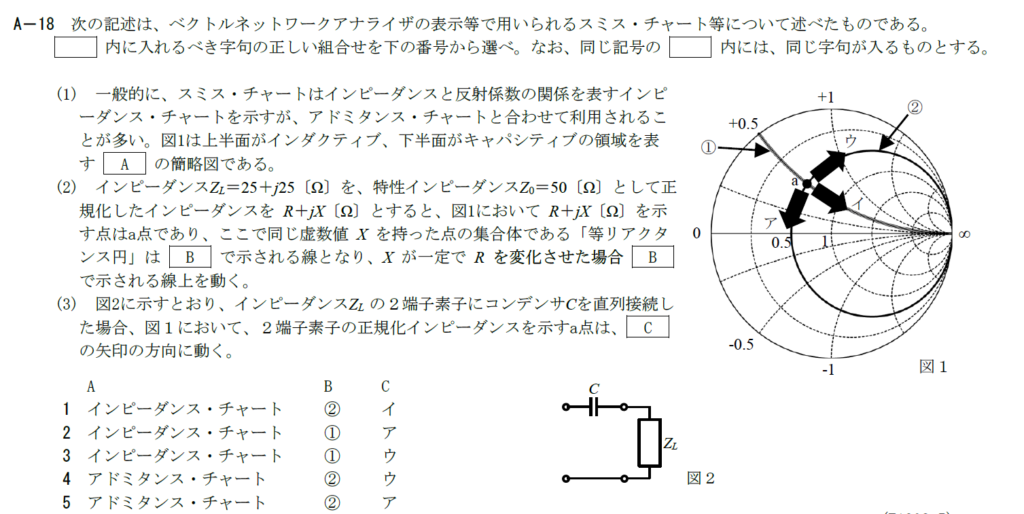

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R3年7月2回目 無線工学A A-18

A

図1は右側が∞となっているので、インピーダンスチャートです。 そのため、Aには「インピーダンスチャート」が入ります。B

等リアクタンス円は図1中の①で表されます。②は等レジスタンス円です。 そのため、Bには「①」が入ります。C

コンデンサを直列に接続する(インピーダンスの虚部が負)と等リアクタンス円を反時計周り(ア方向)に移動します。 コイルを直接にすると時計回り(ウ方向)に移動します。 イ方向はリアクタンス(インピーダンスの実部)が変化するときに移動します。 そのため、Cには「ア」が入ります。 以上から答えは2です。R.3.7 無線工学A(2回目) A-19

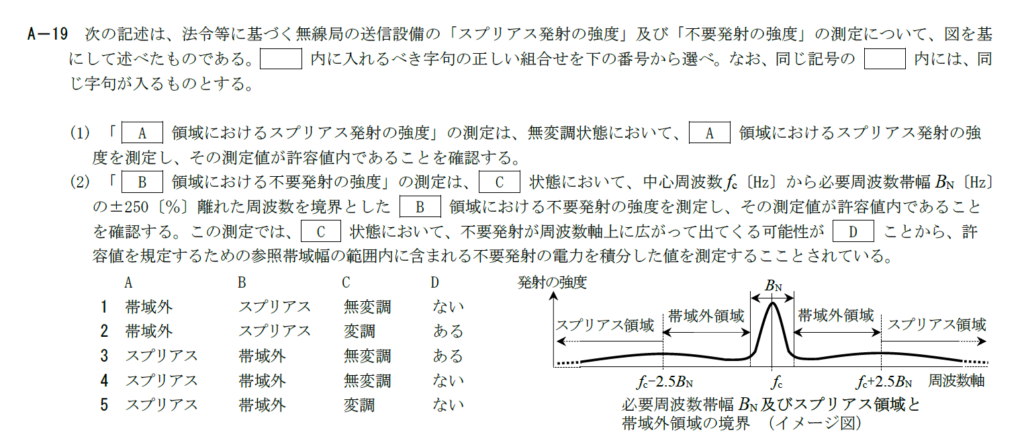

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R3年7月2回目 無線工学A A-19

A,B

無変調状態で測定するのは帯域外領域におけるスプリアス発射です。 そのため、Aには「帯域外」が入ります。 Aに対してBには「スプリアス」が入ります。C,D

スプリアス領域の不要発射の強度は変調状態で測定します。 変調状態で測定するため、不要輻射も周波数軸上に広がって出てくる可能性があります。 電力を積分した値を測定しなければならないのは周波数軸上で広がっているためです。 もし、無変調で問題ないのなら広がりを持たないはずなので積分する必要はありません。 そのため、Cには「変調」、Dには「ある」が入ります。 以上から、答えは2です。R.3.7 無線工学A(2回目) A-20

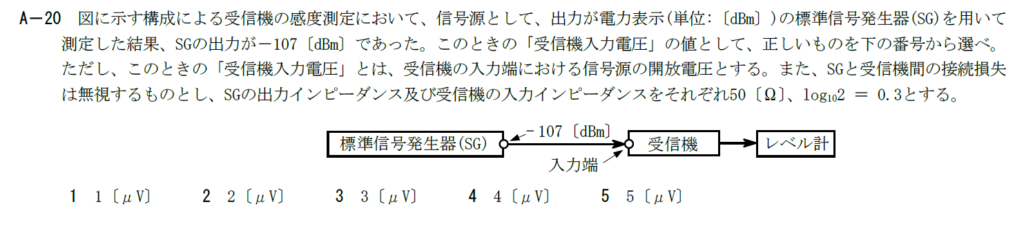

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R3年7月2回目 無線工学A A-20

まとめ

今回は令和3年7月1回目の1陸技の無線工学AのA-16~20を解いてみました。 過去問が多く出題される1陸技の試験ですが、ここ最近は1回の試験で2回分の過去問が出るので過去問もはかどりますね。 1陸技の申込期間もまもなく終了します。 受験する方はそろそろエンジンを掛けていきたい時期ですね。 1陸技を目指す方は頑張っていきましょう。 勉強法 第一級陸上無線技術士の勉強法とおすすめ参考書参考文献

リンク

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

リンク

上の難易度が高い人

リンク

リンク

コメント