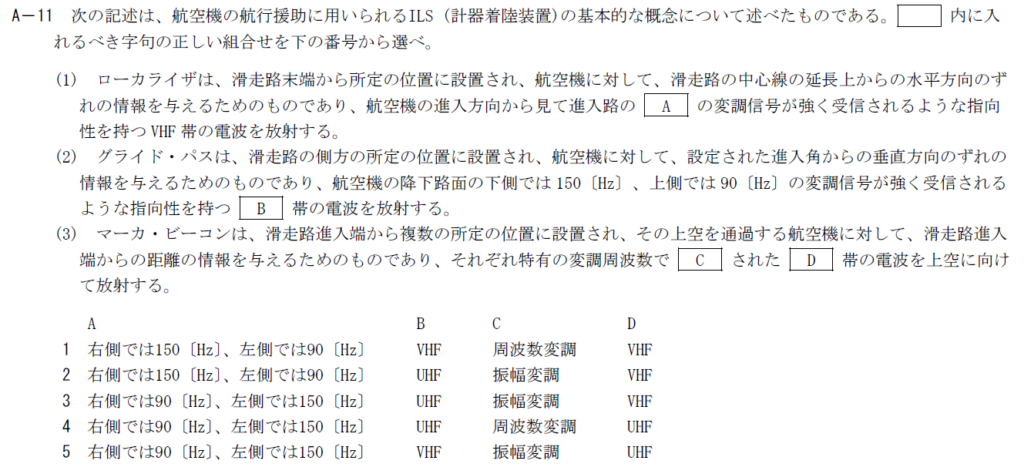

R.4.1 無線工学A(1回目) A-11

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年1月1回目 無線工学A A-11

A

ILSでは右側で150[Hz]、左側で90[Hz]の変調信号が強く受信されます。 そのため、Aには「右側では150[Hz]、左側では90[Hz]」が入ります。B

グライド・パスはUHF帯の電波を放射します。 そのため、Bには「UHF」が入ります。C,D

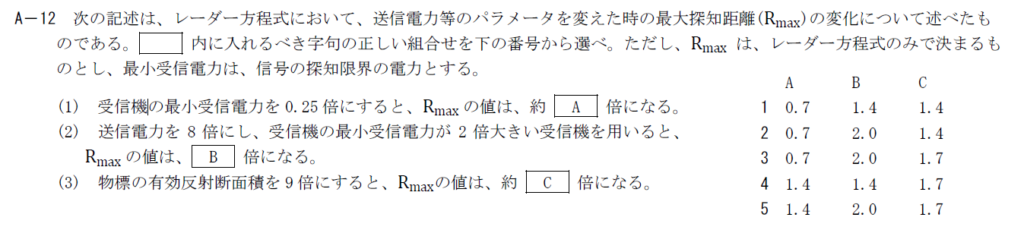

マーカ・ビーコンから放射される電波は振幅変調されたVHF帯の電波が放射されます。 そのため、Cには「振幅変調」、Dには「VHF」が入ります。 以上から答えは2です。R.4.1 無線工学A(1回目) A-12

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年1月1回目 無線工学A A-12

A

(1)では$S$を$0.25=1/4$倍するとなっているので、$R$は$\sqrt[4]{4}=\sqrt{2}\simeq 1.4$倍となります。B

(2)では$P$を$8$倍、$S$を$2$倍としているので、$R$は$\sqrt[4]{8/2}=\sqrt{2}\simeq 1.4$倍となります。C

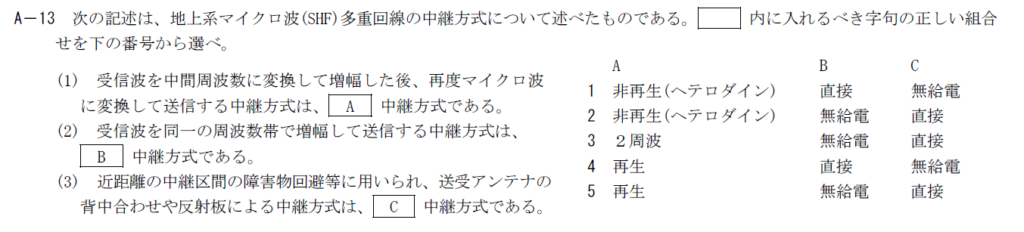

(3)では$\sigma$を$9$倍するので、$R$は$\sqrt[4]{9}=\sqrt{3}\simeq 1.7$倍となります。 以上から答えは4です。R.4.1 無線工学A(1回目) A-13

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年1月1回目 無線工学A A-13

A

(1)の記述では中間周波数を増幅して再度マイクロ波に変換しているので、元の信号を再生していません。 そのため、Aには「非再生(ヘテロダイン)」が入りますB

(2)では元の周波数帯で増幅して直接中継しているので、Bには「直接」が入ります 増幅している時点で給電されているのでそのことからも無給電の選択肢は消せるでしょう。C

(3)では送受信アンテナを背中合わせにしたり、反射を使ったりして中継する方式です。 この方式では電力を給電していないので、Cには「無給電」が入ります。 以上から答えは1です。R.4.1 無線工学A(1回目) A-14

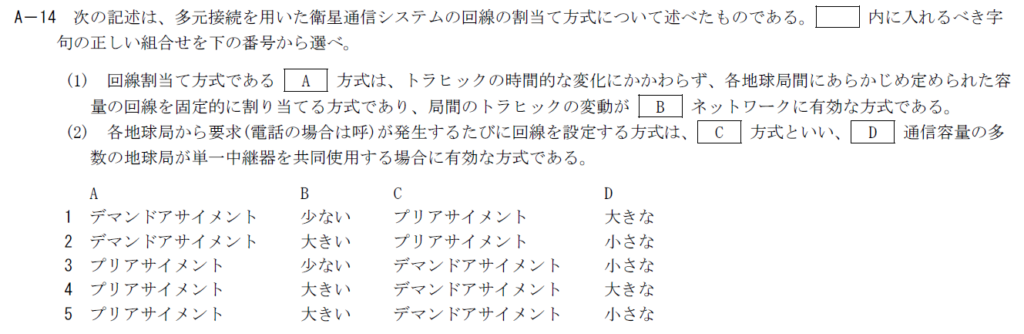

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年1月1回目 無線工学A A-14

A,B

(1)では各地球局間にあらかじめ定められた容量の回線を固定的に割り当てる方式とあります。 回線の容量をあらかじめ割り当てているのでプリアサイメント方式の説明になっています。 プリは「あらかじめ」や「前もって」といった意味を表す接頭辞です。 決まった容量の回線を使うので局間のトラヒックの変動が少ないネットワークである必要があります。 そのため、Aには「プリアサイメント」、Bには「少ない」が入ります。C,D

(2)では(1)とは逆に要求が発生するたびに回線を設定する方式について記載されています。 この方式はデマンドアサイメント方式といいます。 デマンドは「需要」や「要求」を表す接頭辞です。 デマンドアサイメント方式は多数の地球局が単一中継器を使用する場合に有効です。 この時、各局の通信容量が小さくないと多数の地球局を中継することができなくなります そのため、Cには「デマンドアサイメント」、Dには「小さな」が入ります。 以上から答えは3です。R.4.1 無線工学A(1回目) A-15

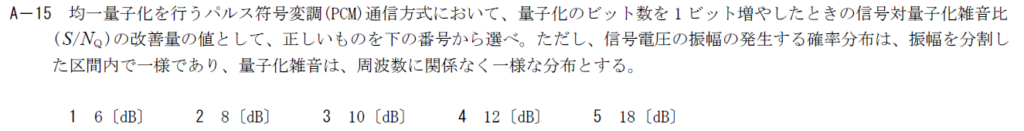

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年1月1回目 無線工学A A-15

まとめ

今回は先月行われた令和4年1月1回目の1陸技の無線工学AのA-11~15を解いてみました。 無線工学Aではシステムの方式などどうしても覚えて置かなければいけない概念も多くあります。 この手の問題は事前の対策が重要になりますので、手を抜かず勉強しておきましょう。 勉強法 第一級陸上無線技術士の勉強法とおすすめ参考書参考文献

リンク

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

リンク

上の難易度が高い人

リンク

リンク

コメント