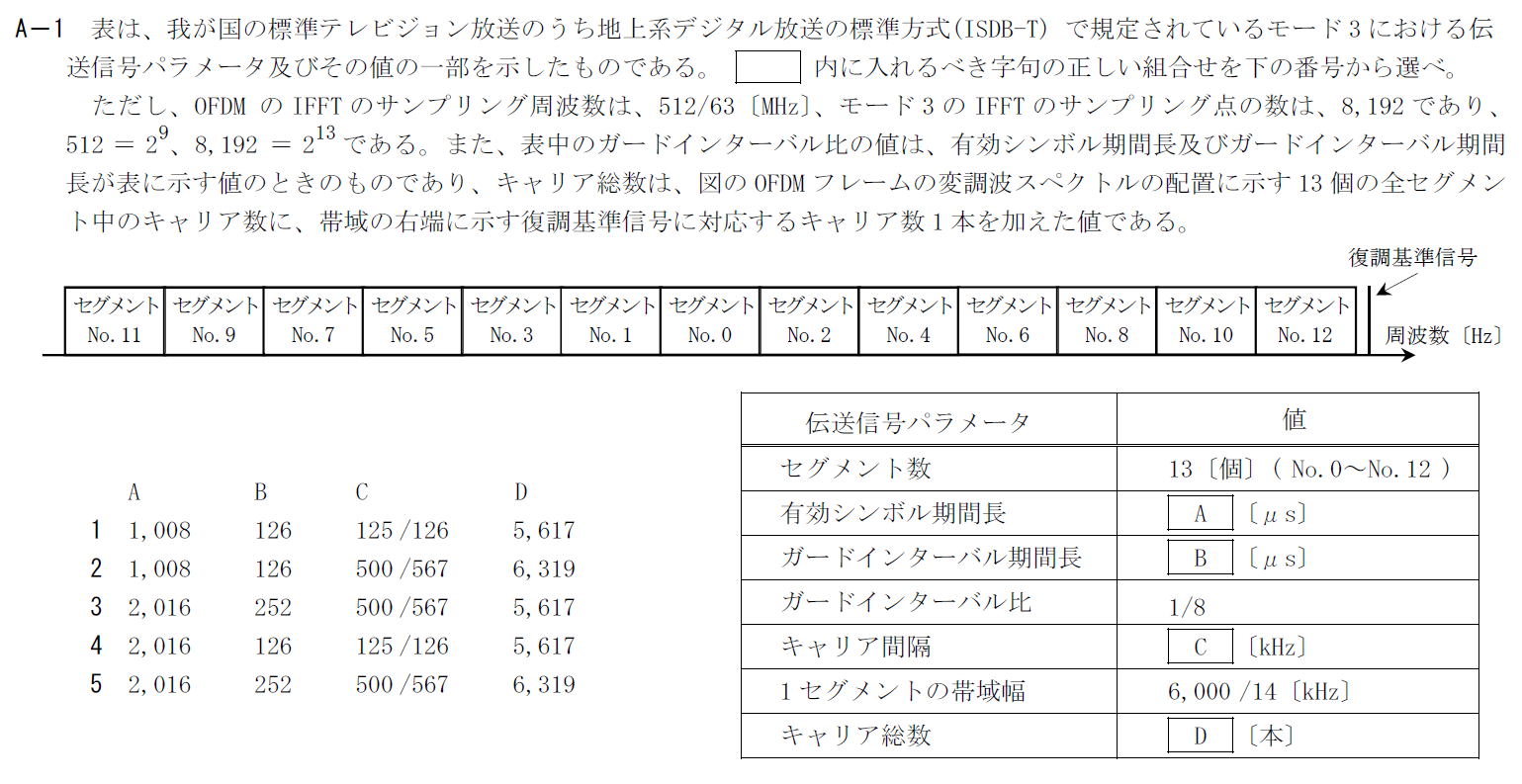

R.4.1 無線工学A(2回目) A-1

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年1月2回目 無線工学A A-1

A,C

まず、AとCをセットで考えるのがいいでしょう。 BはAの結果から導けます。 有効シンボル期間長とキャリア間隔は逆数の関係になければなりません。 とりあえず、Aの選択肢にある1008$\rm{[\mu s]}$と2016$\rm{[\mu s]}$の逆数を計算してみましょう。 \[ \frac{1}{1008 \times 10^{-6}}=125/126 \\ \frac{1}{2016 \times 10^{-6}}=125/252 \] となります。 Cとして適切なものは125/126しかないので、Aには1008、Cには125/126が入ります。 この段階で答えは1に決まりますが、他の空欄も見ておきましょう。B

ガードインターバル比は(ガードインターバル期間長)/(有効シンボル期間長)となるので1008/8=126$[\rm{\mu s}]$です。D

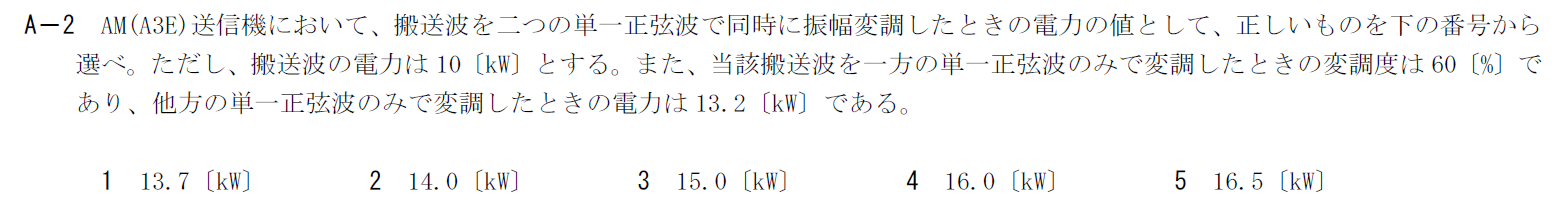

1セグメント辺りのキャリア数は(セグメント帯域幅)/(キャリア間隔)=$\frac{6000}{14}/\frac{125}{126}=432$です。 全部で13セグメント分に復調基準信号を表す1本を加えればキャリア総数になります。 そのため、Dには5617が入ります。 以上から答えは1です。R.4.1 無線工学A(2回目) A-2

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年1月2回目 無線工学A A-2

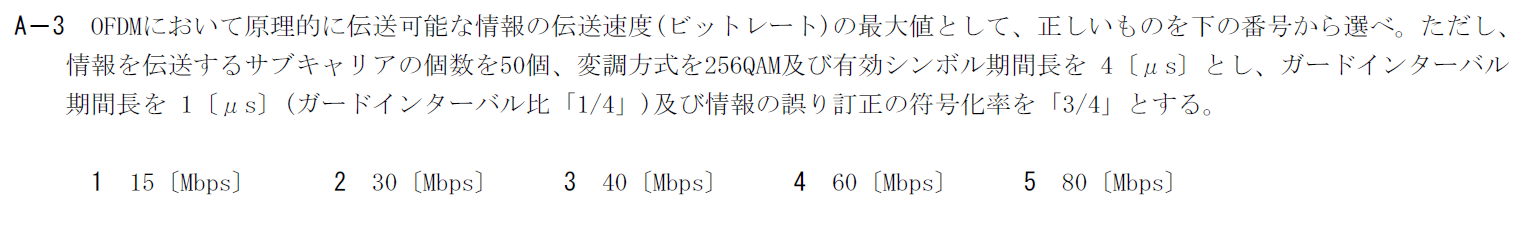

R.4.1 無線工学A(2回目) A-3

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年1月2回目 無線工学A A-3

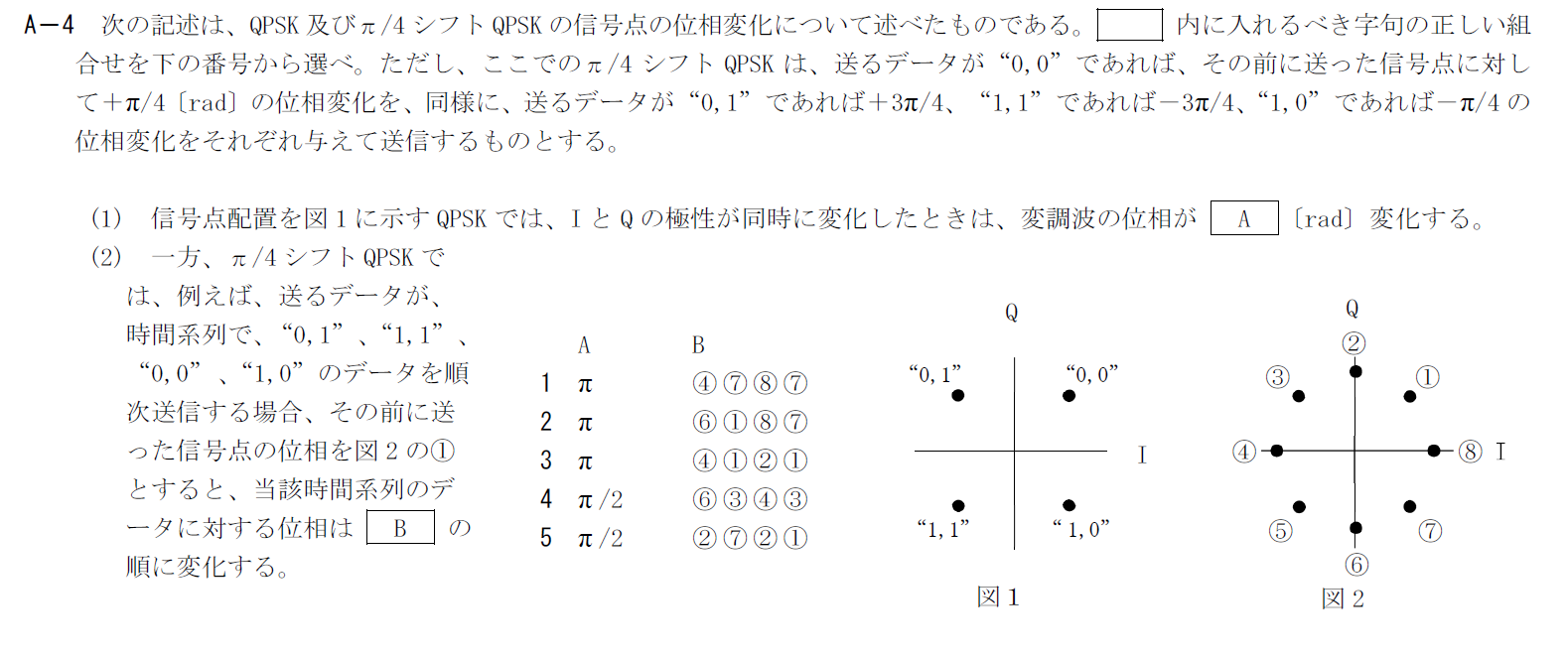

R.4.1 無線工学A(2回目) A-4

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年1月2回目 無線工学A A-4

A

QPSKについては信号配置が与えられているので、図1を見ながら考えましょう。 IとQの極性が同時に変化するということは図1上で原点を挟んで反対側に映ったことを意味します。 このとき、位相はIQ平面上で原点を中心とした回転角なので、位相は$\pi$変化します。 そのため、Aには$\pi$が入ります。B

一方、π/4シフトQPSKでは現在の位置によらず、前後の信号の位相変化で送られたデータを表現します。 問題文でそれぞれのデータに対して変化する位相が定義されているので、順番に決めていけばBが決まります。 時系列を表にまとめてみましょう。| データ | 位相変化 | 位置 |

|---|---|---|

| 初期値 | – | ① |

| “0,1” | $+3\pi/4$ | ④ |

| “1,1” | $-3\pi/4$ | ① |

| “0,0” | $+\pi/4$ | ② |

| “1,0” | $-\pi/4$ | ① |

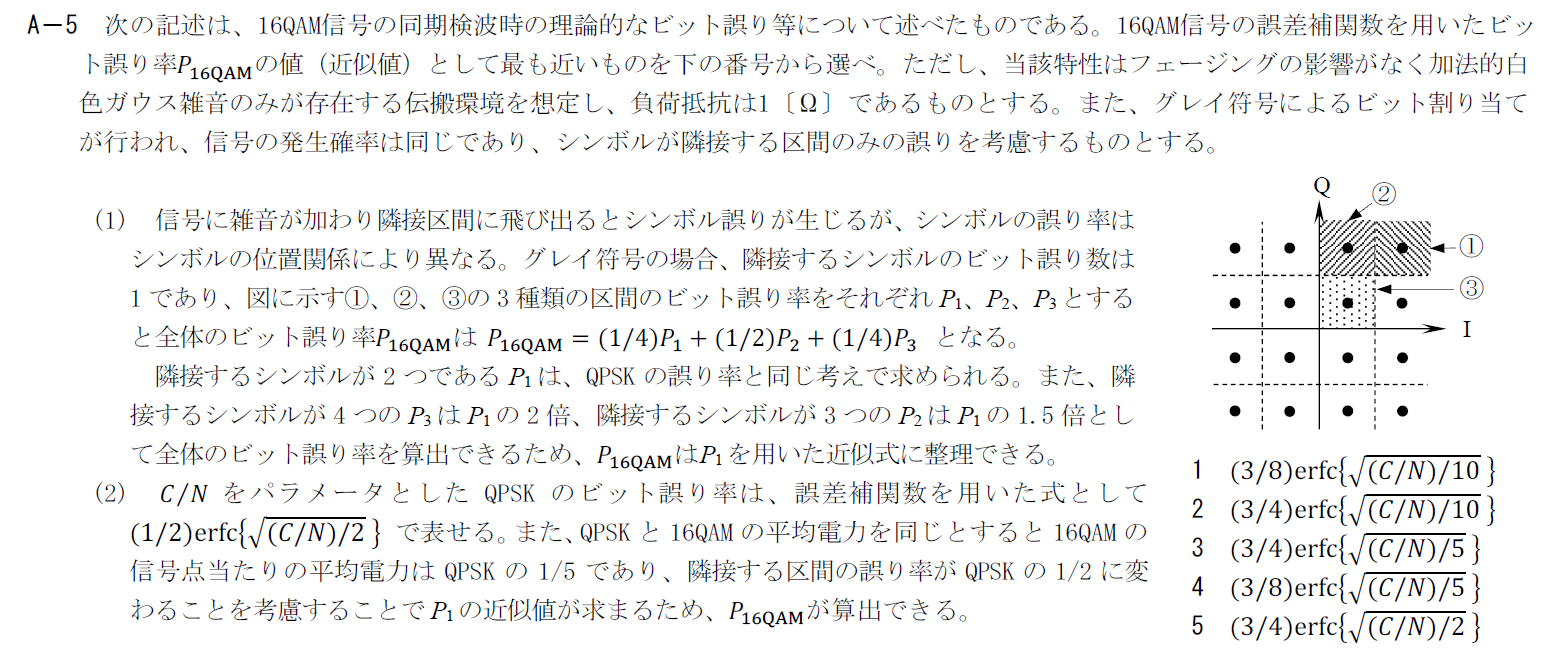

R.4.1 無線工学A(2回目) A-5

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年1月2回目 無線工学A A-5

まとめ

今回は令和4年1月2回目の1陸技の無線工学AのA-1~5を解いてみました。 今回は問題の誘導に従って解ける問題が多かった印象です。問題文を落ち着いて読めば対策が不十分な問題でも十分解ける問題も多いです。 本番でも落ち着いて取り組みましょう。 次の7月の試験申込み期間に入りましたね。 そろそろ試験勉強も本格的になってきた頃でしょう。 本サイトも活用して合格を勝ち取ってください。 勉強法 第一級陸上無線技術士の勉強法とおすすめ参考書参考文献

リンク

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

リンク

上の難易度が高い人

リンク

リンク

コメント