R.5.7 無線工学B(2回目) A-6

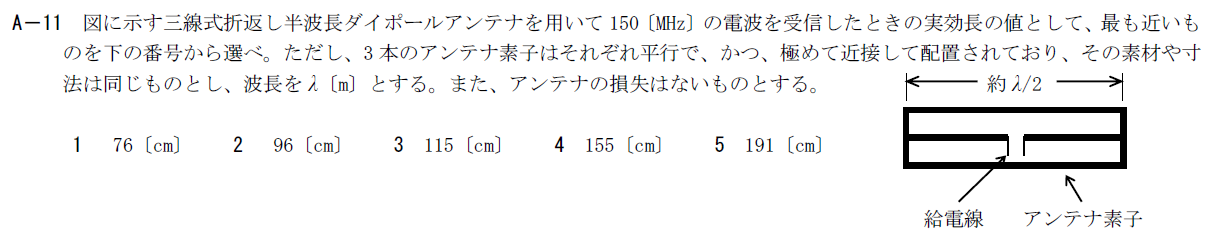

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月2回目 無線工学B A-11

【無線】1月の1陸技試験問題を解いてみた(R3.1 1回目 無線工学B A-11~A-15)

1陸技令和3年の無線工学Bの問題を解いてみました。今回は第2回A-11~15を解きました。

【過去問解説】令和4年1月の1陸技試験問題を解いてみた(R4.1 無線工学B A-11~A-15)

1陸技令和4年1月の無線工学B(1回目)の問題を解いてみました。今回はA-11~15です。

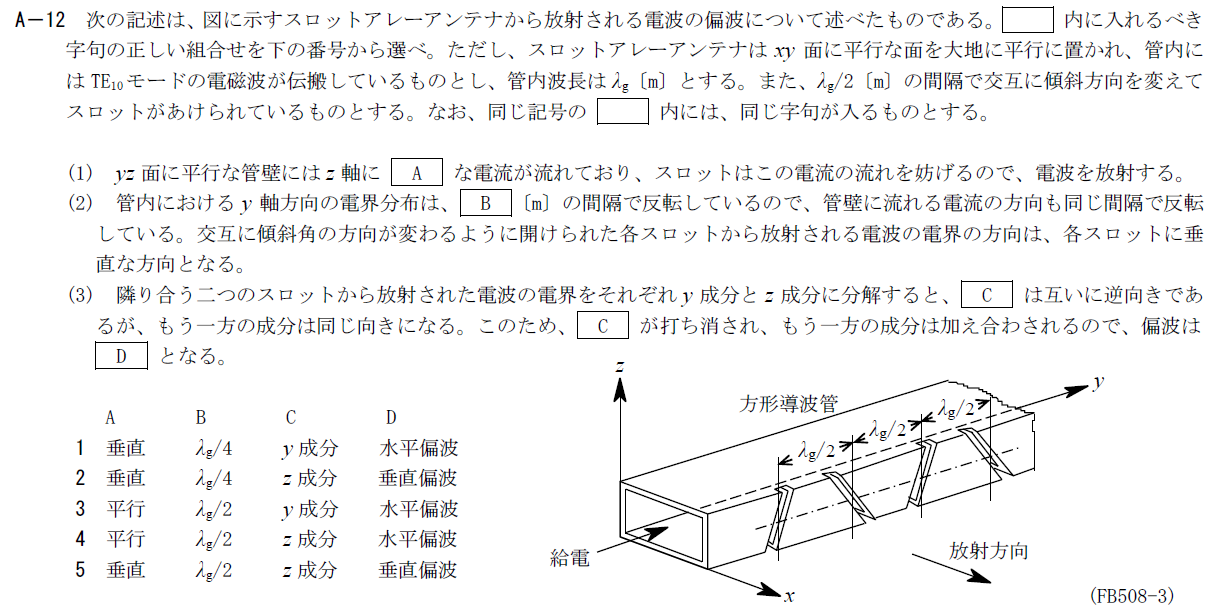

R.5.7 無線工学B(2回目) A-12

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月2回目 無線工学B A-12

- 令和3年7月1回目A-12

- 令和4年1月2回目B-4

- 令和5年1月2回目B-3

【過去問解説】令和3年7月の1陸技試験問題を解いてみた(R3.7 1回目 無線工学B A-11~A-15)

1陸技令和3年7月の無線工学Bの問題を解いてみました。今回は第1回A-11~15を解きました。

【過去問解説】令和4年1月の1陸技試験問題を解いてみた(R4.1 2回目 無線工学B B-1~B-5)

1陸技令和4年1月の無線工学B(2回目)の問題を解いてみました。今回はB-1~5です。

【過去問解説】令和5年1月の1陸技試験問題を解いてみた(R5.1 2回目 無線工学B B-1~B-5)

1陸技令和5年1月の無線工学B(2回目)の問題を解いてみました。今回はB-1~5です。

- A:平行

- B:$\lambda_g/2$

- C:z成分

- D:水平偏波となる

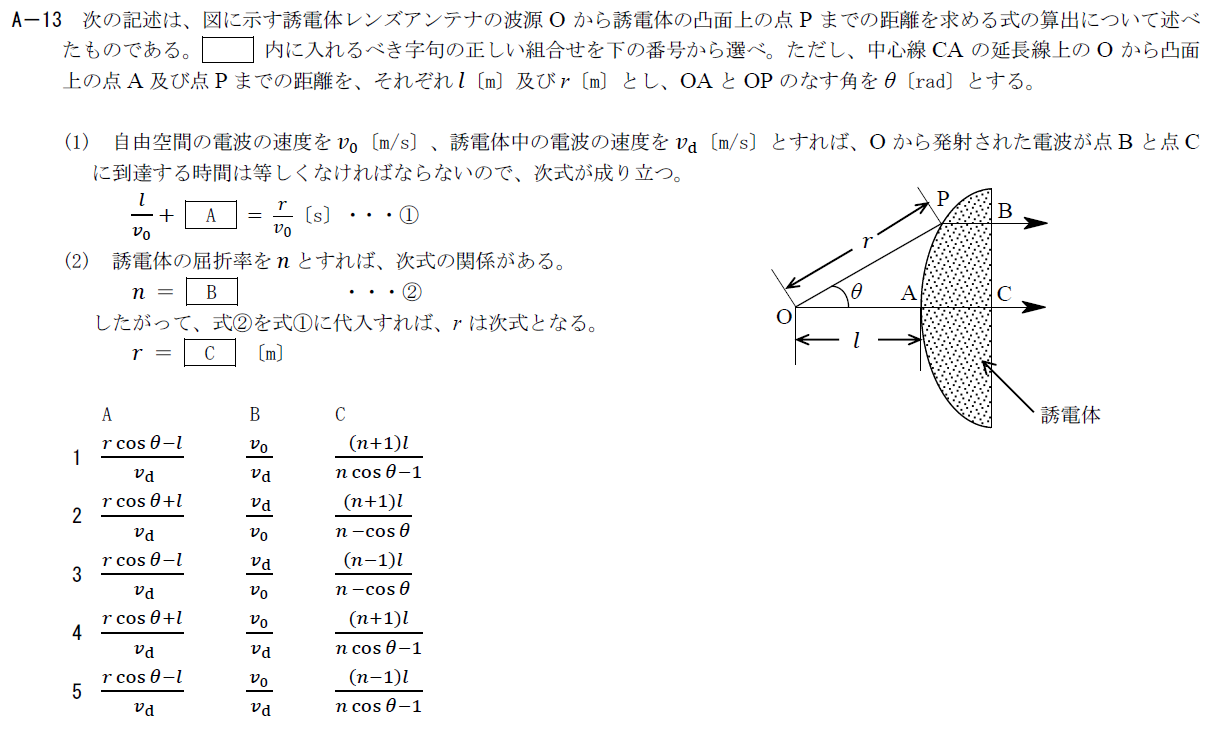

R.5.7 無線工学B(2回目) A-13

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月2回目 無線工学B A-13

【過去問解説】令和3年7月の1陸技試験問題を解いてみた(R3.7 1回目 無線工学B A-6~A-10)

1陸技令和3年7月の無線工学Bの問題を解いてみました。今回は第1回A-6~10を解きました。

- A:$\frac{r\cos \theta -l}{v_d}$

- B:$\frac{v_0}{v_d}$

- C:$\frac{(n-1)l}{n\cos \theta -1}$

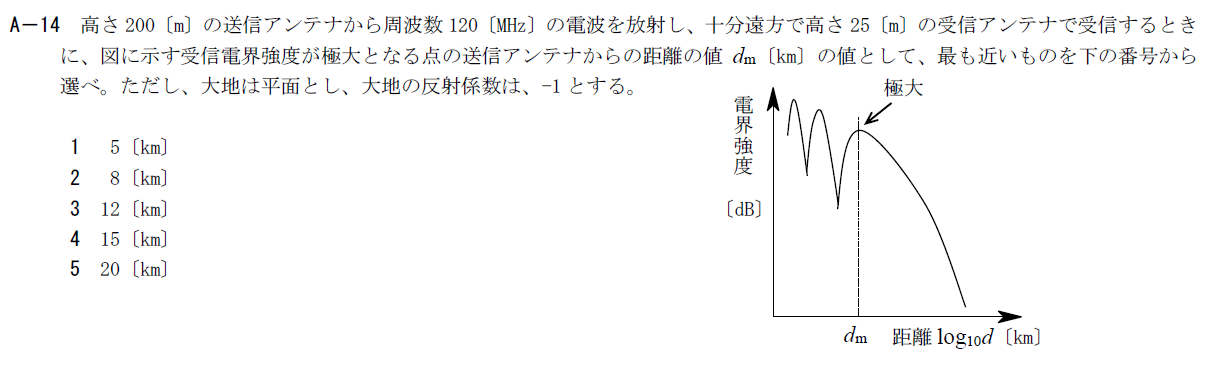

R.5.7 無線工学B(2回目) A-14

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月2回目 無線工学B A-14

【無線】1月の1陸技試験問題を解いてみた(R3.1 1回目 無線工学B A-16~A-20)

1陸技令和3年の無線工学Bの問題を解いてみました。今回は第2回A-11~15を解きました。

【過去問解説】令和4年1月の1陸技試験問題を解いてみた(R4.1 無線工学B A-11~A-15)

1陸技令和4年1月の無線工学B(1回目)の問題を解いてみました。今回はA-11~15です。

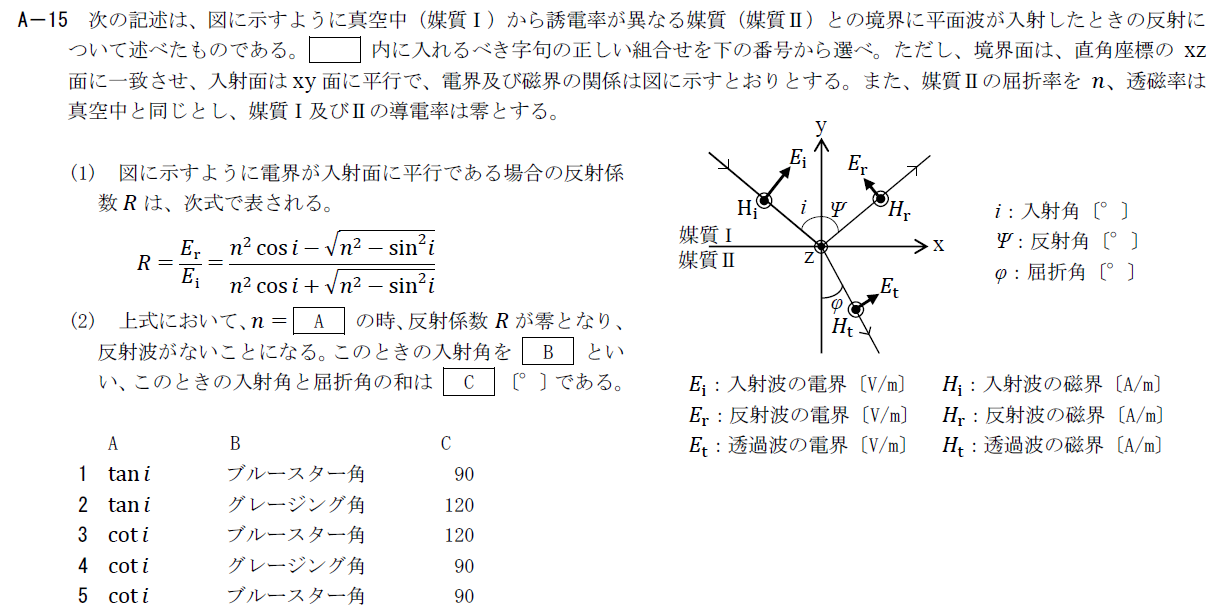

R.5.7 無線工学B(2回目) A-15

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月2回目 無線工学B A-15

【過去問解説】令和3年7月の1陸技試験問題を解いてみた(R3.7 2回目 無線工学B A-11~A-15)

1陸技令和3年7月の無線工学Bの問題を解いてみました。今回は第2回A-11~15です。

- A:$\tan i$

- B:ブルースター角

- C:$90$

まとめ

今回は令和5年7月の無線工学B(2回目)の試験A-11~A-15の問題について解説しました。 今回の問題では過去問で出題された問題が多く出題されていました。 例年必ずと言っていいほど出ている問題も過去問を解いていると見えてきますので重点的に対策しておきましょう。 勉強法 第一級陸上無線技術士の勉強法とおすすめ参考書参考文献

リンク

リンク

上の難易度が高い人

リンク

リンク

コメント