令和4年7月の1陸技の試験2回目の無線工学BのA-11~15の問題について解説します。

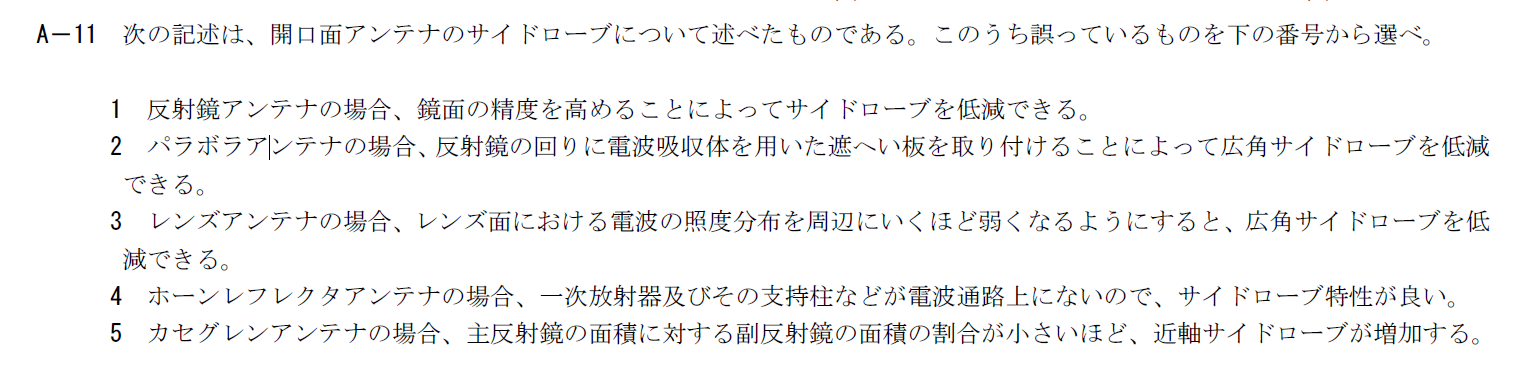

R.5.1 無線工学B(2回目) A-11

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月2回目 無線工学B A-11

開口面アンテナのサイドローブに関して誤った選択肢を選ぶ問題です。

誤った選択肢は5です。

カセグレンアンテナの副反射鏡はパラボラアンテナの放射器同様、電波の放射方向にあるためこれらの影響で電波が散乱し近軸サイドローブの原因となります。

副反射鏡の面積が大きいほど遮へい効果は大きくなるため、近軸サイドローブも大きくなります。

5の記述は上記の内容と逆のことを言っています。

以上から答えは5です。

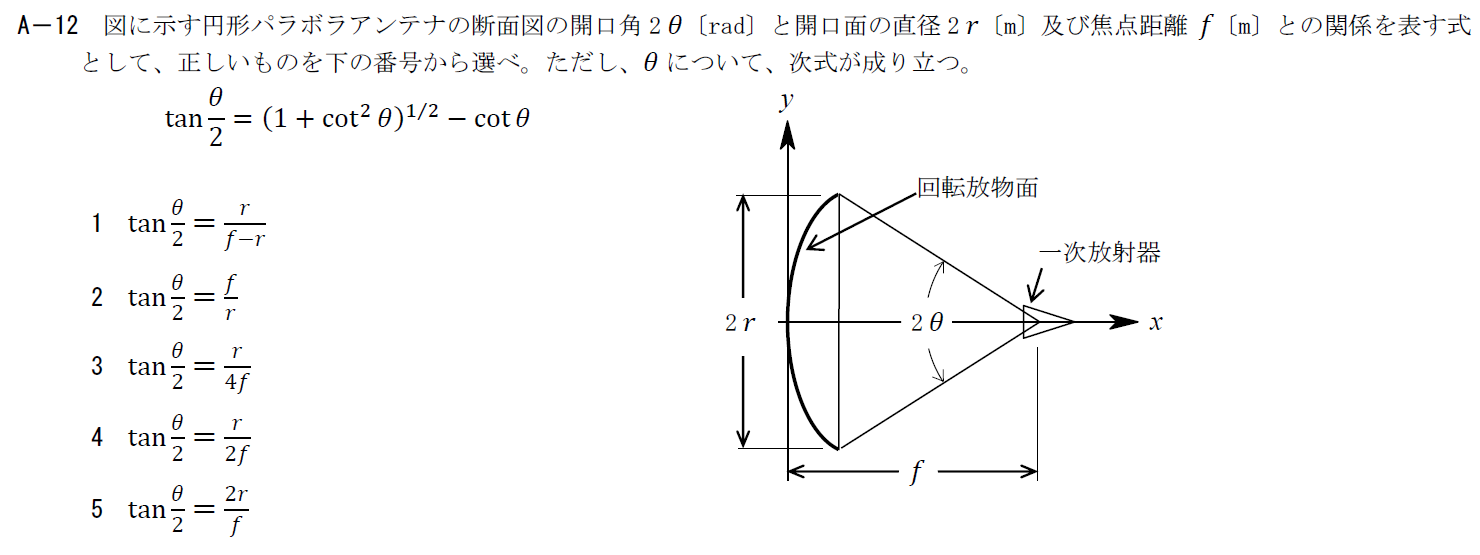

R.5.1 無線工学B(2回目) A-12

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月2回目 無線工学B A-12

パラボラアンテナの開口角、開口面の直径および焦点距離の関係を求める問題です。

全く同じ問題が令和3年1月1回目のA-13で出題されています。

解説については下記をご参照ください。

答えは4です。

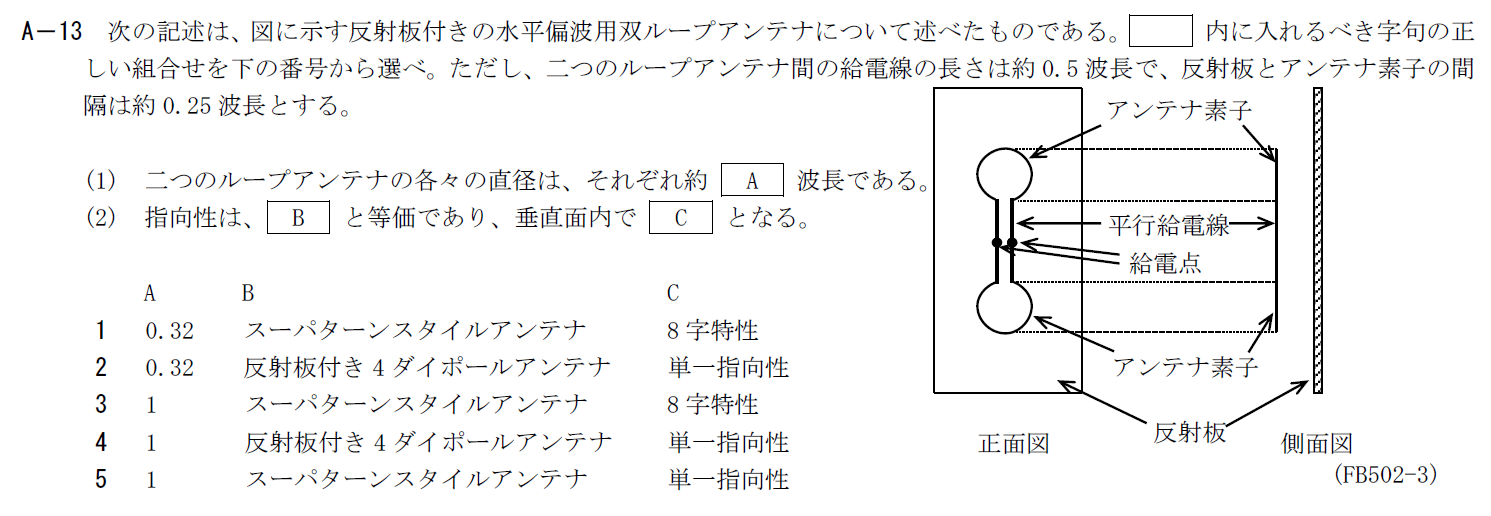

R.5.1 無線工学B(2回目) A-13

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月2回目 無線工学B A-13

水平偏波用双ループアンテナに関する問題です。

全く同じ問題が令和3年7月1回目のA-13で出題されています。

解説については下記をご参照ください。

答えは

- A:0.32

- B:反射板付き4ダイポールアンテナ

- C:単一指向性

で2です。

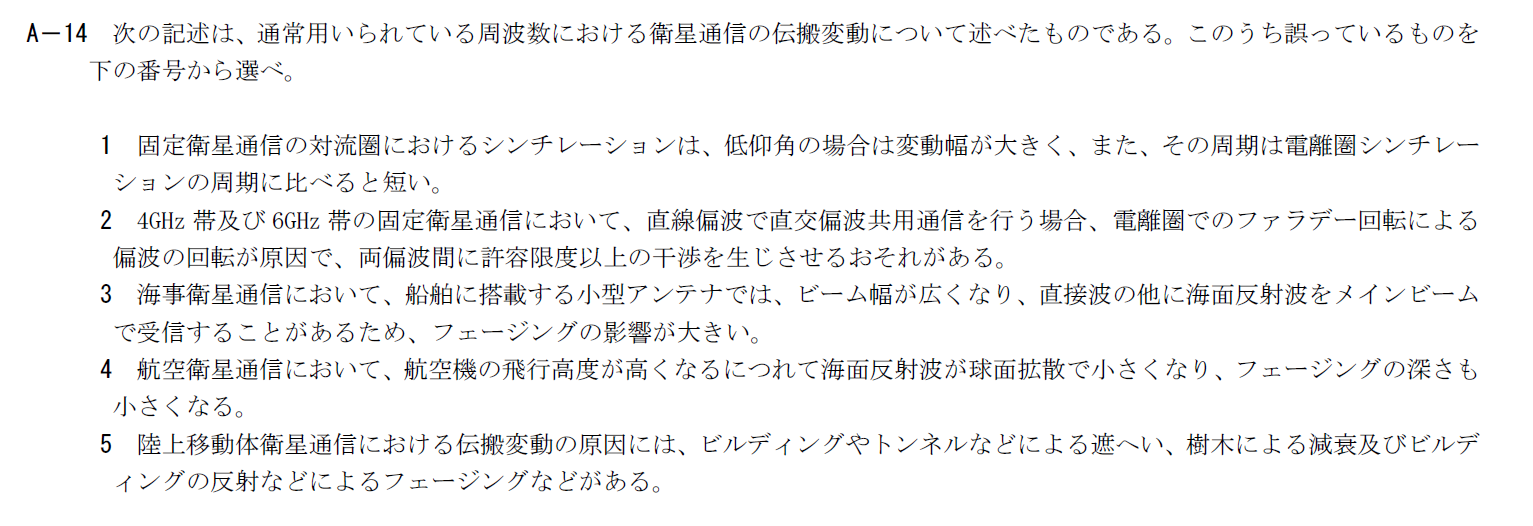

R.5.1 無線工学B(2回目) A-14

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月2回目 無線工学B A-14

衛星通信での電波の伝搬変動に関して誤った選択肢を選ぶ問題です。

誤った選択肢は1です。

対流圏におけるシンチレーションの周期は電離圏シンチレーションの周期に比べて長いです。

対流圏におけるシンチレーションは降雨減衰や大気の屈折率のゆらぎによって発生します。 低仰角の方が伝搬距離が長いため、その分大気の影響を受けます。 そのため、前半の低仰角の場合は変動が激しいは正しいです。

一方、電離圏におけるシンチレーションは電離層の電子密度の変動によって発生します。 一般にこの変動の方が大気の変動より速いため、対流圏におけるシンチレーションの周期は電離圏のものに比べて長くなります。

以上から答えは1です。

R.5.1 無線工学B(2回目) A-15

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月2回目 無線工学B A-15

電離層における電波の反射機構に関する問題です。

A

(1)では電子密度$N$と屈折率$n$の関係について記載されています。

Aについては予備知識がなくても答えを推測できます。

2文目の前半で$N$がゼロの時について述べていて、$N$は負の値をとらないので、$N$がゼロの時が$N$が最小の時です。

Aに「最小」を入れると同じ文の中で内容が矛盾してしまいます。

そのため、Aには「最大」が入ります。

電磁波の屈折は媒質中の光の速度が真空の速度と異なることで発生し、真空中の光の速度を$c$、媒質中の速度を$v$とすると \[ n=\frac{c}{v} \] です。

$N=0$はすなわち真空の事なので、$N$がゼロの時、$n$は1となり、$N$が大きいほど$n$は小さくなります。

B

(2)はスネルの法則に関する記述です。 問題の条件のこの法則をそのまま当てはめると \[ n_i\sin i=n_r\sin r \] なので、 \[ n_r=n_i \sin i/\sin r \] となります。

そのため、Bには「$\sin i/\sin r$」が入ります。

C

電離層の方が大気より電子密度が大きいので電波が地上から電離層に入射する時は \[ n_r < n_i \] となります。

Bの式を考えると \[ \sin i < \sin r \] となり、$i,r<\pi/2$なので、$i < r$となります。 この結果からCには「大きい」が入ります。

以上から答えは3です。

まとめ

今回は令和5年1月の無線工学B(2回目)の試験A-10~A-15の問題について解説しました。 他の問題にも応用が効くような計算問題も多く出題されています。この機会にしっかり理解しておくとよいでしょう。

勉強法

参考文献

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

上の難易度が高い人

コメント