令和4年7月の1陸技の試験2回目の無線工学BのA-16~20の問題について解説します。

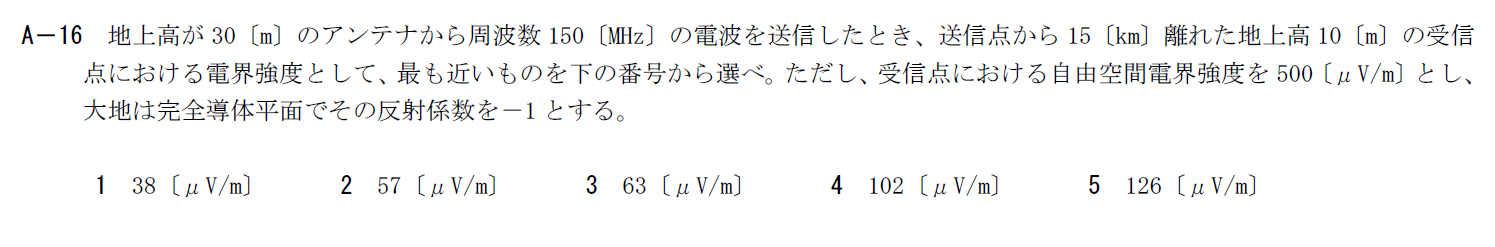

R.5.1 無線工学B(2回目) A-16

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月2回目 無線工学B A-16

直接波と大地反射波の干渉(いわゆる2波モデル)に関する問題です。

この問題は令和4年1月1回目のA-14で値だけ異なる問題が出題されています。 解き方は下記の記事をご参照ください。

同じように計算すると \[ E=2E_0\frac{2\pi h_th_r}{\lambda d}=20\pi=63\rm{[\mu V/m]} \] となります。

以上から答えは3です。

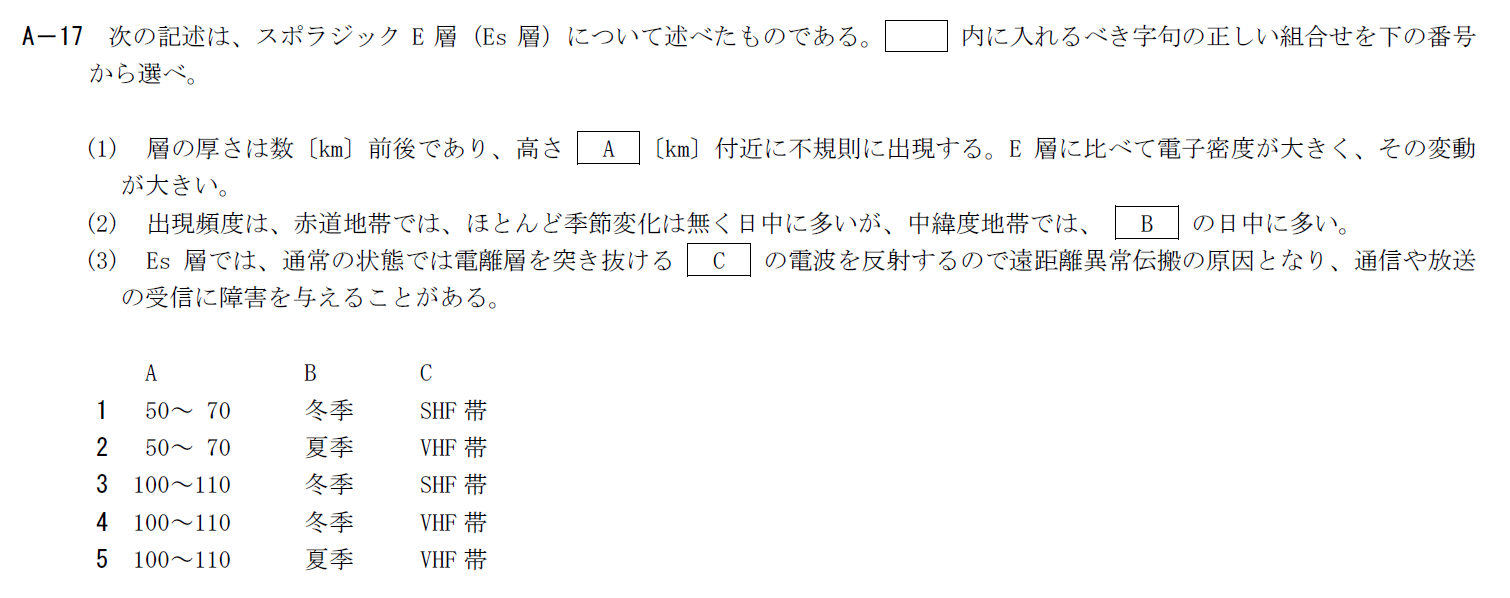

R.5.1 無線工学B(2回目) A-17

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月2回目 無線工学B A-17

スポラジックE層に関する問題です。 アマチュア無線技士ではよく出題されますが、1陸技ではあまり多くはない内容です。

A

E層の高度に発生する現象なので、E層の高度100~110[km]と同じです。

そのため、Aには「100~110」が入ります。

B

中緯度地域では夏季の日中に発生します。

これについてはアマチュア無線家の方には実感しやすいでしょう。

Bには「夏季」が入ります。

C

スポラジックE層では本来E層で反射されないVHF帯の電波が反射されます。

そのため、Cには「VHF帯」が入ります。

答えは5です。

R.5.1 無線工学B(2回目) A-18

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月2回目 無線工学B A-18

開口アンテナの利得測定においてアンテナの大きさに起因する誤差に関する問題です。

全く同じ問題が令和4年1月1回目のA-20で出題されています。

解説については下記をご参照ください。

答えは

- A:$\frac{(D_1+D_2)^2}{8R_1}$

- B:$\lambda/16$

- C:$\frac{2(D_1+D_2)^2}{\lambda}$

で3です。

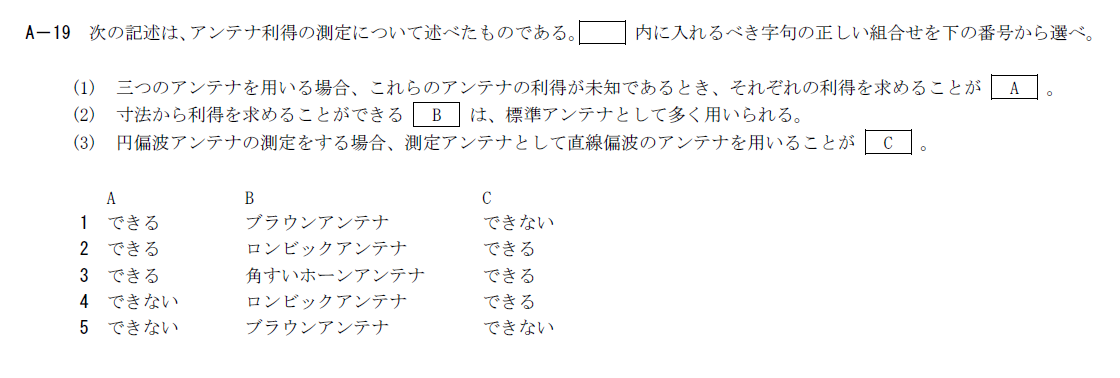

R.5.1 無線工学B(2回目) A-19

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月2回目 無線工学B A-19

アンテナ利得の測定に関する問題です。

A

三つのアンテナを用いればこれらのアンテナの利得が未知でも3アンテナ法と呼ばれる方法でそれぞれの利得を求めることができます。

測定方法については長くなるので後述します。

B

寸法から利得を求めることができるのは角すいホーンアンテナです。

角すいホーンアンテナの開口長を$a,b\rm{[m]}$、開口効率を$\eta$とすると利得$G$は \[ G=\frac{4\pi ab}{\lambda^2}\eta \] となります。

そのため、Bには「角すいホーンアンテナ」が入ります。

C

円偏波は直線偏波の2つの成分を両方を含んでいるので直線偏波アンテナの測定に使用できます。

そのため、Cには「できる」が入ります。

以上から答えは3です。

3アンテナ法

Aの空欄で述べた3アンテナ法について解説します。

フリスの公式から利得が$G_t$の送信アンテナで送信電力$P_t$で送信したとき、距離$d$離れた利得$G_r$の受信アンテナで取り出せる電力$P_r$は \[ P_r=\left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2G_tG_rP_t \] となります。

同じ距離$d$で未知の利得$G_1,G_2,G_3$の3つのアンテナで2つを送受信に使う組み合わせを考えます。

この時の伝搬による減衰は共通なので \[ L_p=\left(\frac{4\pi d}{\lambda}\right)^2 \] と置きます。

ANT1→ANT2 \[ P_{r12}=G_1G_2P_{t12}/L_p \]

ANT2→ANT3 \[ P_{r23}=G_2G_3P_{t23}/L_p \]

ANT3→ANT1 \[ P_{r31}=G_3G_1P_{t31}/L_p \]

原理的には未知数3個に対して方程式が3本立っているので求めることができます。

簡単のため \[ L_{12}=P_{r12}/P_{t12} \\ L_{23}=P_{r23}/P_{t23} \\ L_{31}=P_{r31}/P_{t31} \] としておきます。

実際にこれを解くと \[ G_1=\sqrt{\frac{L_{12}L_{31}}{L_{23}}L_p} \\ G_1=\sqrt{\frac{L_{12}L_{23}}{L_{31}}L_p} \\ G_1=\sqrt{\frac{L_{23}L_{31}}{L_{12}}L_p} \] となります。

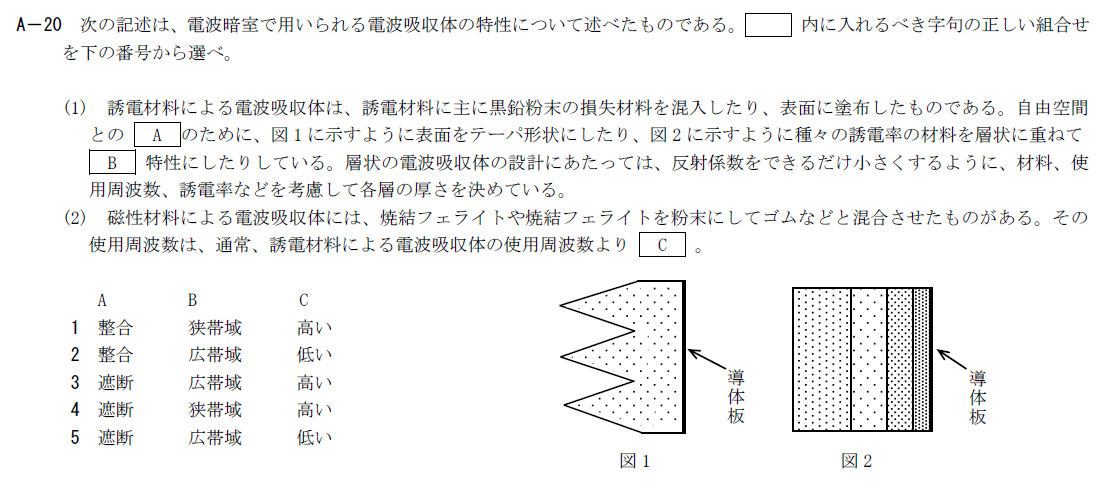

R.5.1 無線工学B(2回目) A-20

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月2回目 無線工学B A-20

電波暗室で使用される電波吸収体に関する問題です。

全く同じ問題が令和3年1月1回目のA-20で出題されています。

下記の記事をご参照ください。

まとめ

今回は令和5年1月の無線工学B(2回目)の試験A-16~A-20の問題について解説しました。 スポラジックE層の問題など1陸技で出題されにくい問題も出ています。 対策が薄くなりがちですが、ざっくりと知っておきましょう。

参考文献

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

上の難易度が高い人

コメント