令和3年7月の1陸技の試験、無線工学BのA-16~20の問題について解説します。

R.3.7 無線工学B(1回目) A-16

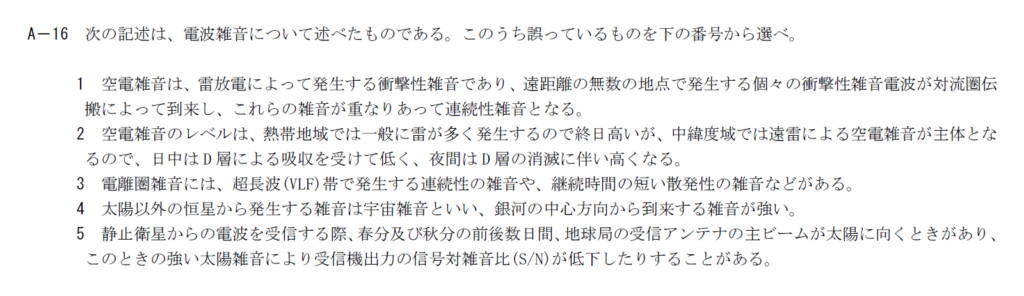

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R3年7月1回目 無線工学B A-16

電波雑音に関する問題です。 消去法で解いていきましょう。

1

空電雑音は対流圏伝搬ではなく、電離層伝搬によって到来します。 そのため、この選択肢が間違いです。

2

これは正しい内容です。 雷の持つ周波数成分は~MFくらいまでがほとんどなのでD層で減衰します。

3

これも正しい内容です。

4

これも正しい内容です。 銀河の中心方向の方がノイズの発生源である恒星が密集しているので銀河方向から到来する雑音が強くなります。

5

これも正しい内容です。 春分と秋分は太陽と静止衛星と地球が一直線に並ぶため、地球局のアンテナが太陽方向を向くときがあります。

以上から答えは1です。

R.3.7 無線工学B(1回目) A-17

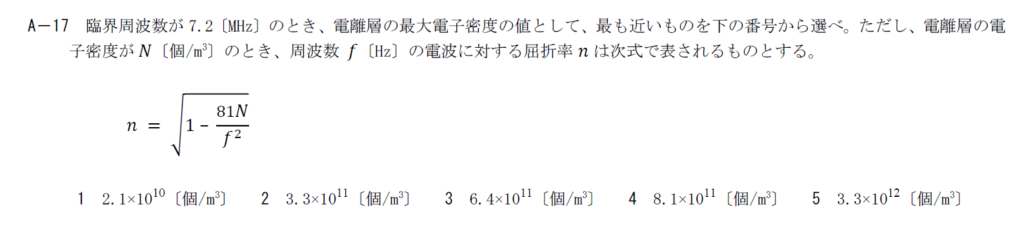

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R3年7月1回目 無線工学B A-17

臨界周波数に関する問題です。

臨界周波数の時、屈折率$n=0$となるので、√の中が0になる電子密度Nを求めれば良いです。 そのため$N=\frac{f^2}{81}=6.4\times 10^{11}\rm{[/m^3]}$となります。

以上から答えは3です。

R.3.7 無線工学B(1回目) A-18

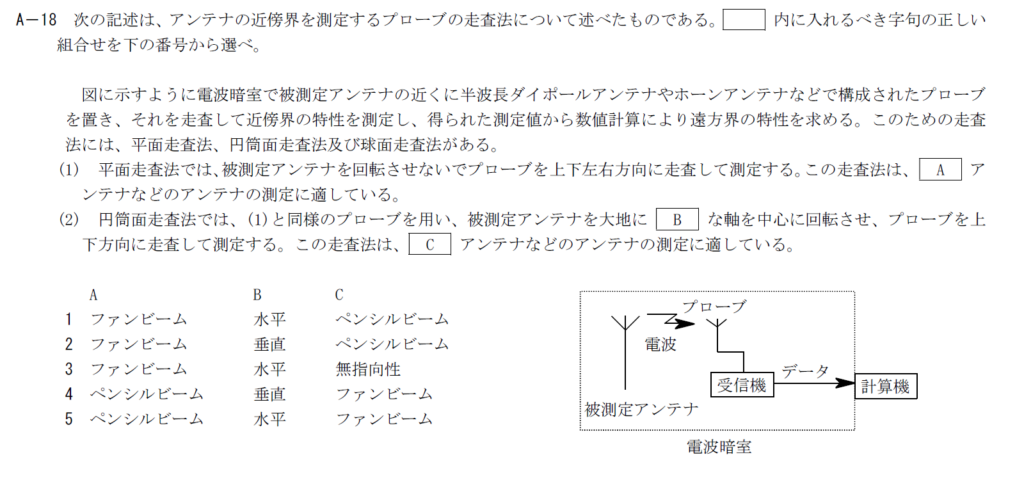

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R3年7月1回目 無線工学B A-18

アンテナの測定方法に関する問題です。 ペンシルビームアンテナは指向性が鉛筆のように鋭いアンテナです。ファンビームアンテナはファンという名の通りダイポールのような広がりを持つ指向性を持つアンテナです。

A

平面走査法はアンテナを回転させずに1つの平面上でプローブ走査します。 そのため、1方向に鋭い指向性を持つアンテナの測定に適しています。 Aには「ペンシルビーム」が入ります。

B

円筒面走査方でも平面走査法と同様、地面に垂直な面上でプローブを操作します。 仮に地面に水平な軸を中心にアンテナを回転させてもプローブを走査する面からは同じようにしか見えません。 そのため、地面に「垂直」な軸を中心にアンテナを回転させます。

C

アンテナの周り1周の指向性を測定できるので、円筒面操作法は「ファンビームアンテナ」の測定に向いています。

以上から答えは4です。

R.3.7 無線工学B(1回目) A-19

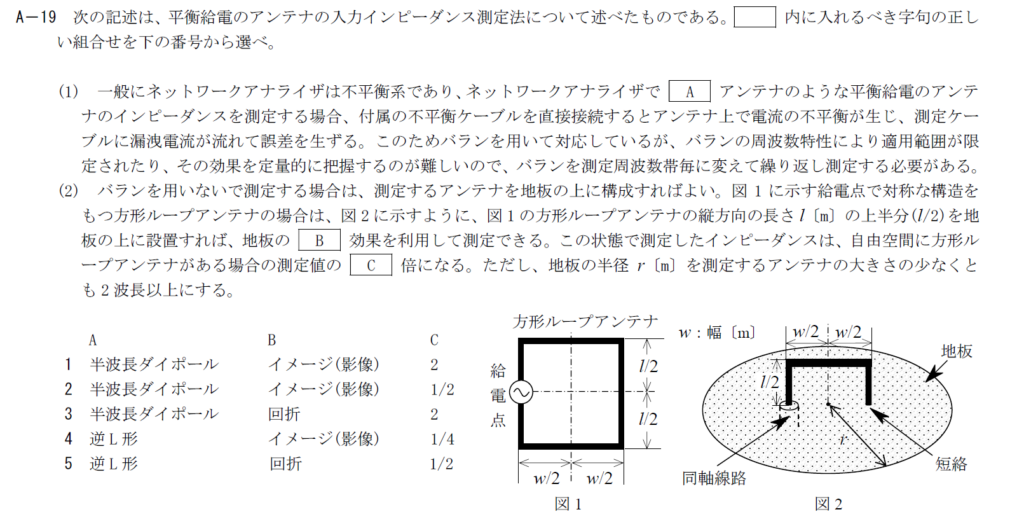

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R3年7月1回目 無線工学B A-19

アンテナのインピーダンス測定に関する問題です。

A

ここは選択肢の「半波長ダイポール」と「逆L形」から平衡給電のアンテナを選ぶ問題と言えます。 「半波長ダイポール」アンテナは2つのエレメントが同じ長さで給電点の2つの端子は平衡しています。 そのため、「半波長ダイポール」アンテナが平衡給電アンテナです。

B

方形ループアンテナの半分を地板の「イメージ(影像)」効果をを利用した測定方法です。 回折は図2の状態では使いようがありません。

C

実際のアンテナに比べて負荷が半分になってるのでインピーダンスの測定値は「1/2」になります。

以上から答えは2です。

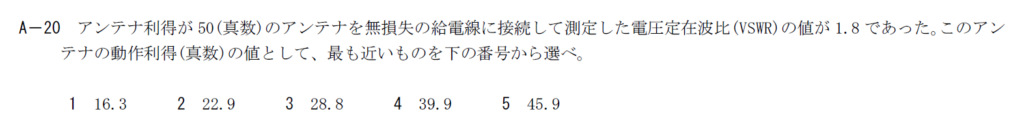

R.3.7 無線工学B(1回目) A-20

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R3年7月1回目 無線工学B A-20

電圧定在波比(VSWR)からアンテナの動作利得を計算する問題です。

電圧反射係数は入射波の電圧$V_f$と反射波の電圧$V_r$を使って、$\Gamma_V=\frac{V_r}{V_f}$と表せます。 一方、VSWR $S_V$は$\Gamma$を使って、$S_V=\frac{1+|\Gamma_V|}{1-|\Gamma_V|}$と表せます。

アンテナに給電される電力Pは$P=P_f-P_r=P_f(1-|\Gamma|^2)=\frac{4S_V}{(1+S_V)^2}P_f$となります。

上記の関係は

- $P$⇔動作利得$G_w$

- $P_f$⇔アンテナ利得$G_0$

の対応付けができます。 そのため$G_w=\frac{4S_V}{(1+S_V)^2}G_0$となります。

実際に計算すると45.9となり、答えは5です。

まとめ

今回は先日行われた令和3年7月1回目の1陸技の無線工学BのA-16~20を解いてみました。 過去問が多く出題される1陸技の試験ですが、ここ最近は1回の試験で2回分の過去問が出るので過去問もはかどりますね。 試験が終わった直後ですが、次の試験を目指すならこの時期からであれば次の試験まで十分に時間が取れます。 1陸技を目指す方は頑張っていきましょう。

参考文献

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

上の難易度が高い人

コメント

勉強に活用させていただいております。

誤記に気付いたのでご連絡。A18の解は4ですね。

ご指摘ありがとうございます。修正しました。

試験頑張ってください。