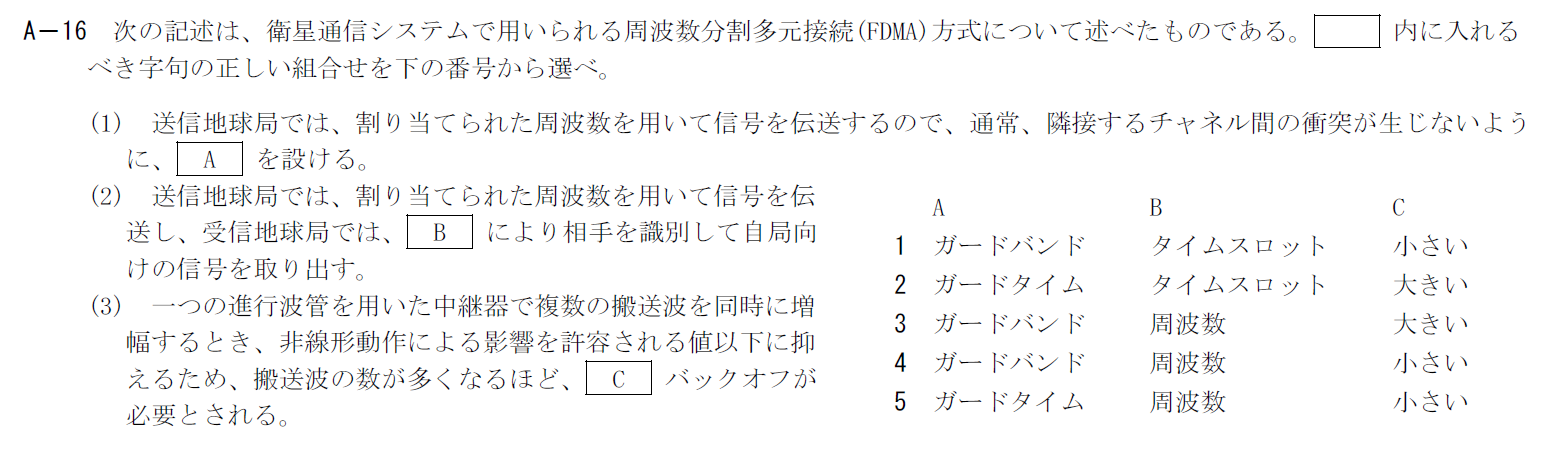

R.4.7 無線工学A(1回目) A-16

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学A A-16

A

FDMAで隣接チャネルの衝突を避けるのに設けられるのはガードバンドです。 ガードタイムは時分割多元接続(TDMA)で設けられる前後の信号が干渉しないようにする時間です。 そのため、Aには「ガードバンド」が入ります。B

FDMAでは周波数により相手を識別して、多元接続を実現します。 そのため、Bには「周波数」が入ります。C

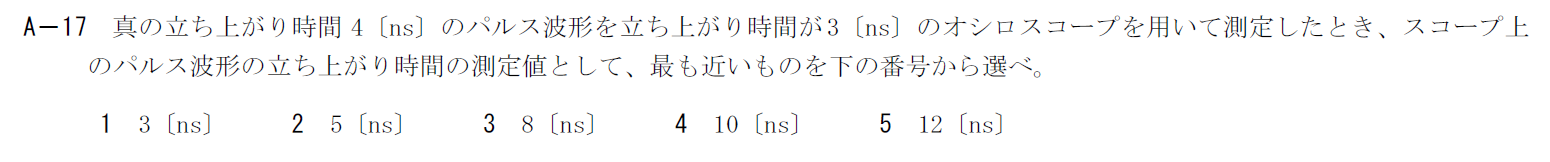

搬送波の数が多いほど増幅器の非線形動作による影響が大きくなるので大きいバックオフが必要となります。 そのため、Cには「大きい」が入ります。 以上から答えは3です。R.4.7 無線工学A(1回目) A-17

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学A A-17

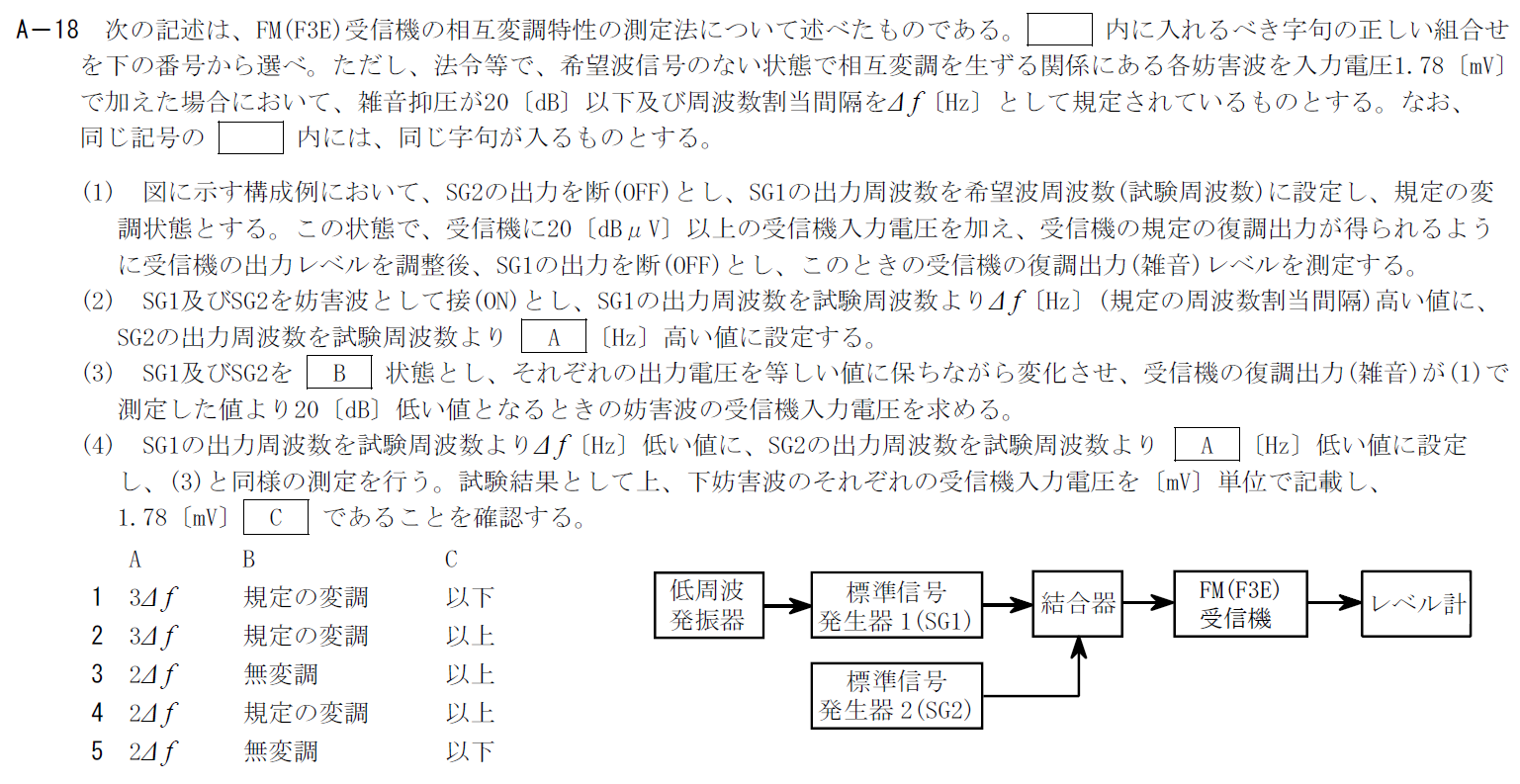

R.4.7 無線工学A(1回目) A-18

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学A A-18

A

相互変調で最も発生しやすいのは隣接チャネル($\Delta f$離れ)と次隣接チャネル($2\Delta f$離れ)の3次の変調積です。 相互変調特性の測定でもこの周波数がターゲットとなります。 そのため、Aには「$2\Delta f$」が入ります。B

相互変調特性を測定する時は無変調波を入力します。 そのため、Bには「無変調」が入ります。C

規定の状態になる妨害波の受信機入力電圧が大きいほど相互変調に強いことを意味します。 そのため、受信機入力電圧が1.78[mV]以上であれば試験結果は問題なしといえます。 ちなみに$\rm{1.78[mV]=65[dB\mu V]}$は60MHz帯、150MHz帯の海上移動業務用FM無線機の基準です。 そのため、Cには「以上」が入ります。 以上の計算から答えは3です。R.4.7 無線工学A(1回目) A-19

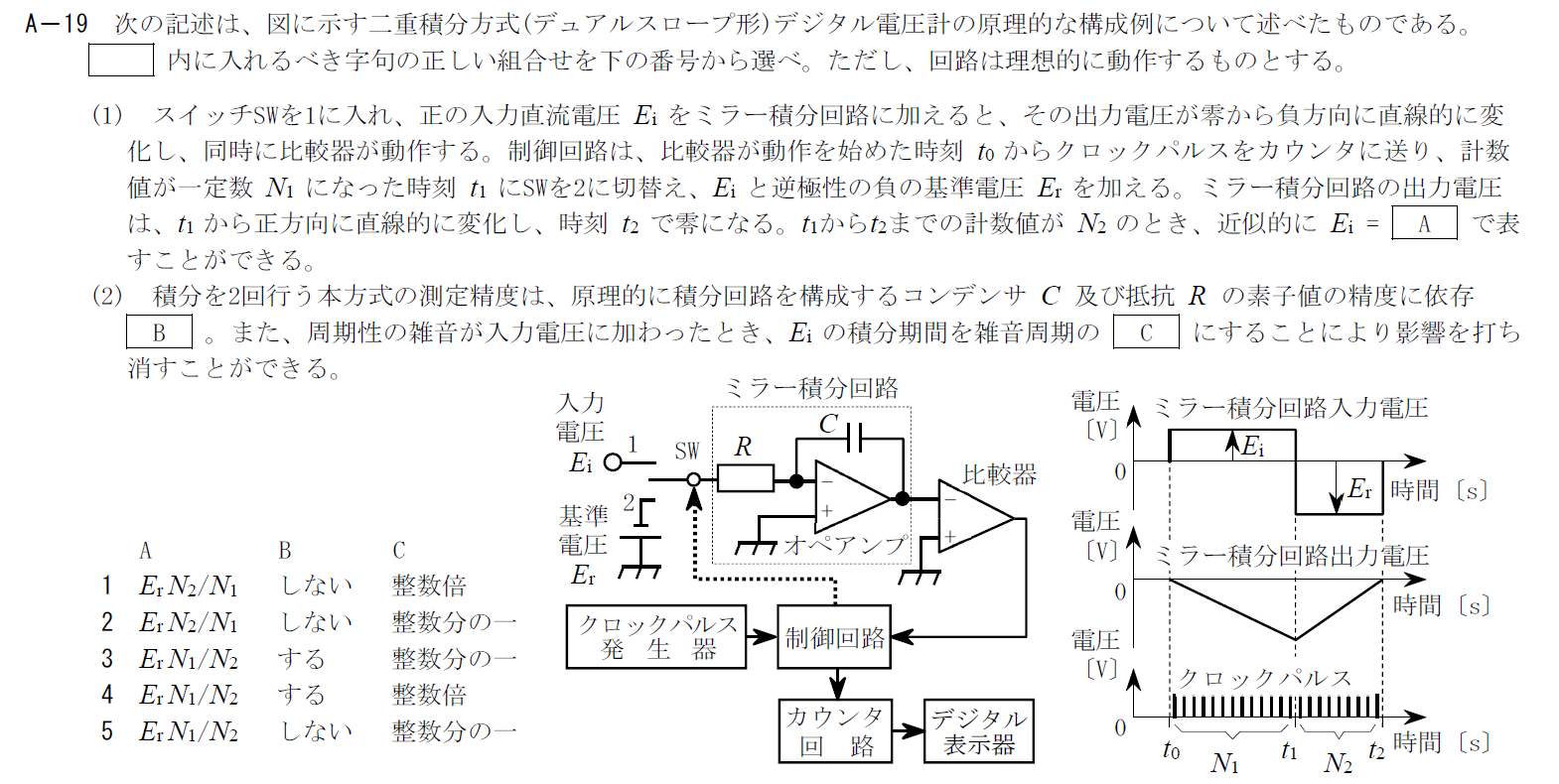

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学A A-19

【過去問解説】令和3年7月の1陸技試験問題を解いてみた(R3.7 1回目 無線工学A A-16~A-20)

1陸技令和3年7月の無線工学Aの問題を解いてみました。今回は第1回A-16~20を解きました。

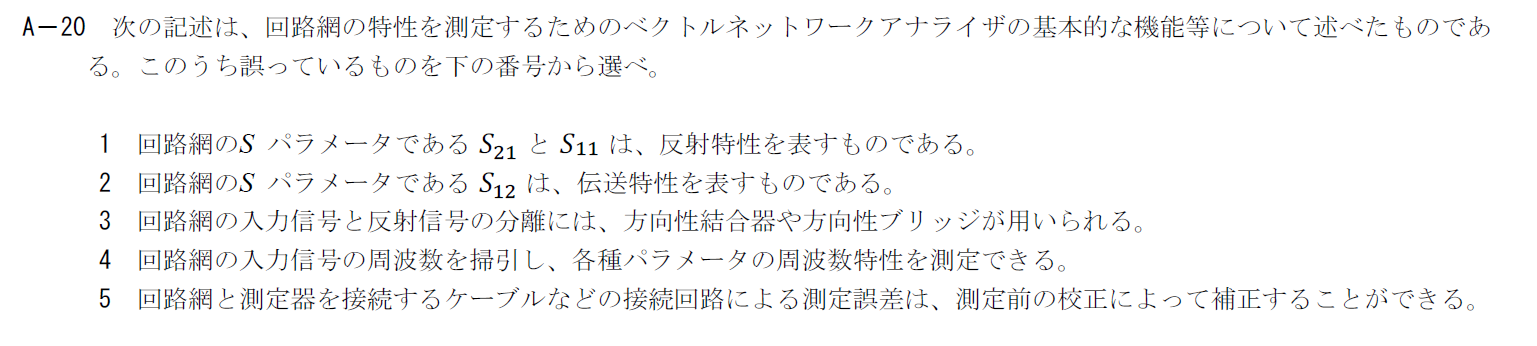

R.4.7 無線工学A(1回目) A-20

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学A A-20

まとめ

今回は令和4年7月無線工学Aの1回目のA-16~A-20について解説しました。 無線工学Aでは無線設備の測定に関する問題も多く出題されます。 冷静に落ち着いて考えれば意外と解ける問題も多いので時間に余裕をもって問題に挑みましょう。 勉強法 第一級陸上無線技術士の勉強法とおすすめ参考書参考文献

リンク

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

リンク

上の難易度が高い人

リンク

リンク

コメント