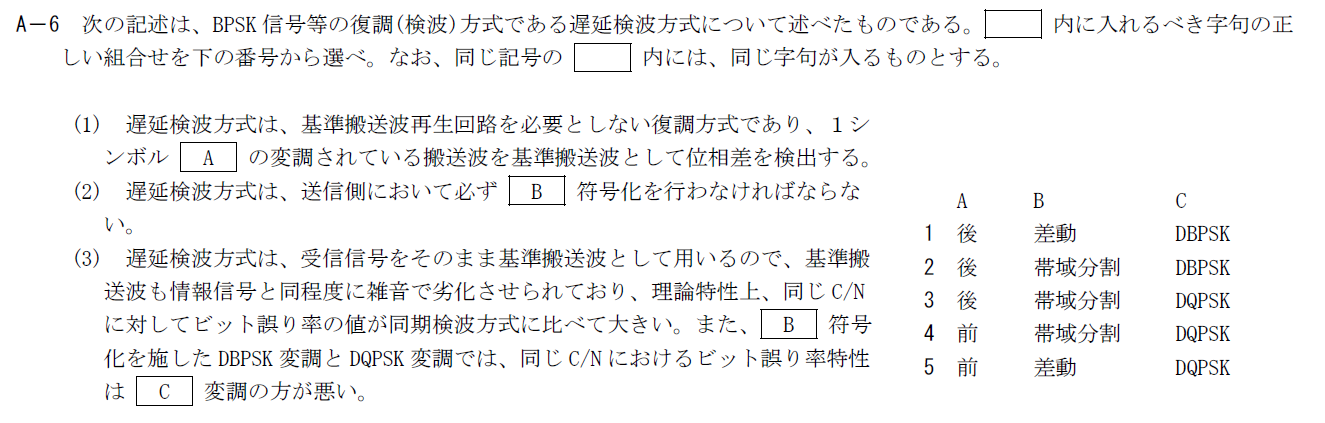

R.4.7 無線工学A(2回目) A-6

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月2回目 無線工学A A-6

A

遅延検波では1シンボル前の搬送波を基準にして復調します。 そのため、Aには「前」が入ります。B

遅延検波方式では1シンボル前のシンボルとの位相差をとって復調するので、送信側でもこの復調方式に合わせた差動符号化を行う必要があります。 同じ搬送波の位相差を観るので、帯域分割する必要はありません。 そのため、Bには「差動」が入ります。C

DBPSKとDQPSKのビット誤り率特性について聞かれています。 一般にビット誤り率特性はBPSKよりQPSKの方が悪いので、ここでも同じようにDQPSKの方がDBPSKよりビット誤り率特性が悪いということになります。 そのため、Cには「DQPSK」が入ります。 以上から答えは5です。R.4.7 無線工学A(2回目) A-7

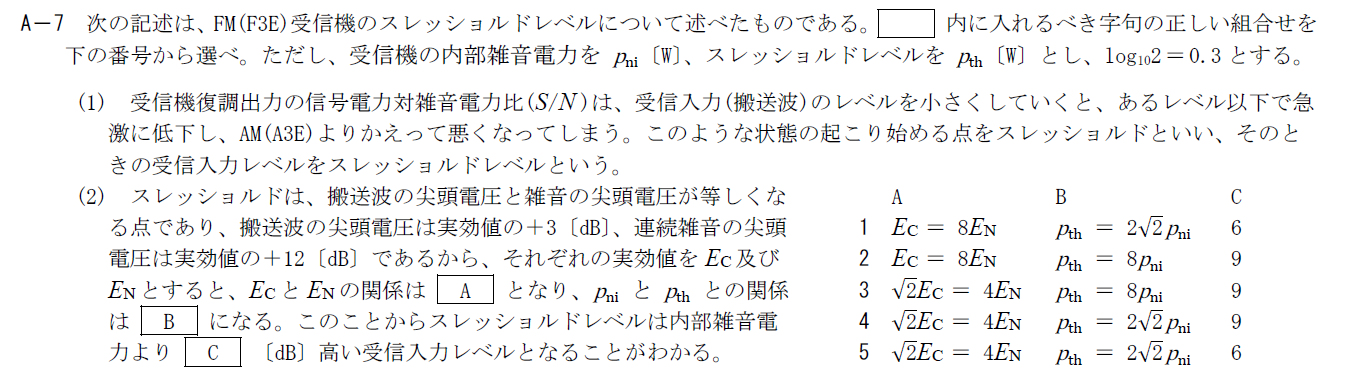

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月2回目 無線工学A A-7

A

搬送波の尖頭電圧E_{CP}は \[ E_{CP}=\sqrt{2}E_C \] 連続雑音の尖頭電圧E_{NP}は \[ E_{NP}=4E_N \] です。 これらが等しい時を考えるので、Aには \[ \sqrt{2}E_C=4E_N \] が入ります。B

電力は電圧の実効値の2乗に比例します。 Aの両辺を2乗することで \[ 2p_{th}=16p_{ni} \] となります。 $p_{th}$について整理して、Bには \[ p_{th}=8p_{ni} \] が入ります。C

Bの結果の8倍をデシベルに直すと9となるので、Cには「9」が入ります。 以上から答えは3です。R.4.7 無線工学A(2回目) A-8

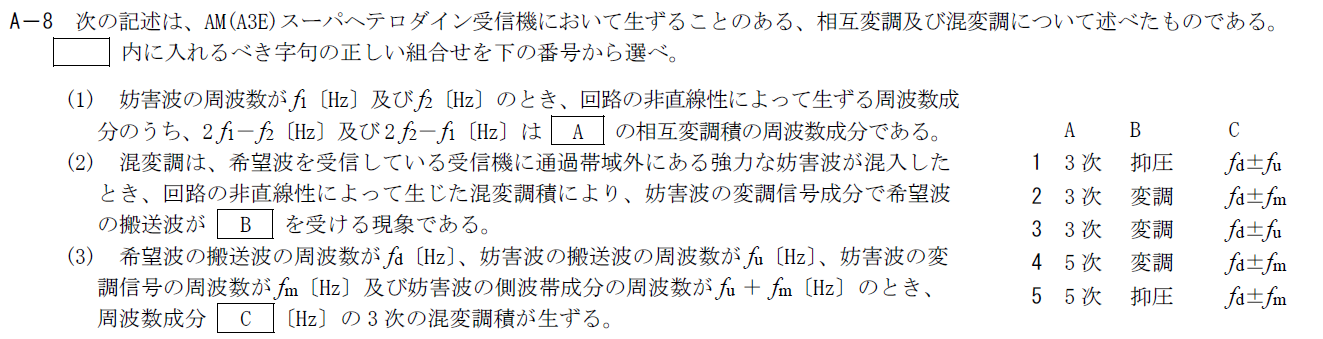

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月2回目 無線工学A A-8

A

$2f_1-f_2$と$2f_2-f_1$は3次の相互変調積の周波数成分です。 n次の高調波には関係する周波数のうち重複を許してn個の周波数の和または差の周波数成分が含まれます。 今回のように具体的な周波数が問題文で提示されて次数を聞かれる問題では上記のことを頭に入れておきましょう。 Aには「3次」が入ります。B

混変調は妨害波の変調信号成分によって変調を受ける現象です。 そのため、Bには「変調」が入ります。C

Bの内容からも分かるように混変調は妨害波の変調信号成分で希望波が変調される現象なので、Cには「$f_d\pm f_m$」が入ります。 以上から答えは2です。 無理に計算する必要はありませんが、実際に計算してみましょう。 関係する周波数の角周波数を$\omega$で表し、添え字をそろえることにします。 希望波の搬送波を$\cos \omega_dt$、妨害波の搬送波を$\cos \omega_ut$、妨害波の側波帯成分を$\cos (\omega_u +\omega_m)t$とします。 これらの和が回路に入力されて3次の混変調積が出るとします。 計算すると \[ \{\cos \omega_dt + \cos \omega_ut + \cos (\omega_u +\omega_m)t \}^2 \\ =\cos^3 \omega_dt + \cos^3 \omega_ut + \cos^3 (\omega_u +\omega_m)t \\ +3\cos^2 \omega_dt\cos \omega_ut +3 \cos \omega_dt\cos^2 \omega_ut \\ + 3\cos^2 \omega_ut\cos (\omega_u +\omega_m)t +3\cos \omega_ut\cos^2 (\omega_u +\omega_m)t \\ + 3\cos^2 \omega_dt\cos (\omega_u +\omega_m)t +3\cos \omega_dt\cos^2 (\omega_u +\omega_m)t \\ +6\cos \omega_dt\cos \omega_ut\cos (\omega_u +\omega_m)t \}^2 \] となります。 関係のある項は最後の項なので、これをさらに展開します。 \[ \cos \omega_dt\cos \omega_ut\cos (\omega_u +\omega_m)t \}^2 \\ =\frac{1}{2}\{\cos (\omega_d +\omega_u)t\}\cos(\omega_u \omega_m)t \\ =\frac{1}{4}\{\cos (\omega_d+\omega_u+\omega_u +\omega_m)t+\cos (\omega_d+\omega_u-\omega_u -\omega_m)t\} \\ +\frac{1}{4}\{\cos (\omega_d-\omega_u+\omega_u +\omega_m)t+\cos (\omega_d-\omega_u-\omega_u -\omega_m)t\} \\ =\frac{1}{4}\{\cos (\omega_d+2\omega_u+\omega_m)t+\cos (\omega_d-\omega_m)t +\cos (\omega_d+\omega_m)t+\cos (\omega_d-2\omega_u-\omega_m)t\} \] この結果から$f_d \pm f_m$の成分が含まれることが分かります。R.4.7 無線工学A(2回目) A-9

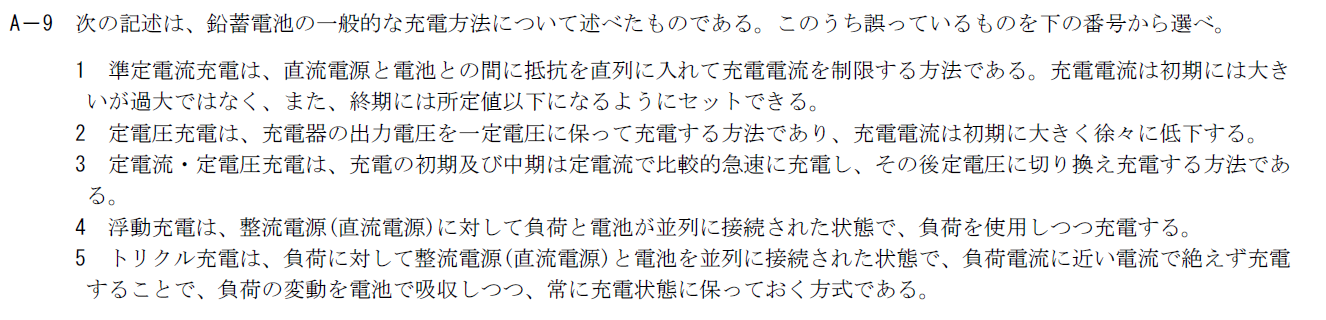

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月2回目 無線工学A A-9

R.4.7 無線工学A(2回目) A-10

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月2回目 無線工学A A-10

【過去問解説】令和3年7月の1陸技試験問題を解いてみた(R3.7 1回目 無線工学A A-6~A-10)

1陸技令和3年7月の無線工学Aの問題を解いてみました。今回は第1回A-6~10を解きました。

まとめ

少し間が空きましたが令和4年7月の2回目の無線工学A A-6~10の問題を解説しました。 相互変調や混変調など回路の非線形性が関係する現象はまじめに考えると計算が恐ろしく面倒なものが多いです。 試験ではある程度割り切って要点だけ抑えておくと早く正確に答えを出せることも多くあります。 勉強法 第一級陸上無線技術士の勉強法とおすすめ参考書参考文献

リンク

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

リンク

上の難易度が高い人

リンク

リンク

コメント