令和7年1月の一陸技の試験の無線工学AのA-6~10の問題について解説します。

R.7.1 無線工学A A-1

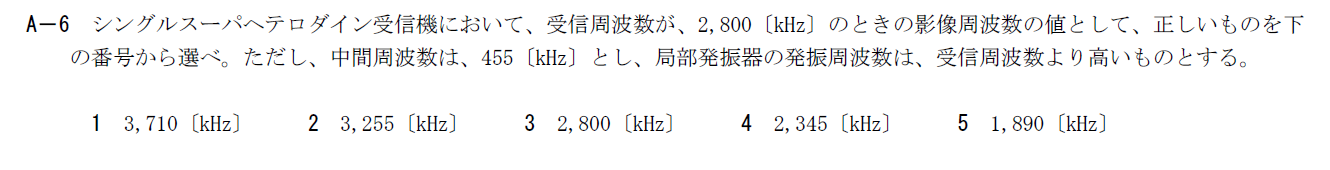

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R7年1月 無線工学A A-6

シングルスーパーヘテロダイン受信機の影像周波数(イメージ周波数)に関する問題です。

この問題は同様の問題が令和5年1月1回目A-6で出題されています。

出てくるパラメータは一緒ですが、受信周波数と局部発振器の発振周波数の関係が逆です。

計算方法はほぼ同じなので下記の記事をご参照ください。

今回は局部発振器の発振周波数が受信周波数より高いので \[ f_{LO}=f_R+ f_{IF} \] です。

中間周波数に変換される$f_M$は \[ f_M=f_{LO}\pm f_{IF}=f_R,f_R+2f_{IF} \] なので影像周波数は \[ f_{IM}=f_R+2f_{IF}=2800+2\times 455=3710\rm{kHz} \] となります。

以上から答えは1です。

R.7.1 無線工学A A-7

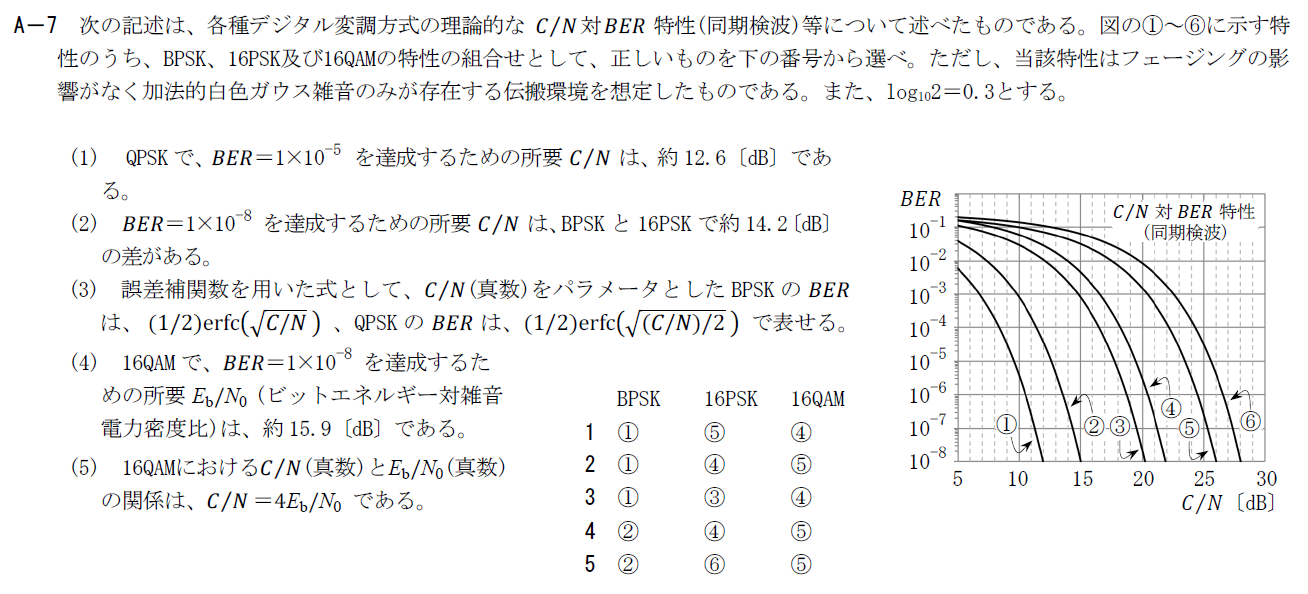

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R7年1月 無線工学A A-7

デジタル変調方式の理論的なBER特性に関する問題です。

同様のBER特性に関する問題は過去に出題されていますが、この問題のような形式はあまりないです。 (1)~(5)のヒントから論理的に考えればそれほど難しくありません。

下記の記事も参考にしてください。

令和4年7月1回目A-6

令和5年7月2回目A-9

BPSK

(3)からBPSKの所要$C/N$はQPSKの1/2です。 それに加え、(1)からBPSKの$BER=1\times 10^{-5}$での所要$C/N$は$12.6\rm{[dB]}$より$3\rm{[dB]}$低い$9.6\rm{[dB]}$になります。

この条件に当てはまるのは①のグラフです。

16PSK

(2)からBPSKの$BER=1\times 10^{-8}$での所要$C/N=12\rm{[dB]}$より$14.2\rm{[dB]}$高い$26.2\rm{[dB]}$が16PSKの$BER=1\times 10^{-8}$の所要$C/N$になります。

そのため、この条件を満たすグラフは⑤です。

16QAM

(4)と(5)から16QAMの$BER=1\times 10^{-8}$での所要$C/N$は$21.9\rm{[dB]}$です。

この結果から16QAMは④のグラフです。

以上から答えは1です。

R.7.1 無線工学A A-8

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R7年1月 無線工学A A-8

FM受信機の最低受信電力に関する問題です。

この問題は令和5年7月1回目A-7や令和3年7月1回目A-8を面倒くさくした問題です。

下記の記事も参考にしてください。

令和5年7月1回目A-7

令和3年7月1回目A-8

計算方法自体は過去問と同じですが、全て真数になっていて答えはデシベルなのでどこかでデシベルに変換する必要があります。 真数で計算するよりデシベルに直したほうが楽なのでデシベルに直してから計算することにします。

まず、雑音の電力$P_N$は \[ P_N=10\log kTBF \] です。 \[ 10\log kT=10 \log (1.38 \times 10^{-23}\times 290) \simeq 10\log (400\times 10^{-23}) \\ =-204\rm{[dB]} \\ 10\log B=10\log 20\times 10^3=43\rm{[dB]} \\ 10\log F=10 \] なので \[ P_N=-204+43+10=-151\rm{[dBW]} \] となります。

搬送波電圧の実効値を$E_C$、雑音電圧の実効値を$E_N$とするとそれぞれの尖頭電圧は$\sqrt{2}E_C,4E_N$となります。 これらが等しい時がスレッショルドとなるので \[ \sqrt{2}E_C=4E_N \\ E_C/E_N=4/\sqrt{2} \] です。 電力の比に直すと \[ P_C/P_N=(E_C/E_N)^2=8 \] です。

以上からスレッショルド$P_{Th}$は \[ P_{Th}=P_N+9=-142\rm{[dBW]}=-112\rm{[dBm]} \] となります。

以上から答えは1です。

R.7.1 無線工学A A-9

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R7年1月 無線工学A A-9

鉛蓄電池の充電方法に関して誤った選択肢を選ぶ問題です

この問題は同様の問題が令和4年7月2回目A-9や令和5年1月1回目A-10で出題されています。

下記の記事もご参照ください。

令和4年7月2回目A-9

令和5年1月1回目A-10

誤った選択肢は4です。

定電流・定電圧充電では定電流→定電圧の順番で充電します。

4ではこの関係が逆です。

そのため答えは4です。

R.7.1 無線工学A A-10

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R7年1月 無線工学A A-10

ツェナーダイオードに関して誤った選択肢を選ぶ問題です。

この問題は全く同じ問題が令和4年7月2回目A-10や令和3年7月1回目A-9で出題されています。

下記の記事もご参照ください。

令和4年7月2回目A-10

令和3年7月1回目A-9

誤った選択肢は2です。

$D_Z$を定電圧素子として使うときは飽和領域ではなく降伏領域を使います。

そのため、答えは2です。

まとめ

今回は令和7年1月の無線工学Aの試験A-6~A-10の問題について解説しました。 過去問の類似問題はよく出題されますが、今回のように計算が面倒くさくなるなど難化傾向にあります。 前もって対策するのは難しいかもしれませんが、しっかり勉強しておきましょう。

参考文献

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

上の難易度が高い人

コメント