令和3年7月の1陸技の試験、無線工学AのA-6~10の問題について解説します。

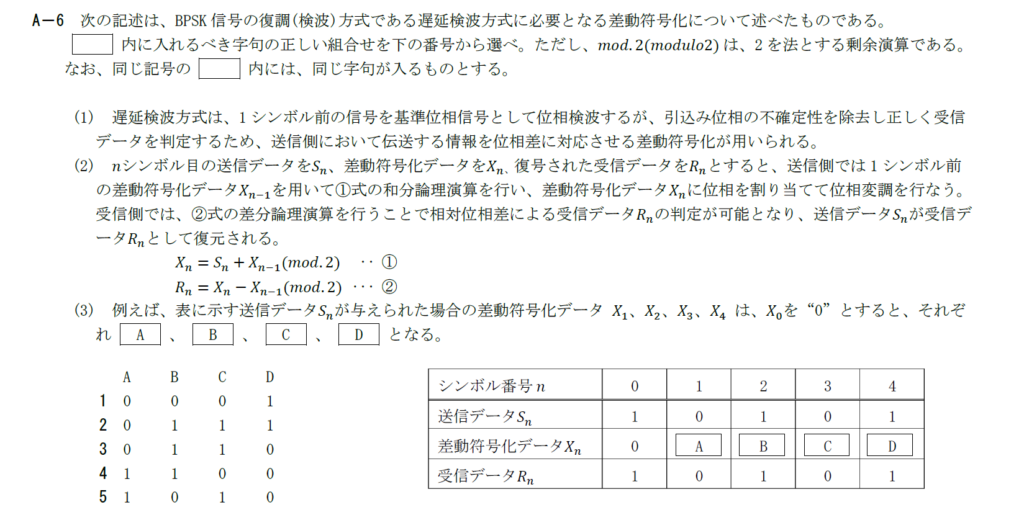

R.3.7 無線工学A(1回目) A-6

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R3年7月1回目 無線工学A A-6

BPSKの差動符号化の原理に関する問題です。

①式に順番に代入していくだけなので、符号化自体を知らなくてもその場で解くことができます。 ただし、1つ計算を間違えると全ての計算が狂うので気をつけましょう。

A

$X_1=S_1+X_0(mod.2)=0+0(mod.2)=0$

B

$X_2=S_2+X_1(mod.2)=1+0(mod.2)=1$

C

$X_3=S_3+X_2(mod.2)=0+1(mod.2)=1$

D

$X_4=S_4+X_3(mod.2)=1+1(mod.2)=0$

以上から、答えは3です。

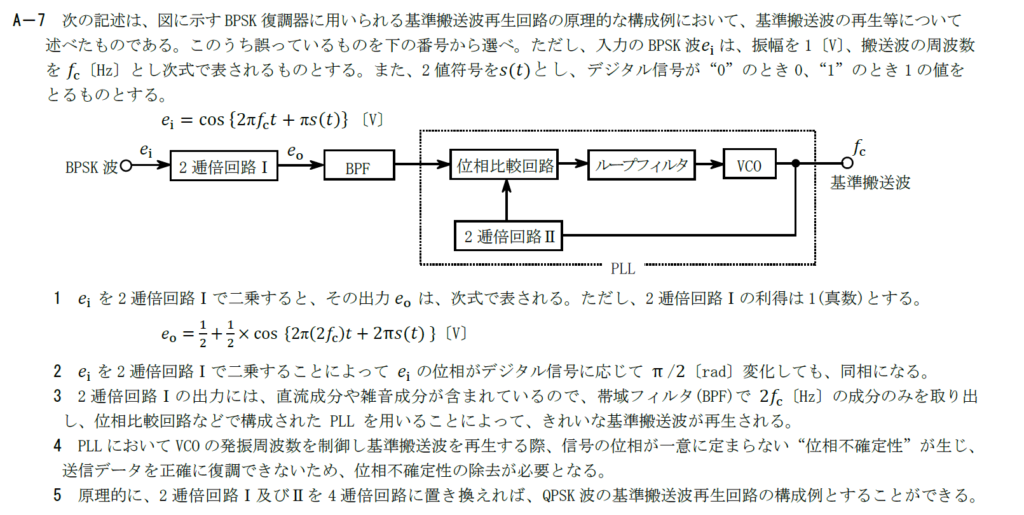

R.3.7 無線工学A(1回目) A-7

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R3年7月1回目 無線工学A A-7

BPSK復調器の基準搬送波再生回路の原理に関する問題です。

BPSK変調波を2逓倍回路に入力して、BPFで2倍波を取り出し、PLLに入力することできれいな搬送波を再生します。

変調波を2逓倍することによって、cosの中の符号の項$\pi s(t)$がその時の値によらず$2\pi$の整数倍です。

$\cos(2\pi f_Ct+2n\pi)=\cos(2\pi f_Ct)$なのでPLL出力の$f_C$の2倍波と比較すれば、VCOからきれいな搬送波が出力されます。

一応すべての選択肢を検討しましょう。

1

2逓倍回路は入力信号を2乗する回路に他なりません。倍角の公式$\cos^2\theta=\frac{1}{2}(1+\cos2\theta)$を$e_i$に当てはめれば同じ式が導けます。

2

$e_i$の位相が$\pi/2$変化すると$e_o$の位相は$\pi$変化するので逆相になります。 そのため、この選択肢は誤りです。

そのため、この選択肢は誤りです。

3

最初の説明の通りで正しい選択肢です。

4

2逓倍することによって、2値符号の位相変化を消しているので、ここの位相が定まらないと正しい位相の搬送波ができません。

そのためこの選択肢は正しいです。

5

QPSKの$\pi s(t)$の項は符号によって$\pi/2$の倍数になるので、4倍すれば全て$2\pi$の整数倍になります。

そのためこの選択肢は正しいです。

以上から答えは2です。

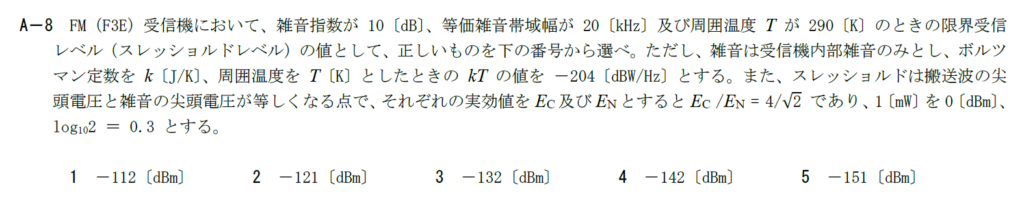

R.3.7 無線工学A(1回目) A-8

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R3年7月1回目 無線工学A A-8

FM受信機の最低受信電力に関する問題です。

雑音指数$F$と等価雑音帯域幅$B$を使って雑音電力は$N=kTBF$と表せます。 等価雑音帯域幅も[dB]に直して計算すると \[ P_N=-204+43+10=-151[dBW] \] となります。

与えられたスレッショルドは電圧比になっているので電力比に直すと$P_C/P_N=(E_C/E_N)^2=8$となります。 そのためスレッショルド$P_{Th}$は次のようになります。 \[ P_{Th}=P_N+9=-142[\rm{dBW}]=-112[\rm{dBm}] \]

以上から答えは1.-112[dBm]です。

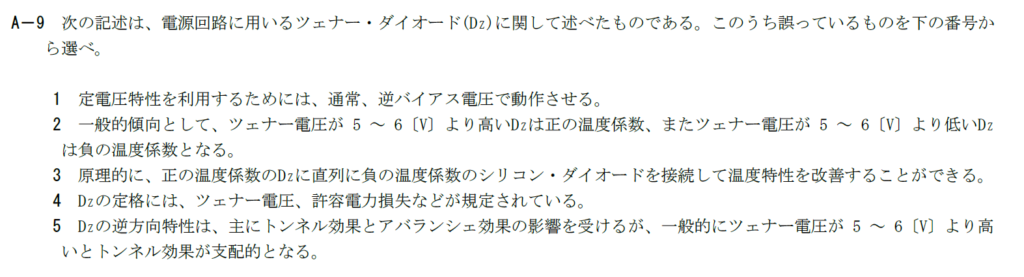

R.3.7 無線工学A(1回目) A-9

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R3年7月1回目 無線工学A A-9

ツェナーダイオードに関する問題です。

それぞれの選択肢について見ていきましょう。

1

ツェナーダイオードは逆バイアスをかけると低電圧になるので正しい選択肢です。

2

ツェナー電圧が5V付近を境界に支配的な電子の性質が異なるため温度係数が異なります。 5V付近以下ではトンネル効果、5V付近以上はアバランシェ効果が支配的になります。

トンネル効果は電子がポテンシャルの壁(ここでは空乏層)を超えて伝搬する現象です。 温度が高くなるとバンドギャップが小さくなるのでトンネル効果が発生しやすくなります。 そのため、トンネル効果のツェナーダイオードは負の温度係数(温度が高いほどツェナー電圧は低くなる)を持ちます。

一方、アバランシェ効果は電子なだれとも呼ばれ、自由電子が電界で加速されて、衝突電離を繰り返すことで自由電子がなだれのように増えていく現象です。 温度が高くなると結晶内の格子振動が激しくなるのでキャリアの移動度が小さくなり、電子なだれは起きにくくなります。 そのため、アバランシェ効果のツェナーダイオードは正の温度係数(温度が高いほどツェナー電圧は高くなる)を持ちます。

以上からこの選択肢は正しいです。

3

製の温度係数のツェナーダイオードに負の温度係数のダイオードを接続することで正の温度係数を打ち消して温度特性を改善できます。

そのためこの選択肢は正しいです。

4

ツェナーダイオードの定格にツェナー電圧や許容電力損失が規定されます。

そのため、この選択肢は正しいです。

5

2の選択肢の説明とは逆になっています。この選択肢が誤りです。

以上から答えは5です。

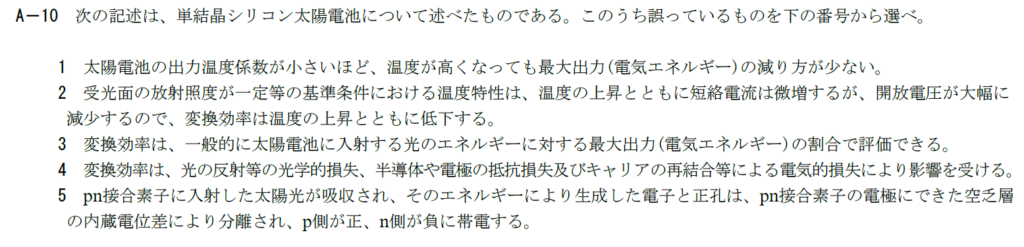

R.3.7 無線工学A(1回目) A-10

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R3年7月1回目 無線工学A A-10

単結晶シリコン太陽電池に関する問題です。

それぞれの選択肢について見ていきましょう。

1

温度係数が小さければ温度変化による最大出力の変化も小さくなるため、この選択肢は正しいです。

2

記述の通りで、短絡電流の増加に比べて開放電圧の低下が大きいため温度が上がると変換効率が低下します。

3

変換効率の定義どおりなので正しいです。

4

記述の中で挙がっている要因によって電気的損失がおきて変換効率が悪化します。そのため、この選択肢は正しいです。

5

空乏層はPN接合部にできます。この選択肢が誤りです。

以上から答えは5です。

まとめ

今回は先日行われた令和3年7月1回目の1陸技の無線工学AのA-6~10を解いてみました。 過去問が多く出題される1陸技の試験ですが、ここ最近は1回の試験で2回分の過去問が出るので過去問もはかどりますね。

次の試験を目指すならこの時期からであれば次の試験まで十分に時間が取れます。

1陸技を目指す方は頑張っていきましょう。

参考文献

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

上の難易度が高い人

コメント