令和7年1月の一陸技の試験の無線工学AのA-1~5の問題について解説します。

R.7.1 無線工学A A-1

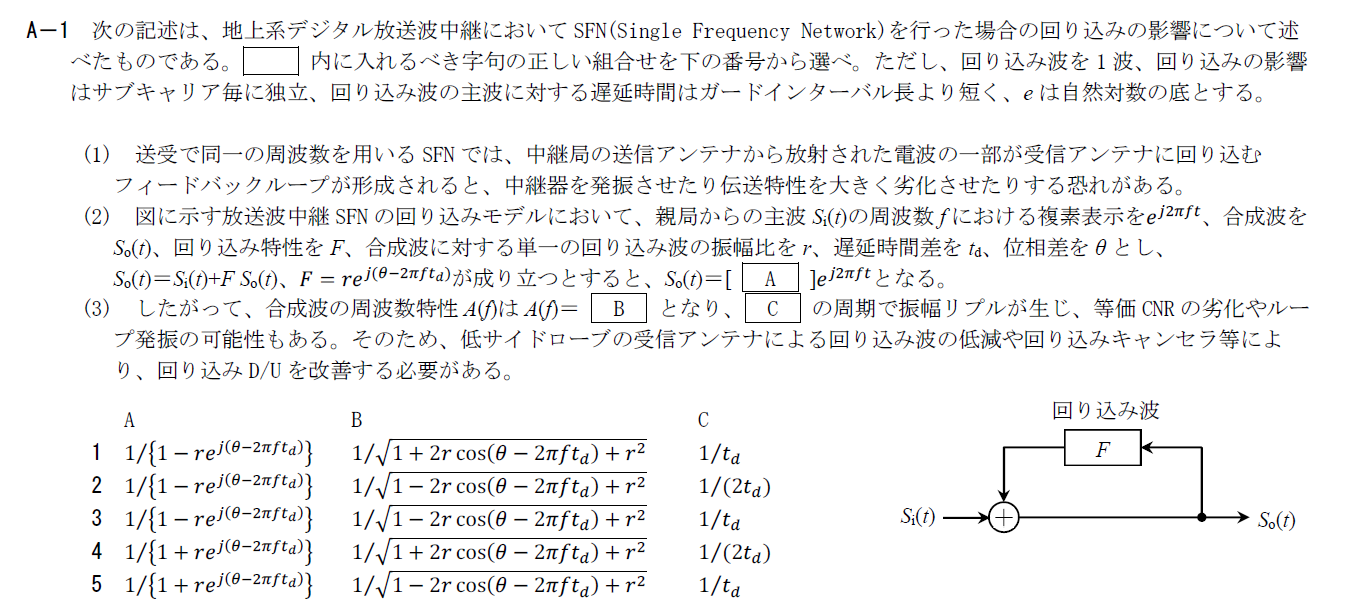

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R7年1月 無線工学A A-1

地上系デジタル放送中継でSFNを行ったときの回り込みの影響に関する問題です。

過去に類似の問題は出題されて問題です。

A

問題文で与えられている \[ S_O(t)=S_i(t)+FS_O(t) \] を$S_O(t)$について解くと \[ S_O(t)=\frac{1}{1-F}S_i(t) \\ =\frac{1}{1-re^{j(\theta -2\pi ft_d)}}e^{j2\pi ft} \] となります。

そのためAには$1/\{ 1-re^{j(\theta -2\pi ft_d)} \}$が入ります。

B

$S_O(t)$をフーリエ変換すると \[ A(f)=\frac{1}{2\pi}\int^{\infty}_{-\infty}S_O(t)e^{-j2\pi ft}dt \\ =\frac{1}{2\pi}\int^{\pi}_{-\pi}\frac{1}{1-F}dt \\ =\frac{1}{1-F} \] となります。

周波数特性としてはこの大きさになるので \[ |1-re^{j(\theta -2\pi ft_d)}|=|1-r\cos (\theta -2\pi ft_d)-jr\sin (\theta -2\pi ft_d)| \\ =\sqrt{\{1-r\cos (\theta -2\pi ft_d) \}^2+ r^2\sin^2 (\theta -2\pi ft_d)} \\ =\sqrt{1-2r\cos (\theta -2\pi ft_d) +r^2} \] で最終的には \[ A(f)=\frac{1}{\sqrt{1-2r\cos (\theta -2\pi ft_d) +r^2}} \] となります。

そのため、Bには$1/\sqrt{1-2r\cos (\theta -2\pi ft_d) +r^2}$が入ります。

C

$A(f)$は$1/t_d$周期で変動するのでCには$1/t_d$が入ります。

以上から答えは3です。

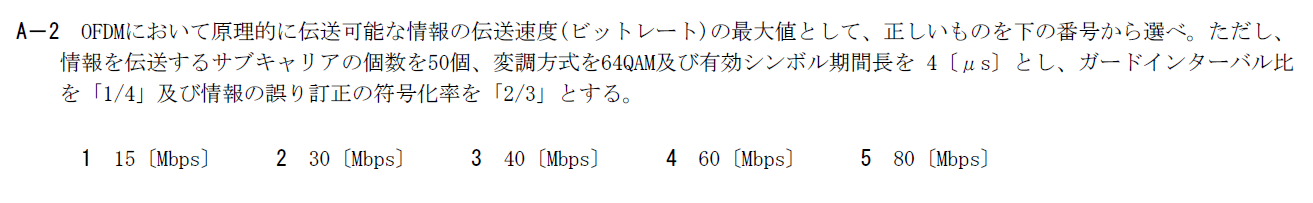

R.7.1 無線工学A A-2

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R7年1月 無線工学A A-2

OFDMの原理的な最大伝送速度を求める問題です。

この問題は同様の問題が令和4年1月2回目A-3で出題されています。

変調方式や符号化率が違います。

下記の記事もご参照ください。

令和4年1月2回目A-3

64QAMなので1シンボル当たり6bitなので$5[\rm{\mu s}]$の間に \[ 6\times 50 \times \frac{2}{3} \rm{[bit]} \] 伝送するので伝送速度は \[ 6\times 50 \times \frac{2}{3}\frac{1}{5\times 10^{-6}}=40\times 10^6\rm{[bps]} \\ =40\rm{[Mpbs]} \] となります。

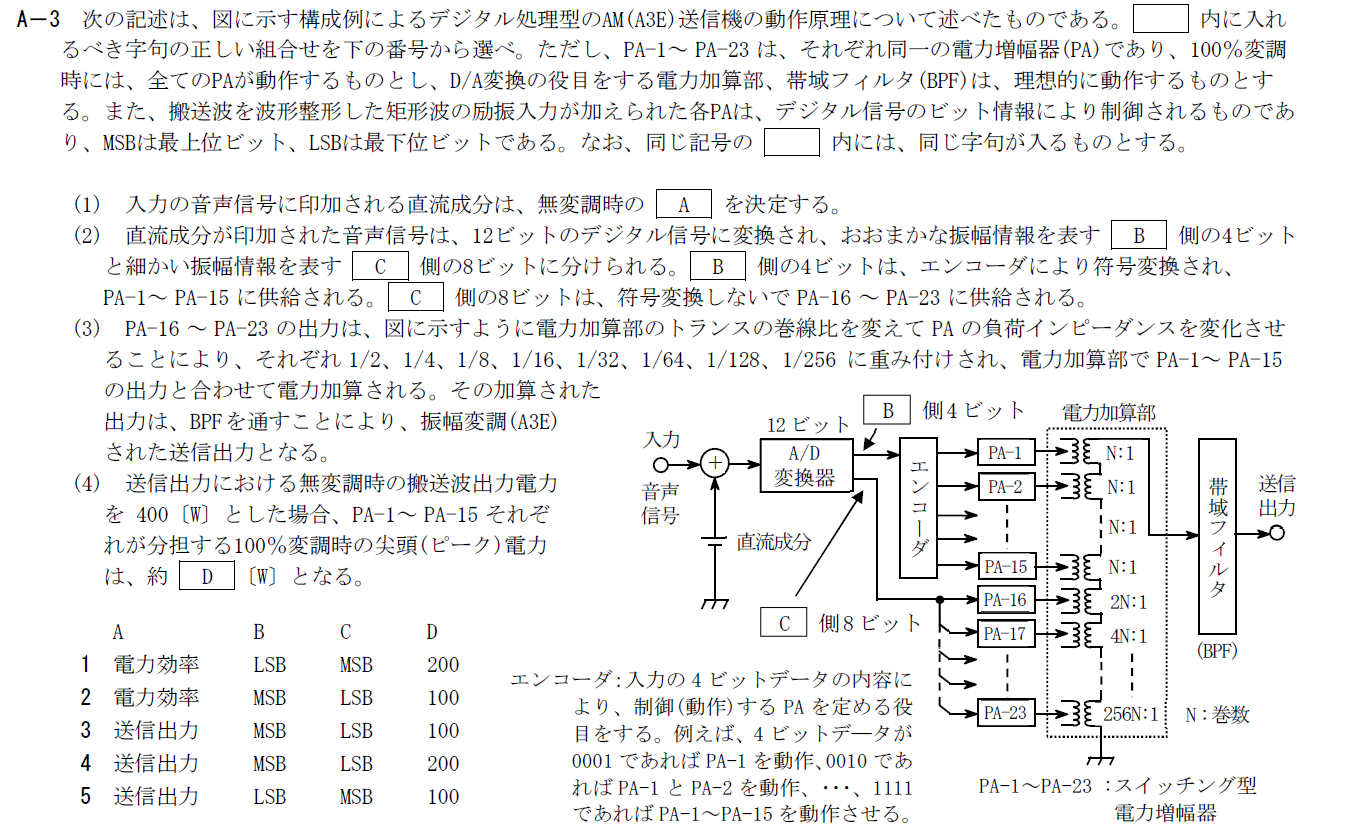

R.7.1 無線工学A A-3

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R7年1月 無線工学A A-3

デジタル処理型のAM送信機の原理に関する問題です。

この問題は同様の問題が令和4年7月2回目A-4で出題されています。

Dの計算問題だけ値が違います。

下記の記事をご参照ください。

ア

アイパターンの定義としては、クロック周波数に同期させて識別器直前のパルス波形を重ねてオシロスコープ上に描かせたものです。 この問題文では識別器直後となっているので誤っています。

- A:送信電力

- B:MSB

- C:LSB

D

尖頭電力は \[ 400 \times 4=1600\rm{[W]} \] これを重み1倍の15個のPAと合計1倍のPA16~23で16分割するのでそれぞれ$100\rm{[W]}$となります。

以上から答えは3です。

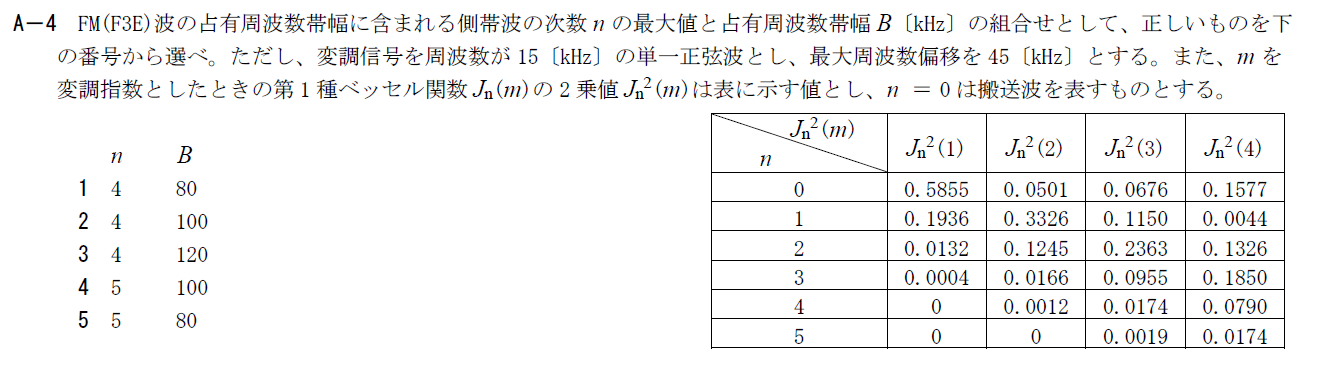

R.7.1 無線工学A A-4

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R7年1月 無線工学A A-4

FM波の占有周波数帯域幅に関する問題です。

この問題は同様の問題が令和5年1月1回目A-4で出題されています。

下記の記事をご参照ください。

まず変調指数を求めます。

\[ m=\frac{\Delta F}{f_p}=3 \]

搬送波と側他波帯の合計が0.99をこえる$n$を計算すると \[ J_0^2(3)+2\sum^3_{n=1}J_n^2(3) =0.9612 \\ J_0^2(3)+2\sum^4_{n=1}J_n^2(3) =0.9960 \] となるので$n=4$となります。

占有周波数帯域幅は$B=2\times 4 \times f_p=120\rm{[kHz]}$となります。

以上から答えは3です。

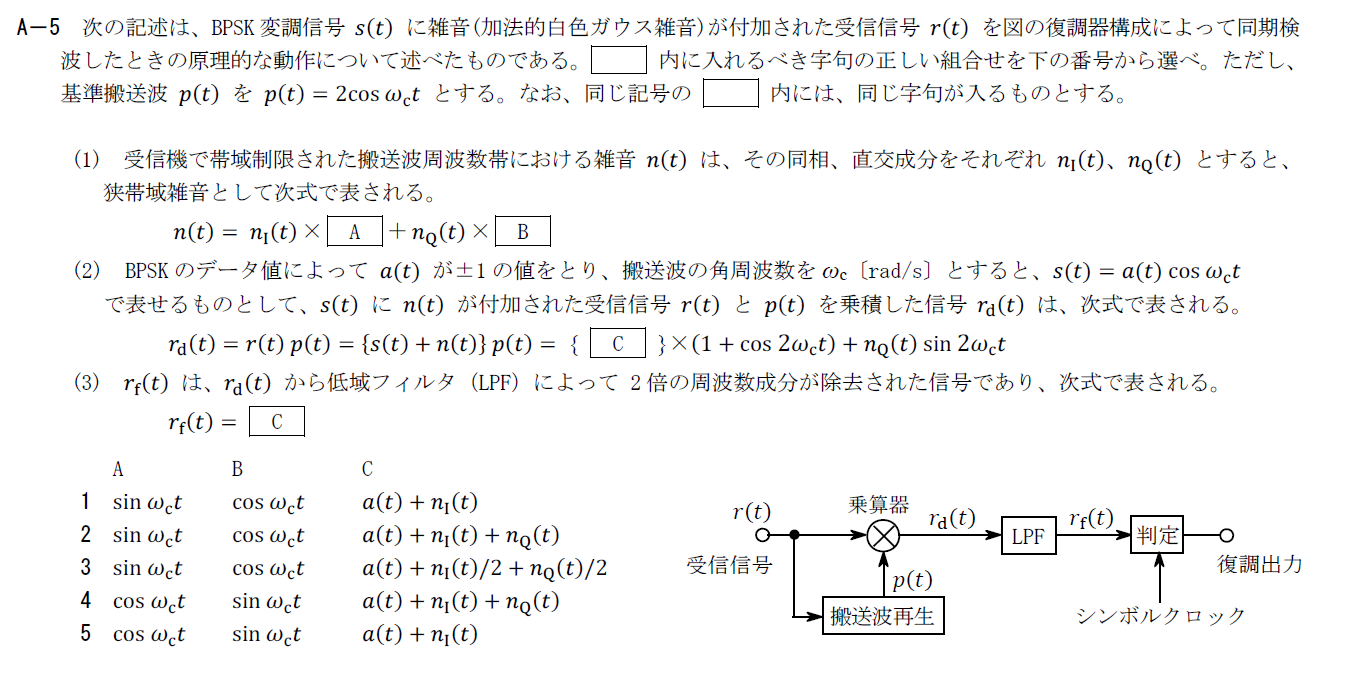

R.7.1 無線工学A A-5

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R7年1月 無線工学A A-5

BPSKの同期検波の原理に関する問題です。

この問題は全く同じ問題が令和4年1月2回目A-6や令和5年7月2回目A-6で出題されています。

下記の記事をご参照ください。

答えは

- A:$\cos \omega_ct$

- B:$\sin \omega_ct$

- C:$a(t)+n_I(t)$

で5です。

まとめ

今回は令和7年1月の無線工学Aの試験A-1~A-5の問題について解説しました。 無線工学Aでは最初の方の問題で地上系デジタル放送に関する問題がよく出ますが、最近はバリエーションが増えてきて見たことない問題が出ることが多い気がします。 難しいと感じたら後回しにして時間節約をする作戦もよいでしょう。

参考文献

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

上の難易度が高い人

コメント