令和5年1月の1陸技の試験1回目の無線工学BのA-6~10の問題について解説します。

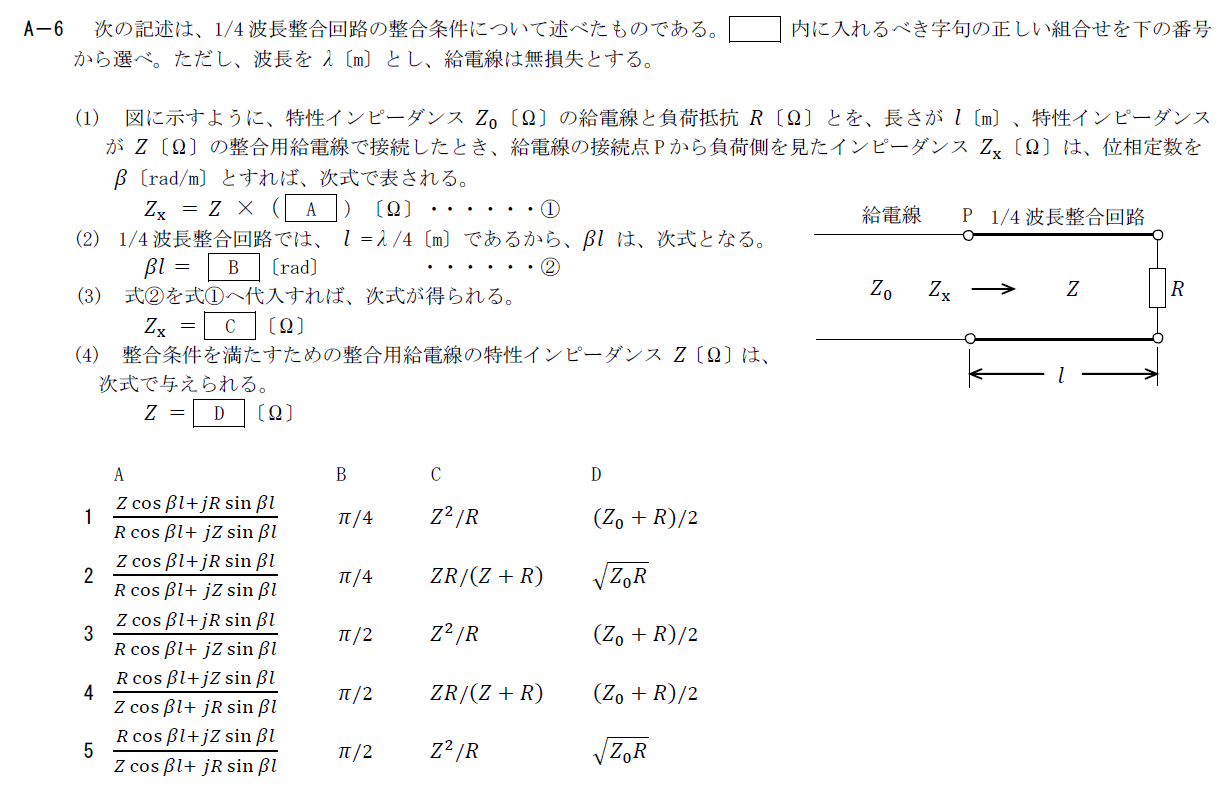

R.5.1 無線工学B(1回目) A-6

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月1回目 無線工学B A-6

1/4波長整合回路に関する問題です。

この問題は令和4年1月1回目のA-8と全く同じ問題です。

こちらの記事をご参照ください。

答えは5です。

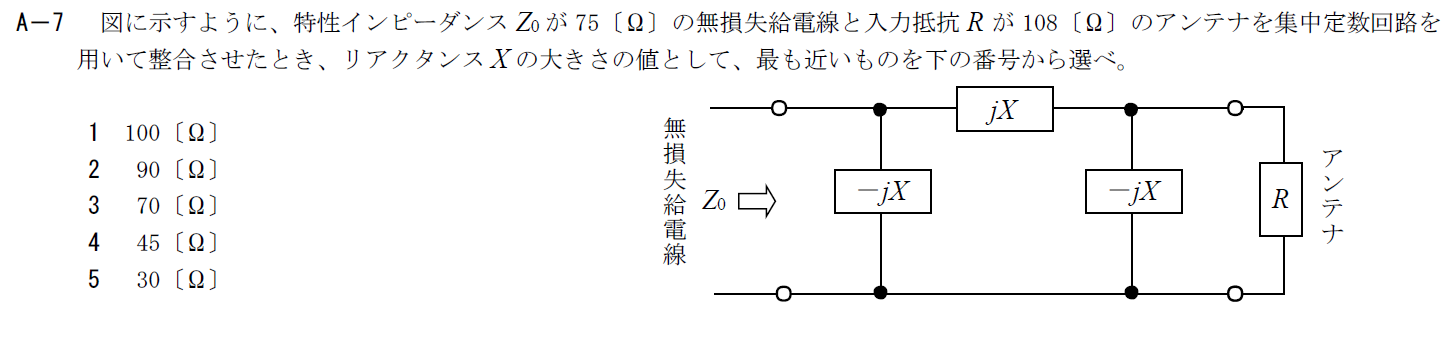

R.5.1 無線工学B(1回目) A-7

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月1回目 無線工学B A-7

π型整合回路に関する問題です。

値が違う同じ問題が令和3年7月2回目のA-7で出題されています。 計算方法は下記をご参照ください。

計算結果は \[ X=\sqrt{75\times 108}=90 \] となり、答えは2です。

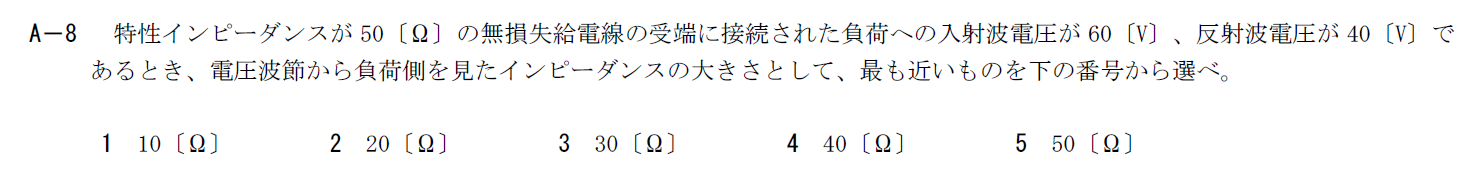

R.5.1 無線工学B(1回目) A-8

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月1回目 無線工学B A-8

入射波及び反射波電圧から負荷側の入力インピーダンスを計算する問題です。

まず、反射係数$\Gamma_V$を求めます。 \[ \Gamma_V=\frac{V_r}{V_f}=\frac{2}{3} \]

VSWRを$S_V$とすると \[ S_V=\frac{1+|\Gamma_V|}{1-|\Gamma_V|}=5 \] となります。

$S_V=\frac{Z_0}{R}$なので、 \[ R=\frac{Z_0}{5}=10 \] です。

以上から、答えは1です。

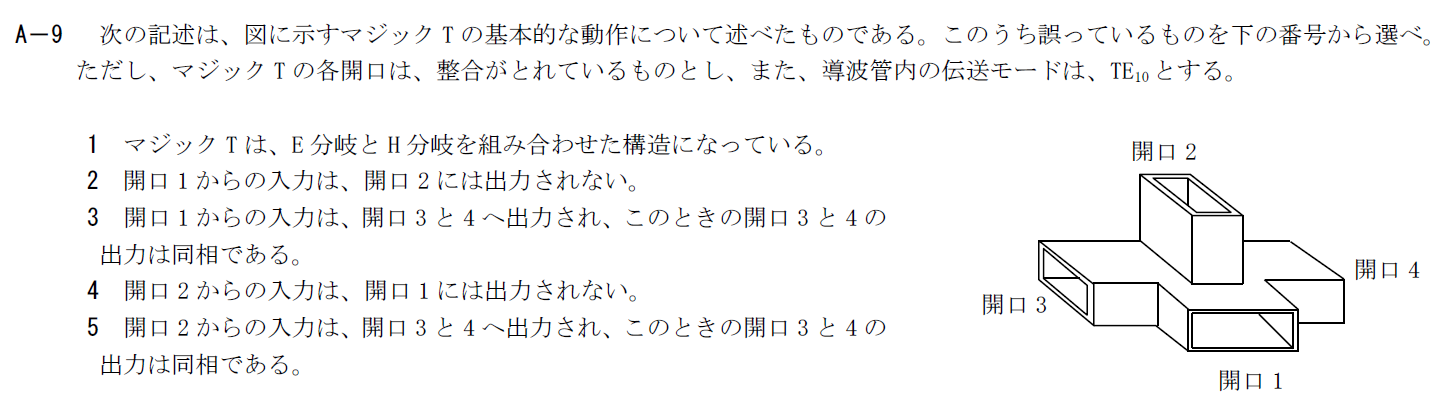

R.5.1 無線工学B(1回目) A-9

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月1回目 無線工学B A-9

マジックTと呼ばれる構造の導波管に関して、誤った選択肢を選ぶ問題です。

同様の問題が令和3年7月1回目のA-9で出題されています。 下記の記事も参考にしてください。

こちらの問題は誤っている箇所が少し違います。

誤っている選択肢は5です。

開口2からの入力は開口3と4から出力されるのは正しいですが、出力は同相ではなく逆相です。

以上から答えは5です。

R.5.1 無線工学B(1回目) A-10

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月1回目 無線工学B A-10

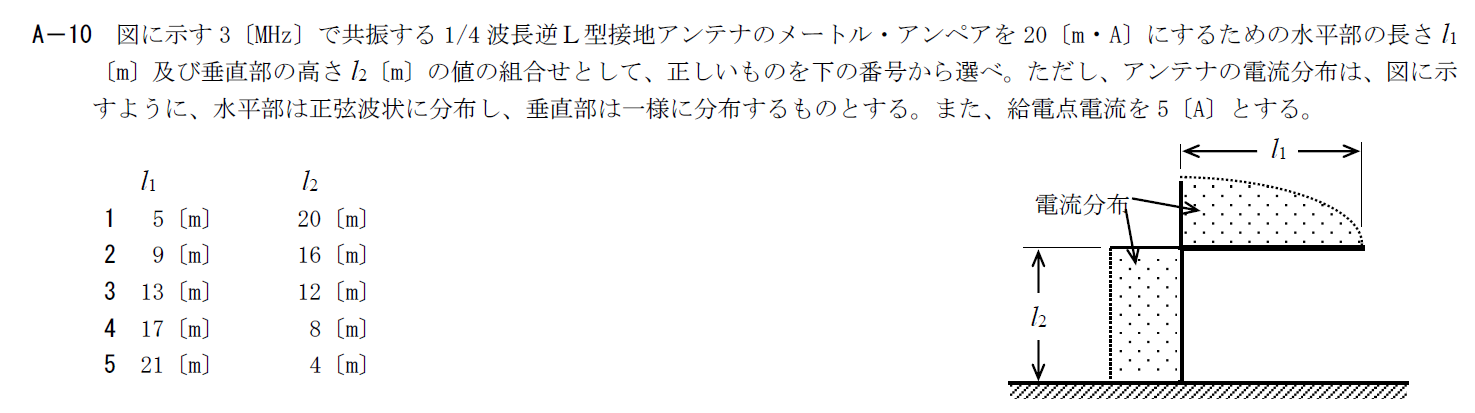

逆L型接地アンテナの水平部と垂直部の長さを計算する問題です。

まず、前提条件として、逆L型接地アンテナの長さは1/4波長なので$l_1+l_2=25$です。

逆L型接地アンテナの実効長には垂直部のみが寄与するので実効長$l_e$は$l_e=l_2$です。

メートル・アンテナは$20\rm{[m\cdot A]}$です。題意から給電点電流$I$は$5\rm{[A]}$なので \[ Il_e=20 \\ l_e=20/I=4 \] となります。

ここまでの結果から \[ l_1=21\rm{[m]}\\ l_2=l_e=4\rm{[m]} \] です。

以上から答えは5です。

まとめ

今回は令和5年1月の無線工学B(1回目)の試験A-6~A-10の問題について解説しました。 本サイトで過去に扱った問題の類題も多く出題されています。このことからも過去問演習が重要であることが分かるでしょう。 今年は過去問解説以外でも役立つコンテンツを作成したいと考えておりますので、ご活用いただければ幸いです。

参考文献

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

上の難易度が高い人

コメント