令和5年7月の1陸技の試験1回目の無線工学BのB-1~5の問題について解説します。

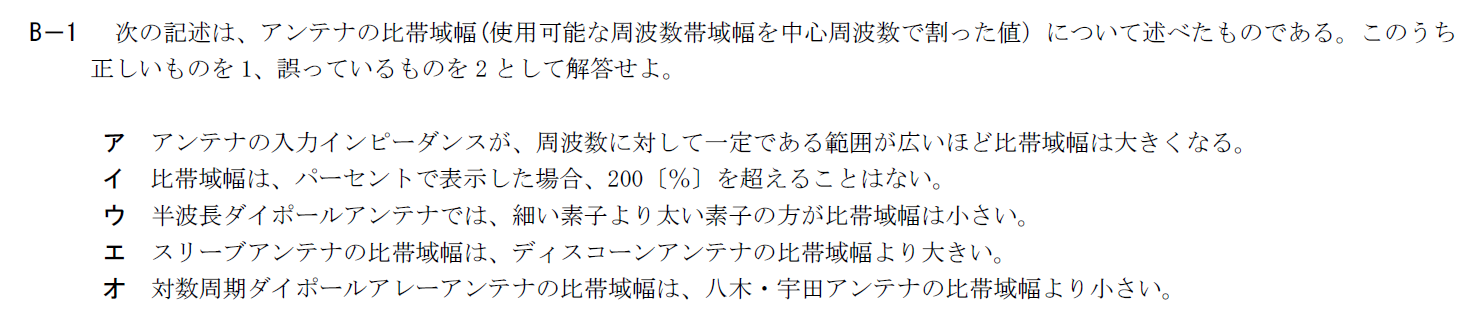

R.5.7 無線工学B(1回目) B-1

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月1回目 無線工学B B-1

アンテナの比帯域幅に関する問題です。

同様の問題が令和4年7月2回目A-2で出題されています。 下記の記事もご参照ください。

上記の問題では誤った選択肢を1つ選ぶ問題ですが、今回はB問題なのですべて見る必要があります。 それぞれ見ていきましょう。

ア

入力インピーダンスが周波数に対して一定である範囲が広いほど広い帯域が使用できることを意味します。

そのため、アは正しい記述で答えは1です。

イ

比帯域幅が200%を超えるということはアンテナの帯域がマイナスの周波数にめり込むことになります。

上記のようなアンテナは物理的にありえないので比帯域幅が200%を超えることはありません。 そのため、イは正しい記述で答えは1です。

ウ

半波長ダイポールアンテナでは素子が太いほうが比帯域幅は大きくなります。

この文は太いと細いの関係が逆なので誤りで答えは2です。

エ

ディスコーンアンテナはバイコニカルアンテナの片方の素子を円盤状にしてものです。 これは頂角を非常に広くとっていることと同義なので帯域幅は広くなります。

一方、スリーブアンテナの特性は半波長ダイポールアンテナとほぼ同じなので、ディスコーンアンテナほど帯域幅を広くとることができません。

そのため、エはスリーブアンテナとディスコーンアンテナの関係が逆転しているので誤りで、答えは2です。

オ

対数周期アンテナはアンテナの諸特性が周波数の対数に比例して周期的に繰り返すような構造のアンテナです。 これらのアンテナの入力インピーダンスは周波数に対して周期的に変化しますが、大きくはないため、広い帯域で使用することができます。

対数周期ダイポールアレーアンテナも対数周期アンテナの1種なので八木・宇田アンテナより広い比帯域幅を持ちます。

そのため、オはアンテナの関係が逆転しているので誤りで、答えは2です。

R.5.7 無線工学B(1回目) B-2

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月1回目 無線工学B B-2

平行二線式給電線とそれに接続された負荷のインピーダンスに関する問題です。

各選択肢を見る前に与えられた式から入力端から負荷側を見たインピーダンスを求めておきましょう。 \[ Z=V/I=\frac{V_r\cos \beta l+jZ_0I_r\sin \beta l}{I_r\cos \beta l+j(V_r/Z_0)\sin \beta l} \\ =Z_0\frac{Z_r\cos \beta l +jZ_0\sin \beta l}{Z_0\cos \beta l+jZ_r\sin \beta l} \\ =Z_0\frac{\cos \beta l+ j(Z_0/Z_r)\sin \beta l}{(Z_0/Z_r)\cos \beta l+j\sin \beta l} \]

ア

$l=\lambda/2$の時、$\beta l=\pi$となるので、$Z$の式に代入すると \[ Z=Z_r \] となります。

そのため、アの記述は正しく答えは1です。

イ

$l=\lambda/4$の時、$\beta l=\pi/2$となるので、$Z$の式に代入すると \[ Z=Z_0^2/Z_r \] となります。

そのため、イの記述は正しく答えは1です。

ウ

波長が$\lambda =30\rm{[m]}$なので、$l=\frac{5}{4}\lambda$です。 この時$\beta l=\frac{5}{2}\pi$で、$Z$の式に代入すると \[ Z=Z_0^2/Z_r \] となります。

そのため、ウの記述は誤りで答えは2です。

エ

$Z_r=\infty$を代入すると \[ Z=-jZ_0\frac{\cos \beta l}{\sin \beta l}=-jZ_0\cot \beta l \] です。

そのため、エの記述は正しく答えは1です。

オ

$Z_r=0$を代入すると \[ Z=jZ_0\frac{\sin \beta l}{\cos \beta l}=jZ_0\tan \beta l \] です。

そのため、オの記述は誤りで答えは2です。

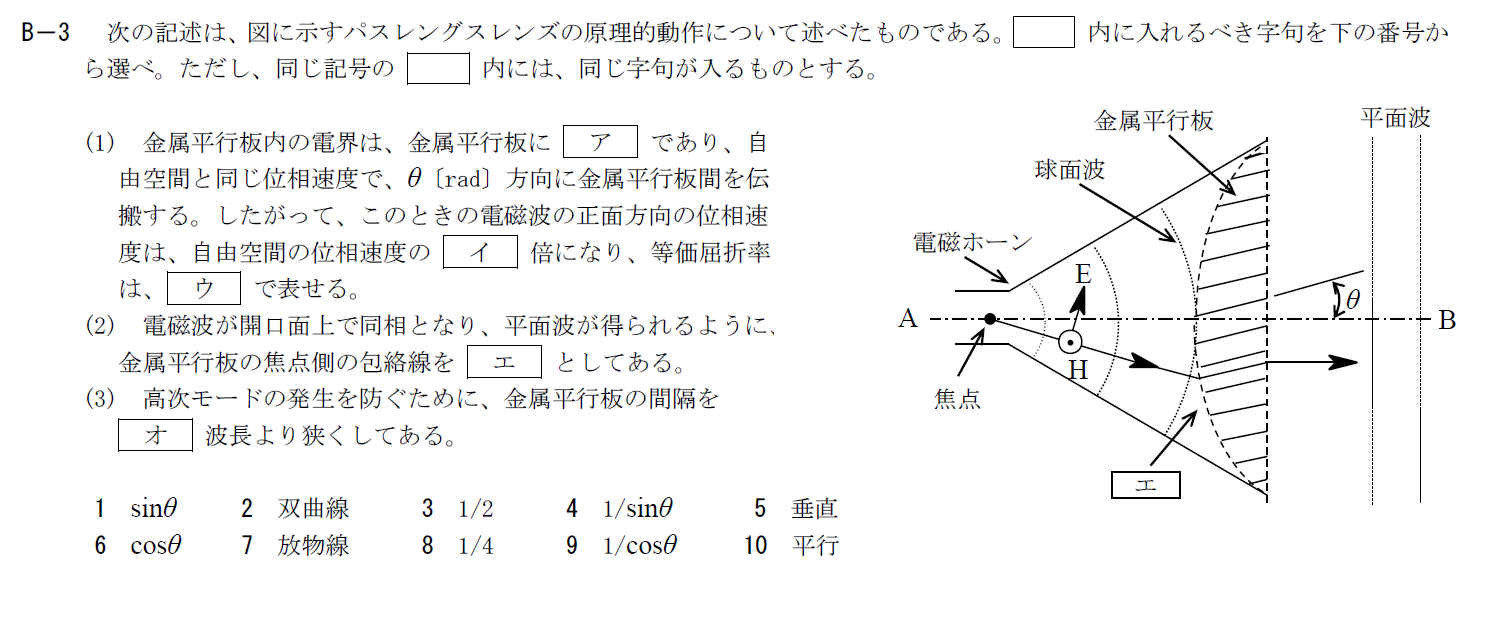

R.5.7 無線工学B(1回目) B-3

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月1回目 無線工学B B-3

パスレングスレンズの動作原理に関する問題です。

パスレングスレンズはあまり出題されていないタイプのアンテナです。 原理については問題文と一緒に見ていきましょう。

ア

図に書いてある通り、パスレングスレンズの金属平行板は磁界に対して平行に配置されています。

電界は磁界に対して垂直なので、金属平行板は電界に対して垂直です。

そのため、アには5.「垂直」が入ります。

イ、ウ

屈折率が$n$の物質内の位相速度$v_p$は \[ v_p=\frac{c}{n} \] となります。

パスレングスレンズの屈折率は \[ n=\frac{1}{\cos \theta} \] で表されます。

この屈折率を使って位相速度を表すと \[ v_p=c\cos \theta \] となります。

以上からイには6.「$\cos \theta$」、ウには9.「$1/\cos \theta$」が入ります。

エ

パスレングスレンズの金属平行板の焦点側の包絡線は双曲線になります。 これは凸レンズの光が集まる原理と同じです。

そのため、エには2.「双曲線」が入ります。

オ

一般に高次モードは1/2波長以上の間隔が開いたときに発生する時に発生します。

そのため、オには3.「1/2」が入ります。

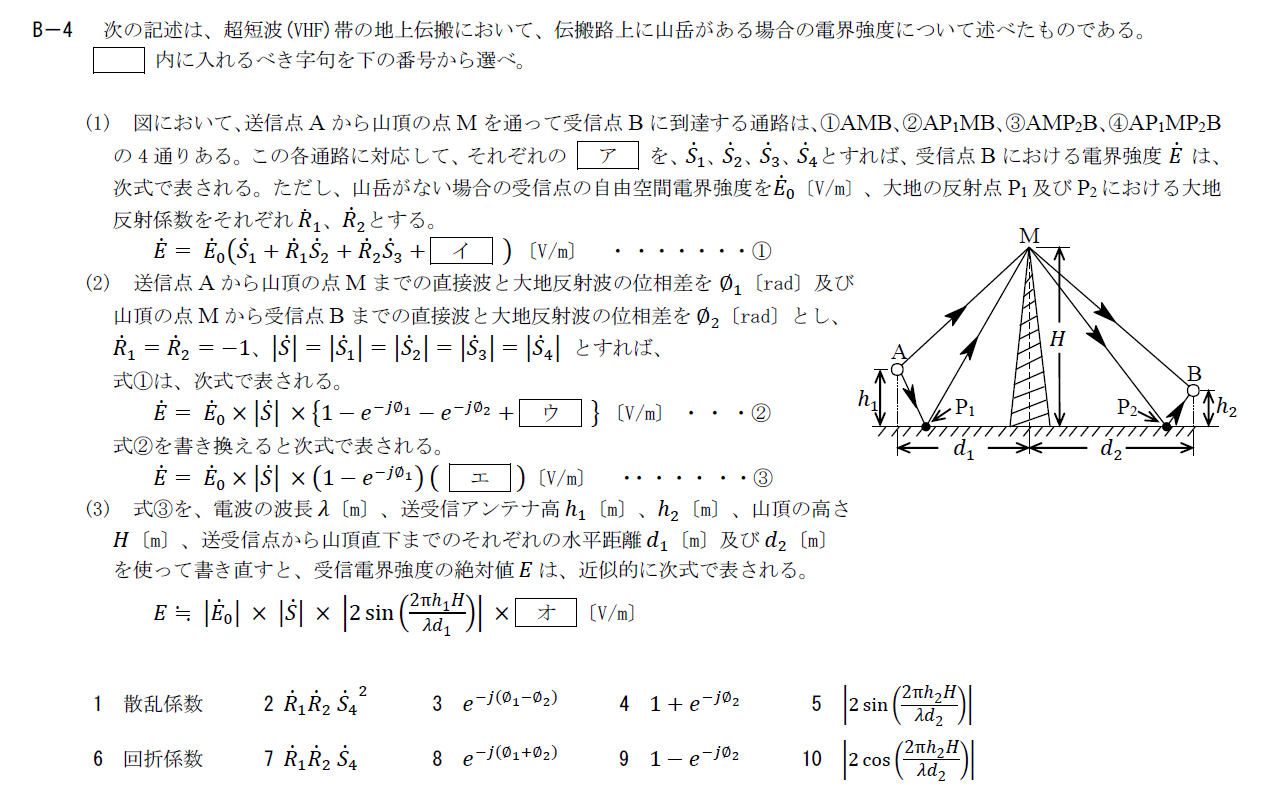

R.5.7 無線工学B(1回目) B-4

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月1回目 無線工学B B-4

伝搬経路上に山岳があるときの受信点の電界強度に関する問題です。

ア

それぞれの経路では点Mで電波が回折しています。

アには回折によって受信点に向かう分を表す係数が入るので、6.「回折係数」が入ります。

イ

①式の各項は4つの経路それぞれを表しています。 各項がそれぞれ問題文中の経路①~④に相当します。

空欄イは④$AP_1MP_2B$の経路に相当するのでこの経路を通ったときの電界強度は \[ E_0\dot{R_1}\dot{R_2}\dot{S_4} \] となります。

式①では$E_0$でくくられているので、イには7.「$\dot{R_1}\dot{R_2}\dot{S_4}$」が入ります。

ウ

経路④では2回反射するので位相は$P_1,P_2$で変化する分の和だけ変化することになります。

そのため、ウには8.「$e^{-j(\phi_1+\phi_2)}$」が入ります。

エ

②式を変形すると \[ \dot{E}=\dot{E_0}|\dot{S}|(1-e^{-j\phi_1})(1-e^{-j\phi_2}) \] となります。

そのため、エには9.「$1-e^{-j\phi_2}$」が入ります。

オ

エの部分の式を変形すると \[ 1-e^{-j\phi_2}=e^{-j\phi_2/2}(e^{j\phi_2/2}-e^{-j\phi_2/2}) \\ =je^{-j\phi_2/2}2\sin (\phi_2/2) \] となります。

絶対値を取れば$|2\sin (\phi_2/2)|$となるので、この時点でオに入る言葉は決まります。 オは5.「$\sin \left(\frac{2\pi h_2H}{\lambda d_2}\right)$」です。

(3)では詳細に触れず$\phi_1,\phi_2$の形を明記しています。

これは図の左右それぞれで、直接波と大地反射波の干渉を考えていることに相当します。 空欄オについては点Mから点Bに到達する直接波と大地反射波を考えていることになります。

具体的な計算については令和4年1月1回目A-14の解説で解説しています。 下記の記事をご参照ください。

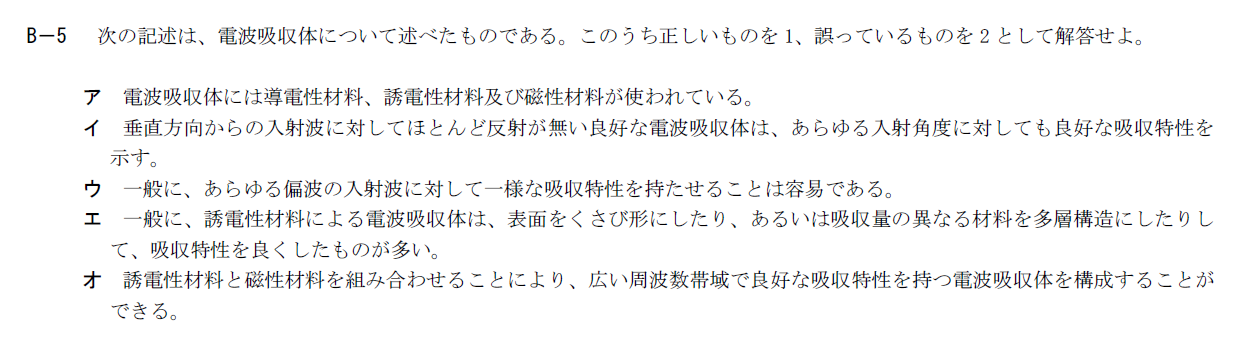

R.5.7 無線工学B(1回目) B-5

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月1回目 無線工学B B-5

電波吸収体に関する正誤問題です。

ア

記述の通り、電波吸収体には導電性材料、誘電性材料及び磁性材料が使われます。

これらは実現したい吸収帯域などによって使い分けられます。 ここでいう導線性材料は電気抵抗によって熱として電波を吸収する材料です。

アの記述は正しいので答えは1です。

イ

垂直方向での特性がよかったとしても、必ずしもすべての入射角に対して良好な特性であるとは限りません。

そのため、イの記述は誤りで答えは2です。

ウ

電波吸収体の特性は偏波を含む周波数や厚みなど様々な変数によって変化します。 調整するパラメータが多く目的の特性を出すのは大変難しいです。

そのため、ウは誤りで答えは2です。

エ

誘電性材料の電波吸収体は形状を工夫したり、材料を積層したりすることによって吸収特性をよくして使用されます。

エは正しい記述なので答えは1です。

オ

磁性材料の方が誘電体材料より使用周波数が低いなど特性の違いがあるので、誘電体材料や磁性材料を組み合わせることにより良好な特性を得られます。

そのため、オは正しい記述で答えは1です。

まとめ

今回は令和5年7月の無線工学B(1回目)の試験B-1~B-5の問題について解説しました。 あまり見ない問題が多い印象でした。対策が薄くなりがちな知識問題もあるので、もし分からなければ回答欄だけ埋めて余った時間でしっかり考えながら解くことも考えておきましょう。

参考文献

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

上の難易度が高い人

コメント