令和5年1月の1陸技の試験1回目の無線工学AのA-6~10の問題について解説します。

R.5.1 無線工学A(1回目) A-11

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月1回目 無線工学A A-11

ドプラVOR(DVOR)に関する問題です。

この問題は令和3年7月2回目A-13で類題が出題されています。 問題文は全く同じでC以外は空欄の位置が違います。

下記の記事もご参照ください。

A

ドプラ効果により、飛行機から見ると、周回アンテナの回転速度分で周回アンテナから発射される電波が変調されます。

周回アンテナの回転速度を1秒分に直せば変調される周波数が分かるので \[ 1800/60=30\rm{[Hz]} \] で周波数変調されることになります。

そのため、Aは「30[Hz]」です。

B

DVORとCVORの最大周波数偏移$f_D$が等しくなるように直径を計算してみましょう。 ドップラシフトは$\frac{v}{\lambda}$です。 $v$は移動体の速度、$\lambda$は波長です。 DVORではサイドバンドアンテナが$v=2\pi rf$で移動します。 \[ f_D=v/\lambda =\frac{2\pi rf}{\lambda} \] です。

これがCVORの480[Hz]と等しくなるので \[ \frac{2\pi rf}{\lambda}=480 \\ 2r=\frac{480}{\pi \times 30}=5.09\lambda \] となります。

そのため、Bには「5」が入ります。

C

CVORでは基準位相信号が周波数変調、可変位相信号が振幅変調です。 これらの信号の関係がDVORと逆なので回転方向は逆方向になります。

そのため、Cには「逆方向」が入ります。

以上から答えは1です。

R.5.1 無線工学A(1回目) A-12

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月1回目 無線工学A A-12

レーダーに使用されるパルス圧縮技術に関する問題です。

この問題は令和4年1月2回目A-11で全く同じ問題が出題されています。

下記の記事をご参照ください。

答えは4です。

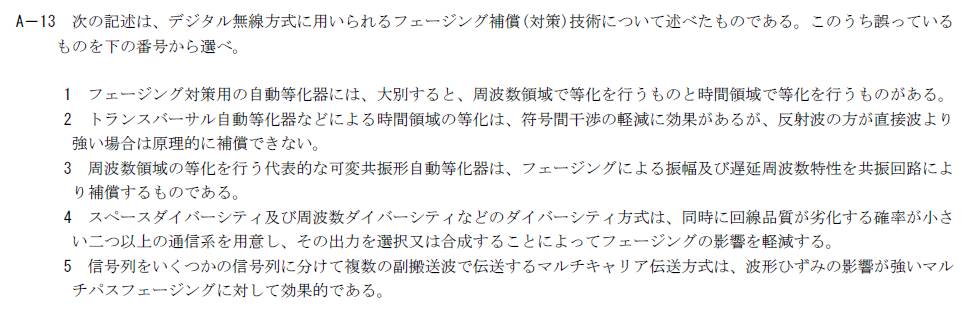

R.5.1 無線工学A(1回目) A-13

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月1回目 無線工学A A-13

デジタル無線方式のフェージング補償技術に関して誤った選択肢を選ぶ問題です。

この問題は令和3年7月1回目A-17でほぼ同じ問題が出題されています。

問題文がほぼ同じで誤っている部分が違います。 下記の記事も参考にしてください。

誤った選択肢は2です

時間領域の等化は反射波が直接波より大きくても補償できます。

以上から答えは2です。

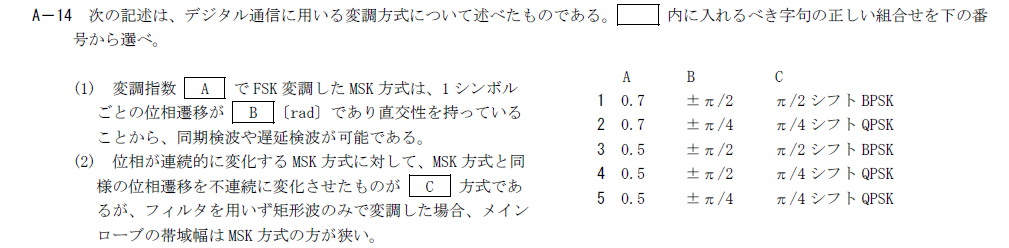

R.5.1 無線工学A(1回目) A-14

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月1回目 無線工学A A-14

デジタル変調に関する問題です。

A

MSKは変調指数0.5のFSKのことです。

そのため、Aには「0.5」が入ります。

B

MSKでは2値間の位相差が$\pi$となります。 そのため、基準の位相に対して、シンボルごとに$\pm \pi /2$の位相遷移があることになります。

このことからBには「$\pm \pi /2$」が入ります。

C

(2)の記述からCにはMSKと同様の位相遷移をさせることになるのでBPSKの一種が入ることが分かります。

Cの選択肢には$\pi/2$シフトBPSKと$\pi/4$シフトQPSKしかないので、Cには「$\pi/2$シフトBPSK」が入ります。

以上から答えは3です。

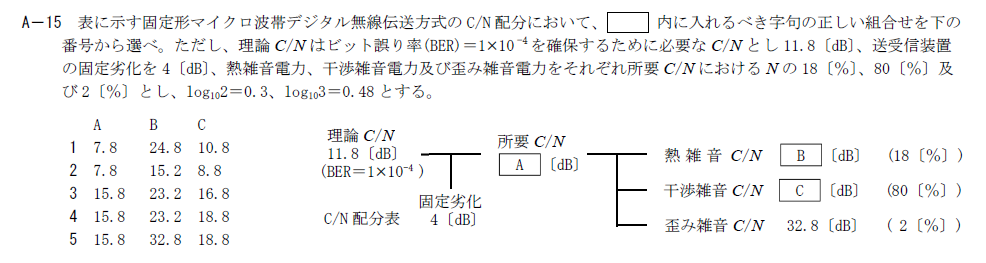

R.5.1 無線工学A(1回目) A-15

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月1回目 無線工学A A-15

固定形マイクロ波帯デジタル無線伝送方式のC/N配分に関する問題です。

左から順番にたどっていくように計算するのがよいでしょう。

A

理論C/Nが11.8[dB]なので所要C/Nは理論値より固定劣化分4[dB]高くなるはずです。

そのため、Aには15.8が入ります。

B

熱雑音C/Nは18%をdBに直した分所要C/Nより高くなります。

18%をdBに直すと \[ 10\log \frac{18}{100}=10(0.3+0.96-2)=-7.4\rm{[dB]} \] となります。

そのため、Bは$15.8-\{ -7.4\} =23.2\rm{[dB]}$となります。

C

干渉雑音も熱雑音と同様に考えて \[ 10\log \frac{80}{100}=10(0.9-1)=-1\rm{[dB]} \]

そのため、Cは$15.8-\{ -1\} =16.8\rm{[dB]}$となります。

以上から答えは3です。

まとめ

今回は令和5年1月の無線工学A(1回目)の試験A-11~A-15の問題について解説しました。 すこし見慣れない問題も出題されていますが、そのような問題はたいてい問題文をよく読めば何とかなります。 見慣れない問題でもしっかり問題文をよく読んで問題を解きましょう。

参考文献

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

上の難易度が高い人

コメント