令和6年1月の1陸技の無線工学AのA-16~20の問題について解説します。

R.6.1 無線工学A A-16

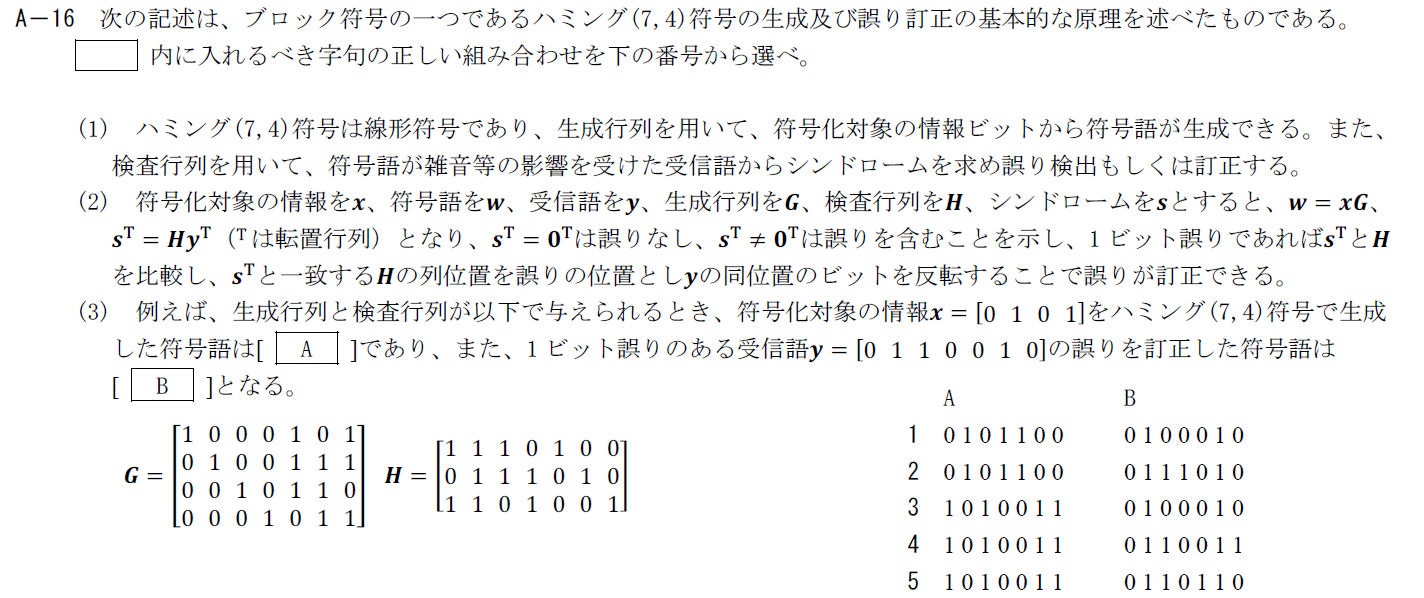

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学A A-16

ハミング符号の誤り訂正に関する問題です。

原理に関する問題と書かれていますが、実質的には計算問題です。

A

まず、符号後$\mathbf{w}$は問題文で与えられた通り、 \[ \mathbf{w}=\mathbf{xG} \] なので、計算すると \[ \mathbf{w}= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ \end{pmatrix} \\ =\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \] となります。

そのためAには \[ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \] が入ります。

B

Bでは実際の受信後の誤りを訂正します。

問題文から$\mathbf{G}$の右側3列と$\mathbf{s^T}$が一致する行番号が誤りの位置です。 このビットを反転させることで誤りを訂正できます。

\[ \mathbf{s^T}=\mathbf{Hy^T} \\ =\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \end{pmatrix} \\ =\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ \end{pmatrix} \] この結果から誤りがあるのは4bit目となります。

そのため、Bには \[ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \end{pmatrix} \] が入ります。

以上から答えは2です。

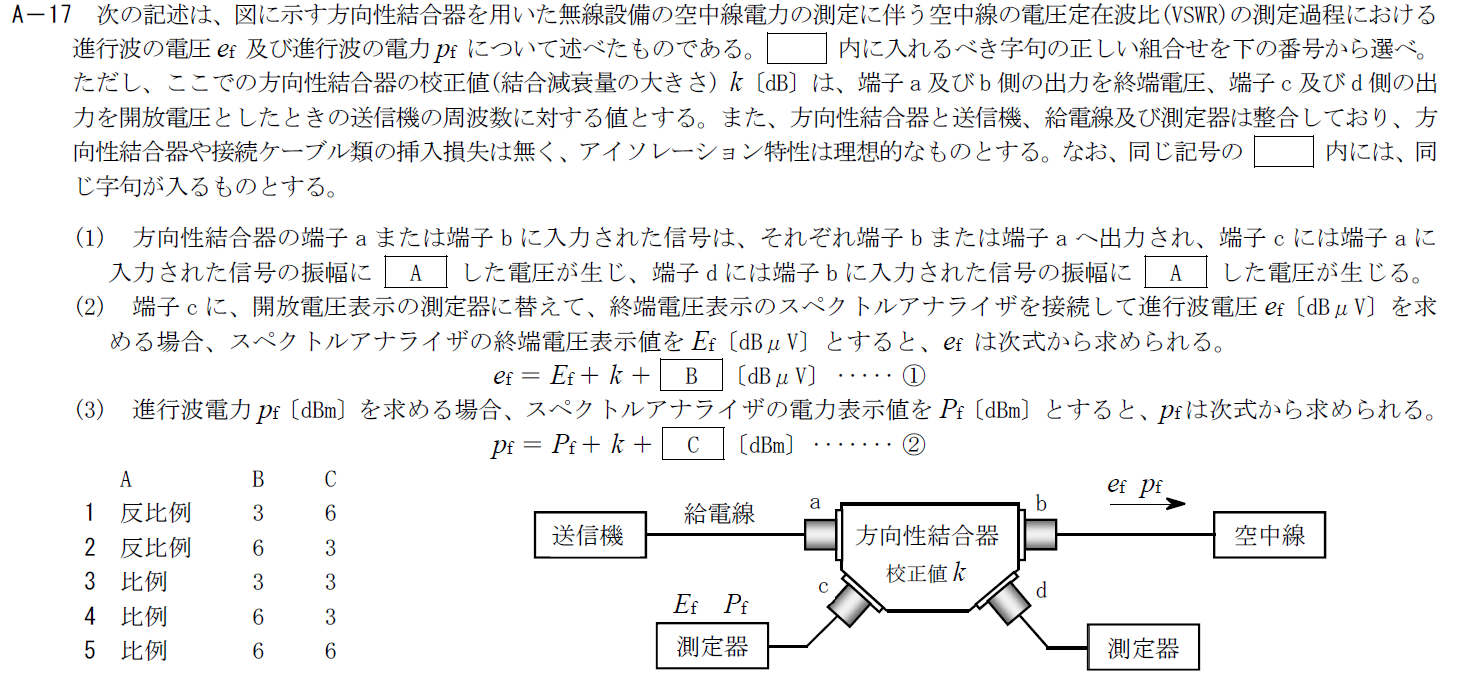

R.6.1 無線工学A A-17

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学A A-17

方向性結合器を使った時の進行波の電圧や電力に関する問題です。

この問題は全く同じ問題が令和4年1月2回目A-20で出題されています。

下記の記事をご参照ください。

空欄は

- A:比例

- B:6

- C:6

で、答えは5です。

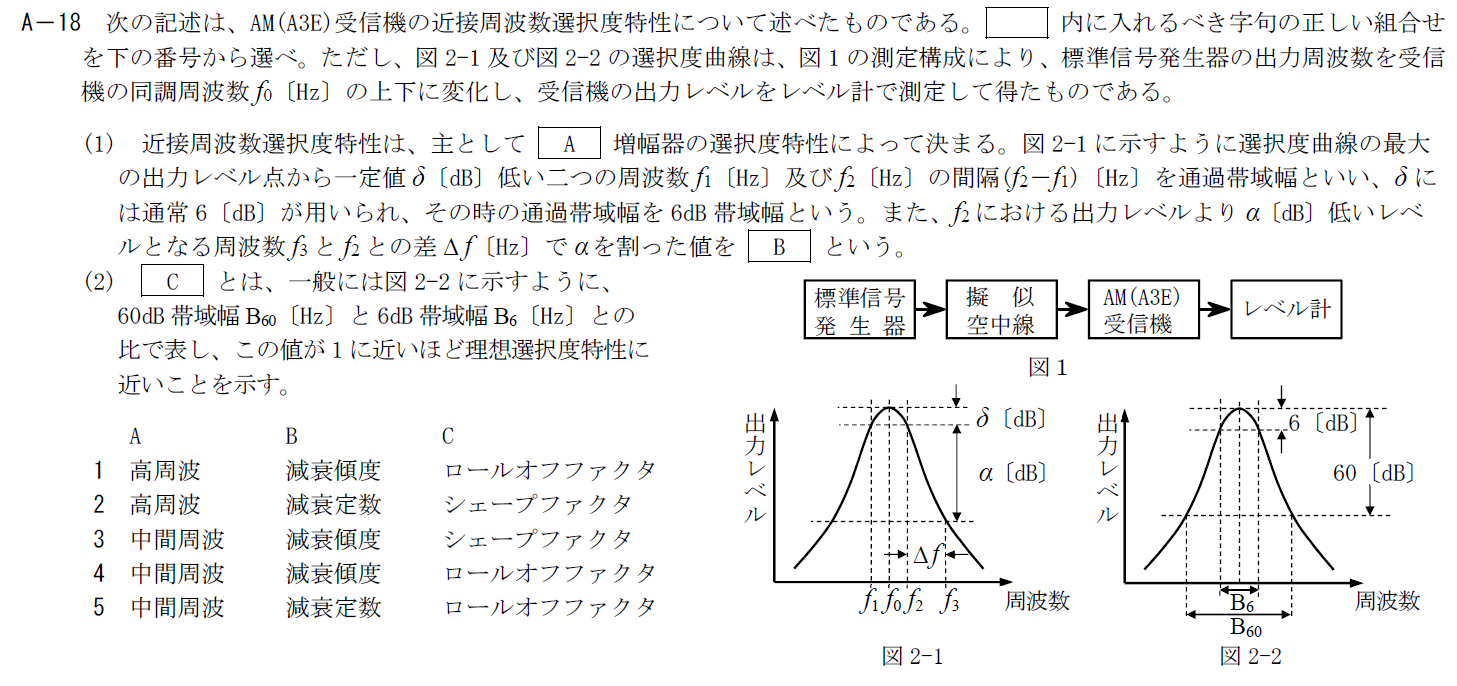

R.6.1 無線工学A A-18

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学A A-18

AM受信機の近接周波数選択度特性に関する問題です。

この問題は全く同じ問題が令和4年1月2回目A-17で出題されています。

下記の記事をご参照ください。

空欄は

- A:中間周波

- B:減衰傾度

- C:シェープファクタ

で、答えは3です。

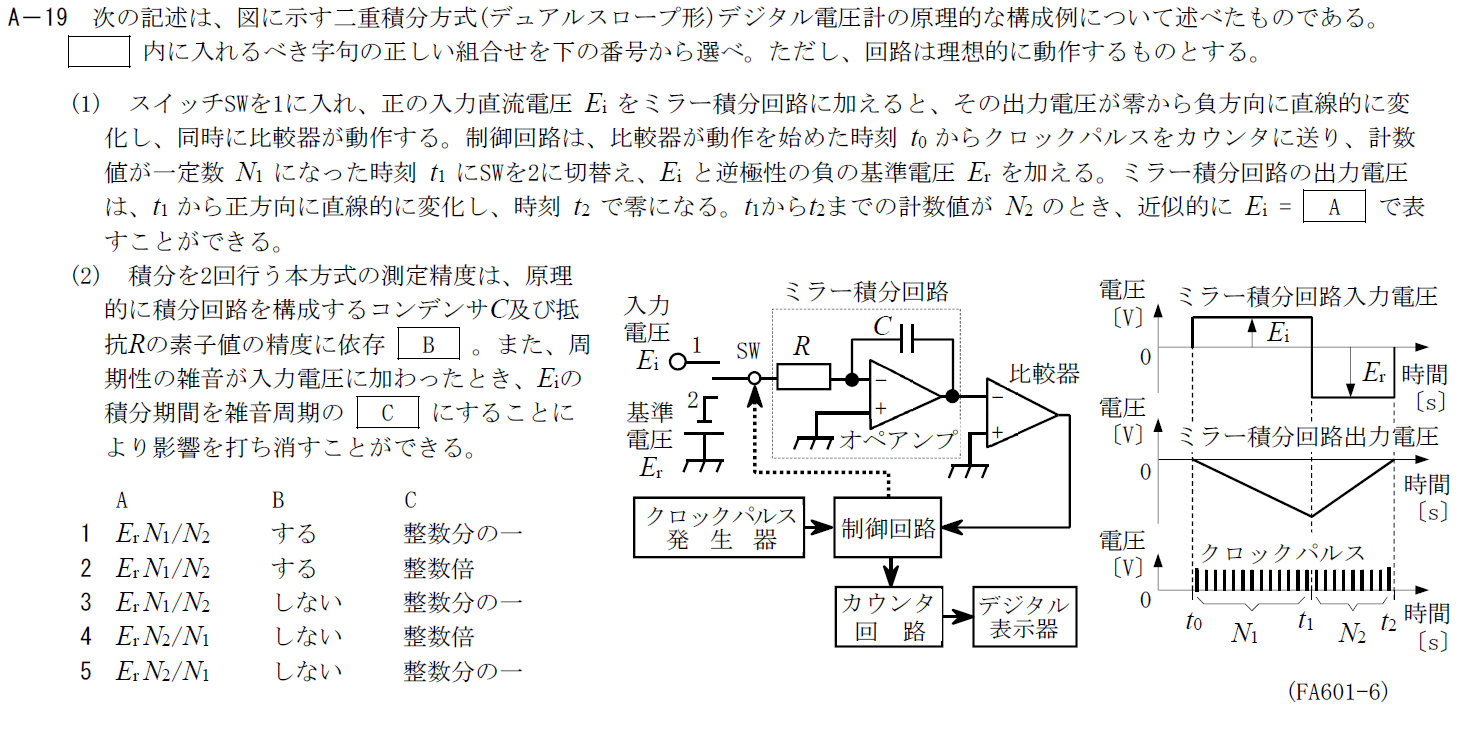

R.6.1 無線工学A A-19

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学A A-19

二重積分方式のA-D変換の原理に関する問題です。

この問題は全く同じ問題が令和3年7月1回目A-18で出題されています。

下記の記事をご参照ください。

空欄は

- A:$E_rN_2/N_1$

- B:しない

- C:整数倍

で、答えは4です。

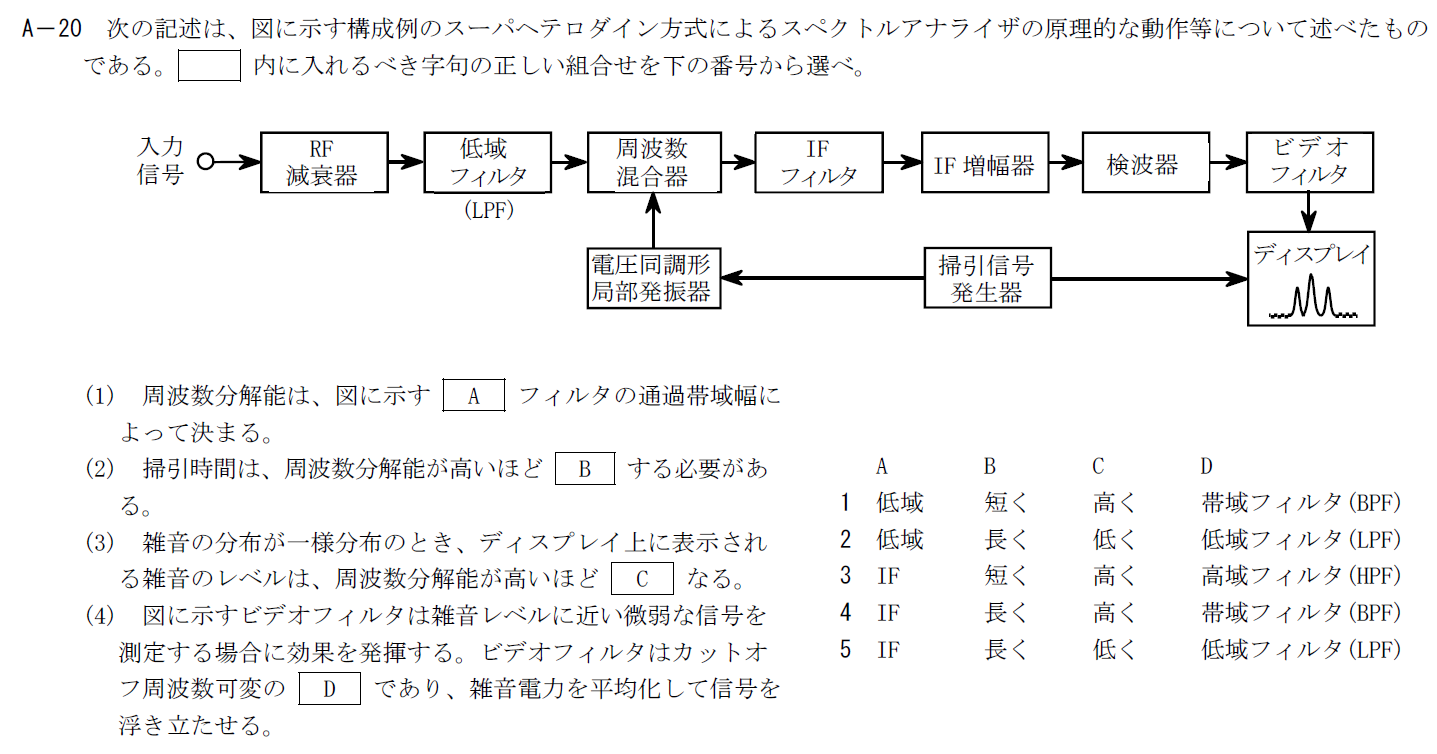

R.6.1 無線工学A A-20

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学A A-20

アナログのスペクトルアナライザの原理に関する問題です。

この問題は全く同じ問題が令和5年1月1回目A-20で出題されています。

下記の記事をご参照ください。

空欄は

- A:IF

- B:長く

- C:低く

- D:低域フィルタ(LPF)

で、答えは5です。

まとめ

今回は令和6年1月の無線工学Aの試験A-16~A-20の問題について解説しました。 今回の問題はほとんどが過去問で出題された問題でした。 このように一陸技は過去問が多く出題されることも多いので試験まで時間がない時は過去問を解くだけでも有効なこともあります。 本質的な理解と過去問演習の両方でしっかり対策していきましょう。

参考文献

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

上の難易度が高い人

コメント