令和6年1月の一陸技の試験の無線工学BのA-11~15の問題について解説します。

R.6.1 無線工学B A-11

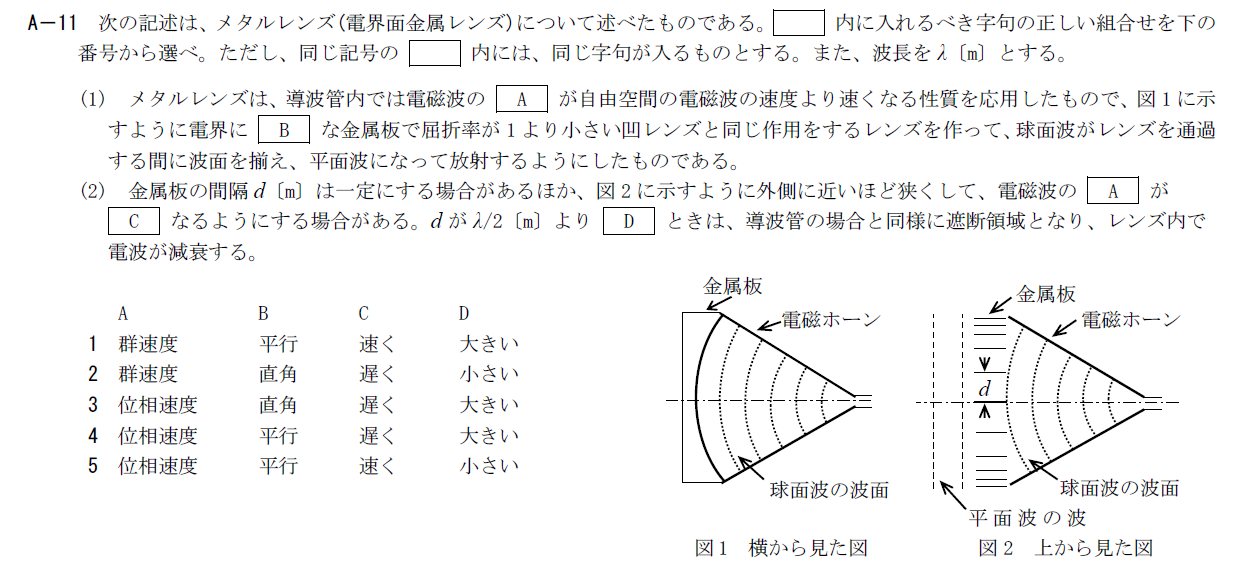

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学B A-11

メタルレンズに関する問題です。

似たレンズアンテナに関する問題としてパスレングスレンズや誘電体レンズに関する問題は過去に出題されています。

令和5年7月1回目B-3

令和3年7月1回目A-10

A

導波管内の電磁波は自由空間より位相速度が速くなります。

そのため、Aには「位相速度」が入ります。

B

メタルレンズでは電界に平行な金属板を配置して凹レンズと同じ作用をさせます。

そのため、Bには「平行」が入ります。

C

外側に近いほど伝搬距離が長いので位相速度が速くなるようにすることでアンテナからは平面波が送信されるようにします。

そのため、Cには「速く」が入ります。

D

$d$が$\lambda /2\rm{[m]}$より小さいと電波が遮へいされてしまいます。

そのため、Dには「小さい」が入ります。

以上から答えは5です。

R.6.1 無線工学B A-12

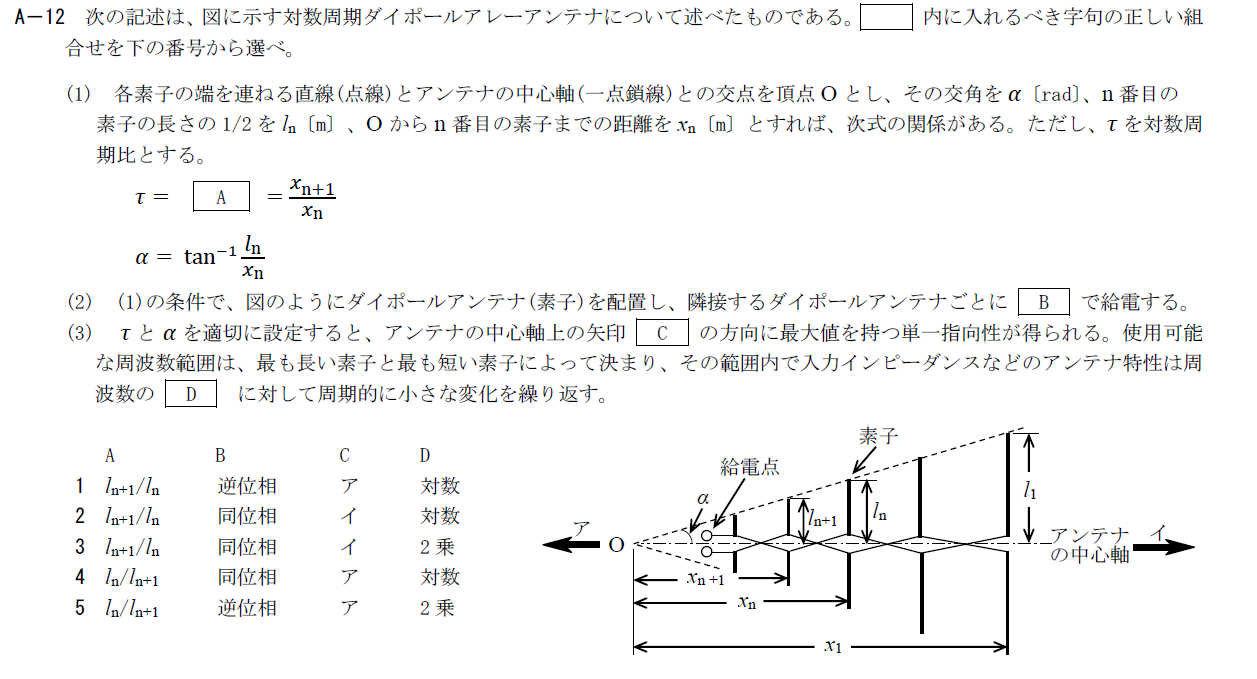

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学B A-12

対数周期ダイポールアレイアンテナ(ログペリ)に関する問題です。

全く同じ問題が令和4年1月2回目A-11で出題されています。

下記の記事をご参照ください。

答えは

- A:$l_{n+1}/l_n$

- B:逆位相

- C:ア

- D:対数

で1です。

R.6.1 無線工学B A-13

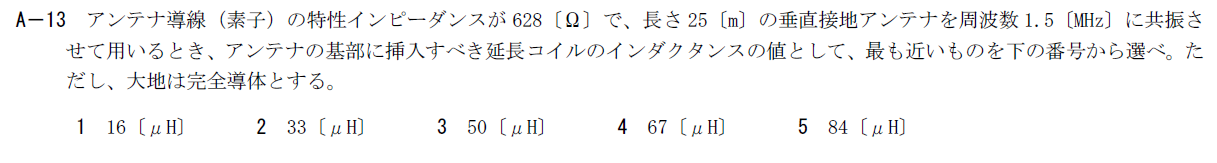

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学B A-13

アンテナの延長コイルに関する問題です。

この問題は同様の問題が令和4年7月2回目A-10で出題されています。

計算方法については下記の記事をご参照ください。

波長は \[ \lambda =200\rm{[m]} \] です。

ここからインピーダンスを求めると \[ Z_l = -jZ_0\cot \frac{2\pi}{\lambda}l \\ =-j628 \cot \frac{\pi}{4} \\ =-j628 \] となります。

一方でインダクタンスのインピーダンスは$j2\pi fL$なので、 \[ 2\pi fL=628 \\ L=\frac{628}{2\pi \times 1.5 \times 10^6}=66.6 \times 10^{-6}\rm{[H]} \\ \simeq 67\rm{[\mu H]} \] となります。

以上から答えは4です。

R.6.1 無線工学B A-14

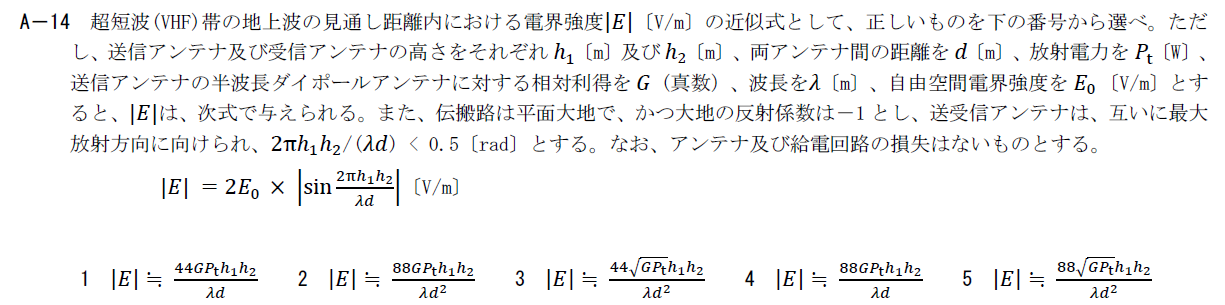

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学B A-14

見通し距離内における電界強度を計算する問題です。

この問題の計算方法は令和3年7月2回目A-16が参考になります。

下記の記事もご参照ください。

半波長ダイポールから距離$d$離れた地点の電界強度は \[ |E_d|=\frac{7\sqrt{P}}{d} \] で、考えるアンテナの相対利得は$G$なので、この時の電界強度$E_0$は \[ E_0=\frac{7\sqrt{GP_t}}{d} \] です。

与えられた式で$2\pi h_1h_2/(\lambda d)< 0.5$で非常に小さいので \[ \sin \frac{2\pi h_1h_2}{\lambda d} \simeq \frac{2\pi h_1h_2}{\lambda d} \] という近似が成り立ちます。

そのため、ここまでの内容を与えられた式に代入すると \[ |E|=2\times \frac{7\sqrt{GP_t}}{d} \times \frac{2\pi h_1h_2}{\lambda d} \\ =\frac{88\sqrt{GP_t}h_1h_2}{\lambda d} \] となります。

以上から答えは5です。

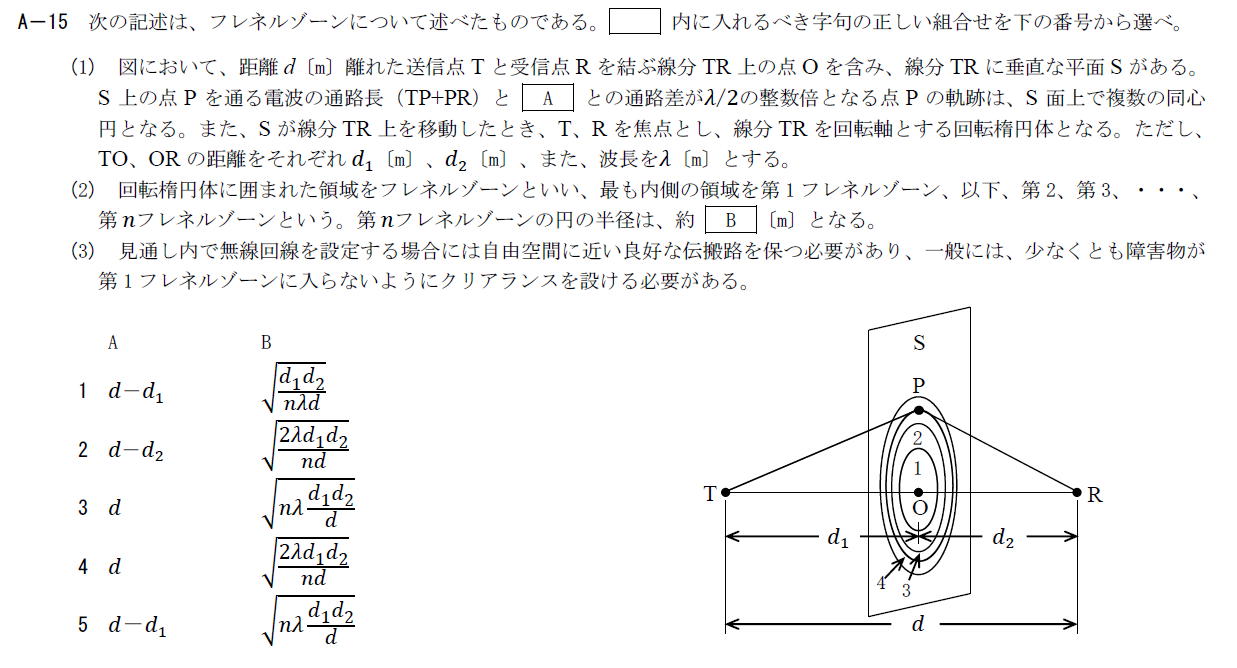

R.6.1 無線工学B A-15

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学B A-15

フレネルゾーンに関する問題です。

この問題は全く同じ問題が令和4年1月1回目A-15で出題されています。

下記の記事をご参照ください。

答えは

- A:$d$

- B:$\sqrt{n\lambda \frac{d_1d_2}{d}}$

で3です。

まとめ

今回は令和6年1月の無線工学Bの試験A-11~A-15の問題について解説しました。 過去問に類似した計算問題が多く出題されていました。 特に電界強度などは公式を覚えていないと解くがの難しい問題です。暗記も含めて対策するのがよいでしょう。

参考文献

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

上の難易度が高い人

コメント