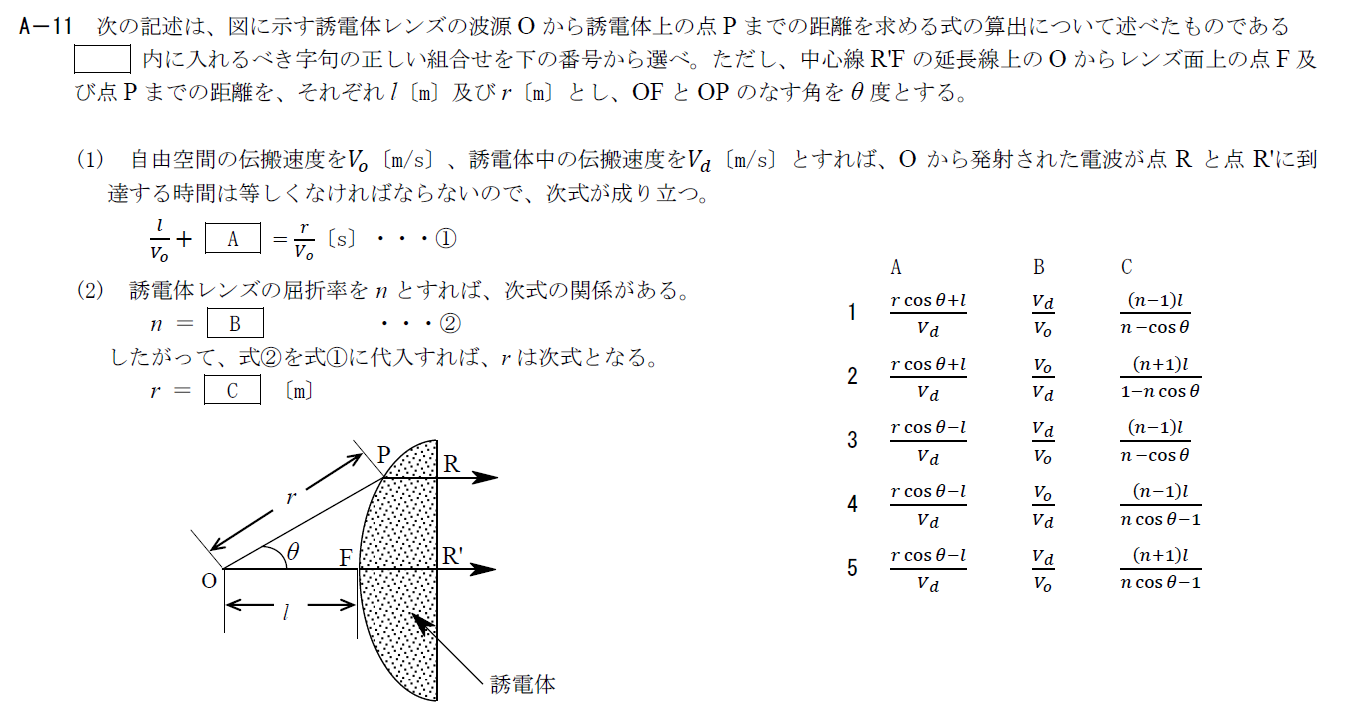

R.4.7 無線工学B(1回目) A-11

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学B A-11

A

線分PR分の距離は2つの経路で共通となるので考える必要はありません。 直線OR’に点Pからおろした垂線と直線OR’との交点P’とします。 式①は三角形OPP’を考えた等式です。 式①の右辺は点Oから自由空間を通って点Pまで電波が到達する時間です。 左辺は点Oから点P’に到達する時間を表すので三角形OPP’を考えれば、 \[ \rm{(左辺)}=\frac{l}{V_o}+\frac{r\cos \theta -l}{V_d} \] となります。 そのため、Aには「$\frac{r\cos \theta -l}{V_d}$」が入ります。B

屈折率の定義は真空中の電波の速度を媒質中の電波の速度で割った値なので \[ n=\frac{V_o}{V_d} \] となります。 そのため、Bには「$\frac{V_o}{V_d}$」が入ります。C

式①を$r$について解くと \[ r=l\frac{\frac{1}{V_o}-\frac{1}{V_d}}{\frac{1}{V_o}-\frac{\cos \theta}{V_d}} \\ =l\frac{1-\frac{V_o}{V_d}}{1-\frac{V_o}{V_d}\cos \theta} \\ =\frac{(n-1)l}{n\cos \theta -1} \] となるので、Cには「$\frac{(n-1)l}{n\cos \theta -1}$」が入ります。 以上から答えは4です。R.4.7 無線工学B(1回目) A-12

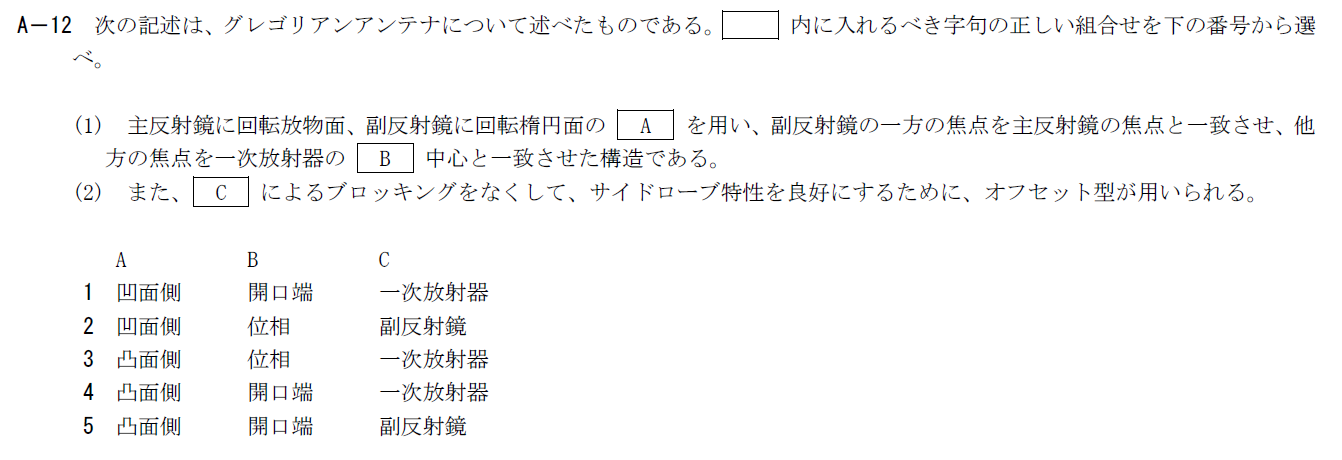

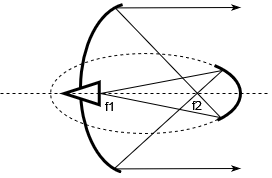

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学B A-12

グレゴリアンアンテナの概要

A

図の通り、副反射鏡は回転楕円面の凹面側を使用します。 そのため、Aには「凹面側」が入ります。B

最初の説明の通り、一方の焦点には放射器の位相中心を一致させます。 開口端を置いてしまってはアンテナの開口面で位相がそろわなくなってしまいます。 そのため、Bには「位相」が入ります。C

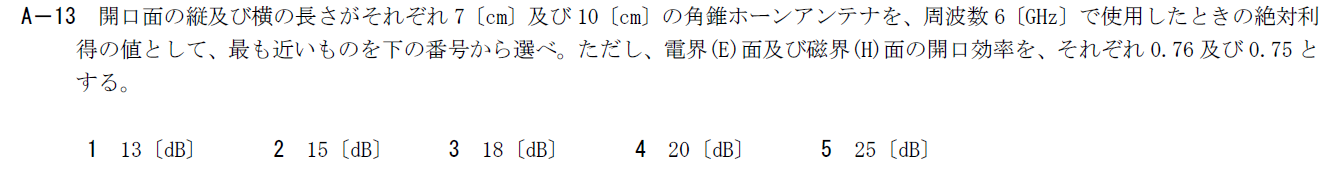

副反射鏡がアンテナ中心に位置するため、この部分で電波がブロッキングされてしまいます。 そのため、Cには「副反射鏡」が入ります。 以上から答えは2です。R.4.7 無線工学B(1回目) A-13

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学B A-13

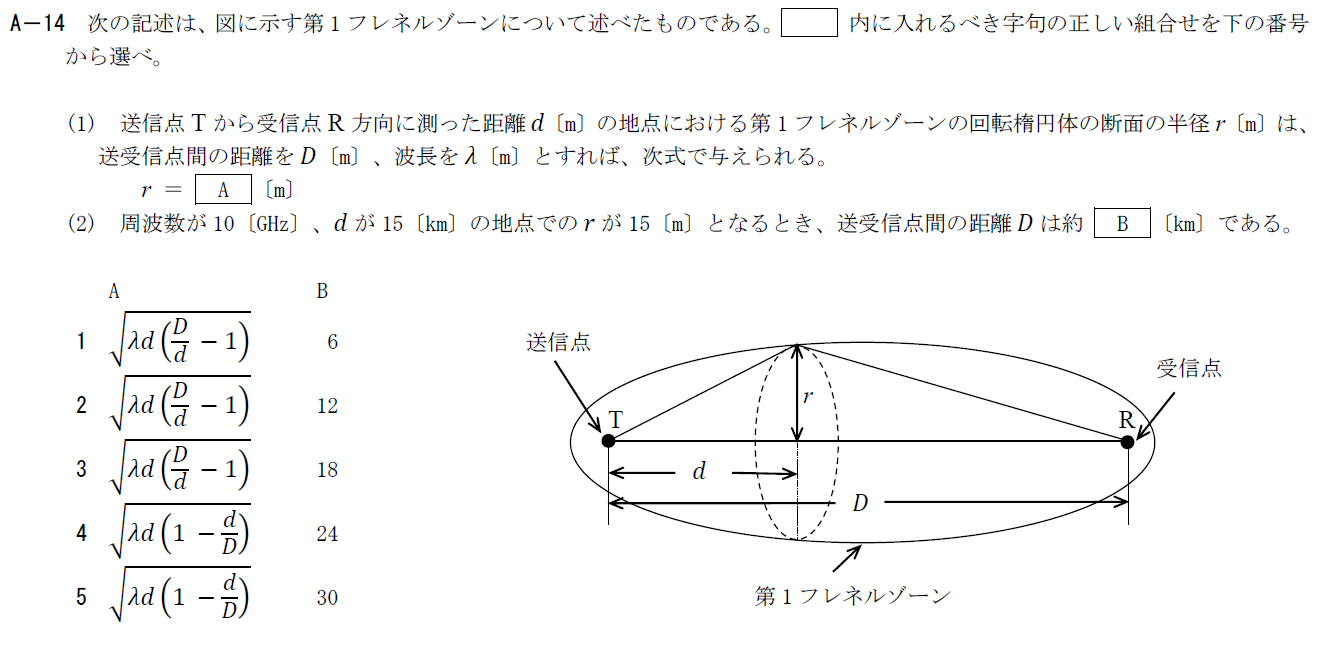

R.4.7 無線工学B(1回目) A-14

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学B A-14

【無線】1月の1陸技試験問題を解いてみた(R3.1 1回目 無線工学B A-16~A-20)

1陸技令和3年の無線工学Bの問題を解いてみました。今回は第2回A-11~15を解きました。

A

Aの導出については全く同じで \[ r=\sqrt{\lambda d (1-\frac{d}{D})} \] です。B

$D$について逆に解いて \[ D=\frac{\lambda d^2}{\lambda d-r^2} \\ =3 \times 10^4[\rm{m}]=30[\rm{km}] \] 以上から答えは5です。R.4.7 無線工学B(1回目) A-15

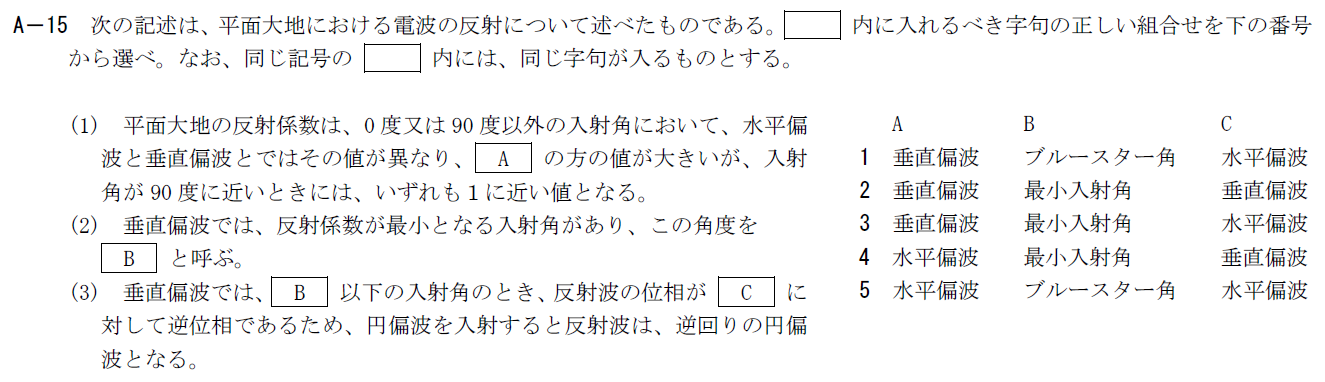

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学B A-15

A

反射係数は水平偏波では垂直偏波よりも反射係数が大きくなります。 そのため、Aには「水平偏波」が入ります。B

垂直偏波では反射係数が最小になる入射角があり、それをブルースター角と呼びます。 Bには「ブルースター角」が入ります。C

ブルースター角以下では垂直偏波の反射波の位相が水平偏波と逆位相になります。 そのため、Cには「水平偏波」が入ります。 以上から答えは5です。まとめ

無線工学Bでは面倒くさい計算問題も多く出題されます。 答えが分かればいいと割り切って実際の結果から大きくずれない程度に簡単に計算する方法を考えて問題を解くのも一つの戦略です。 うまく時間を使っていきましょう。 勉強法 第一級陸上無線技術士の勉強法とおすすめ参考書参考文献

リンク

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

リンク

上の難易度が高い人

リンク

リンク

コメント