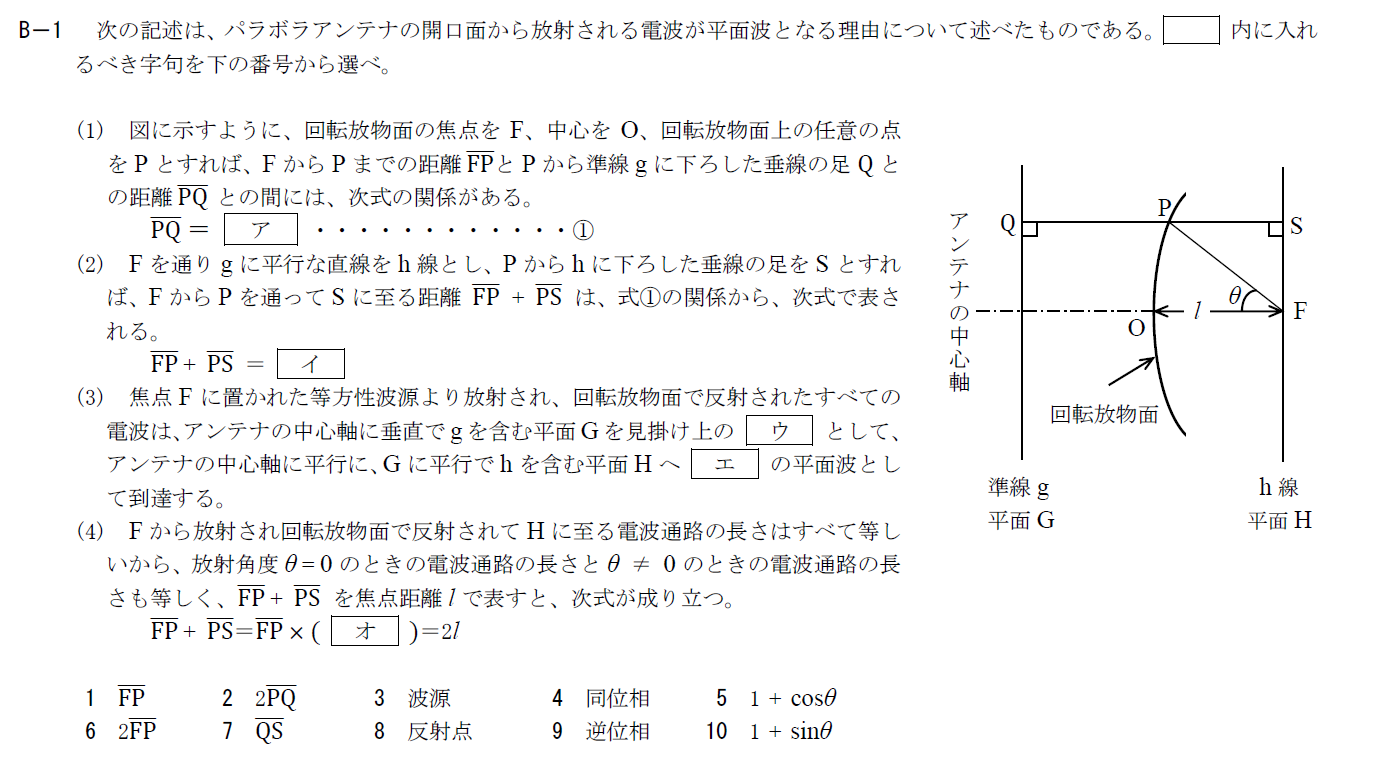

R.4.7 無線工学B(1回目) B-1

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学B B-1

【過去問解説】令和3年7月の1陸技試験問題を解いてみた(R3.7 1回目 無線工学B B-1~B-5)

1陸技令和3年7月の無線工学Bの問題を解いてみました。今回は第1回B-1~5を解きました。

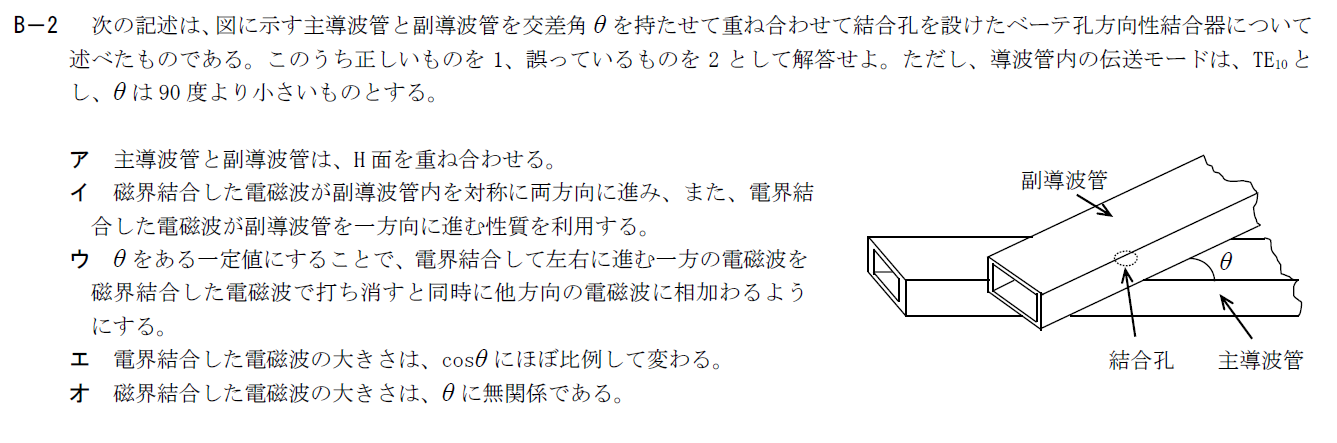

R.4.7 無線工学B(1回目) B-2

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学B B-2

【無線】1月の1陸技試験問題を解いてみた(R3.1 1回目 無線工学B B-1~B-5)

1陸技令和3年の無線工学Bの問題を解いてみました。今回は第2回B-1~5を解きました。

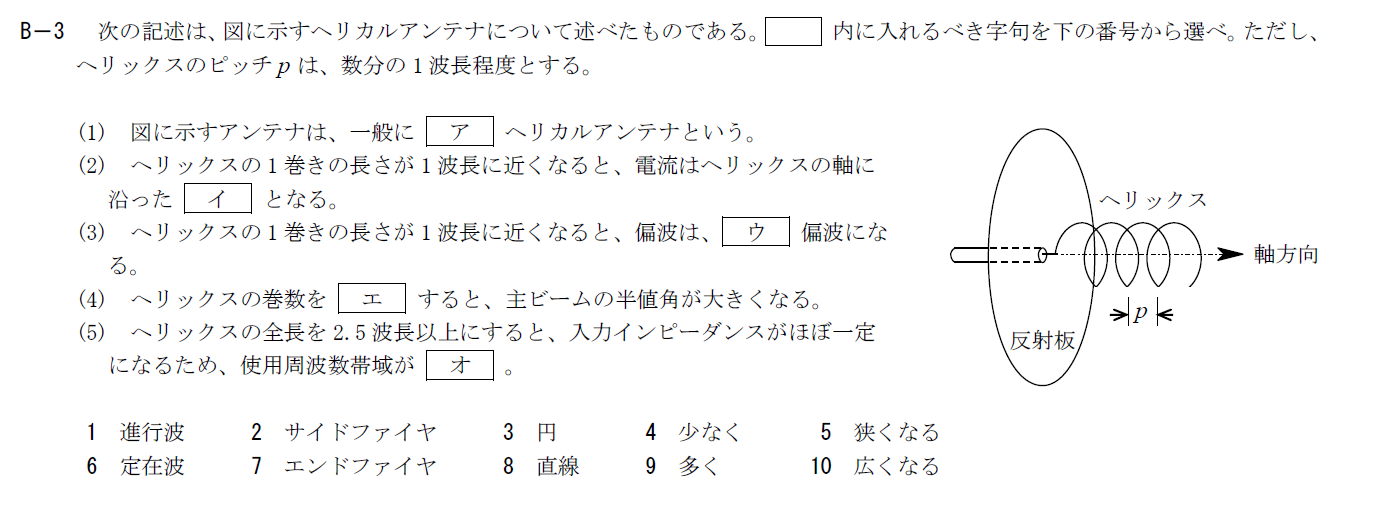

R.4.7 無線工学B(1回目) B-3

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学B B-3

【過去問解説】令和3年7月の1陸技試験問題を解いてみた(R3.7 1回目 無線工学B B-1~B-5)

1陸技令和3年7月の無線工学Bの問題を解いてみました。今回は第1回B-1~5を解きました。

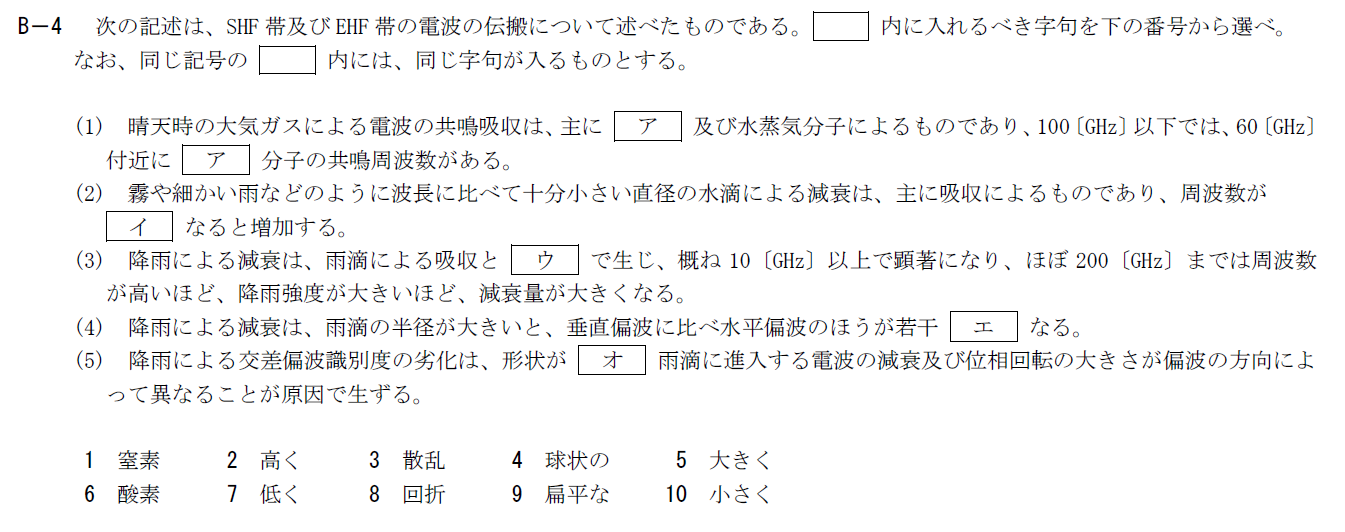

R.4.7 無線工学B(1回目) B-4

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学B B-4

ア

大気による電波の共鳴吸収は主に水蒸気と酸素によって発生します。 酸素の共進周波数は60GHz付近なので、アには6.「酸素」が入ります。イ

一般に周波数が高い周波数ほど水滴による減衰が大きくなります。 そのため、イには2.「高く」が入ります。ウ

降雨減衰は雨滴による吸収と散乱によって発生します。 そのため、ウには3.「散乱」が入ります。エ

降雨時の雨滴は空気抵抗によって水平方向に扁平な形になります。 そのため、水平偏波のほうが水滴による影響を受けやすくなるので、エには5.「大きく」が入ります。オ

扁平な雨滴に電波が侵入する時、エと同様に偏波の方向によって受ける影響が違うので交差偏波識別度が劣化します。 そのため、オには9.「扁平な」が入ります。R.4.7 無線工学B(1回目) B-5

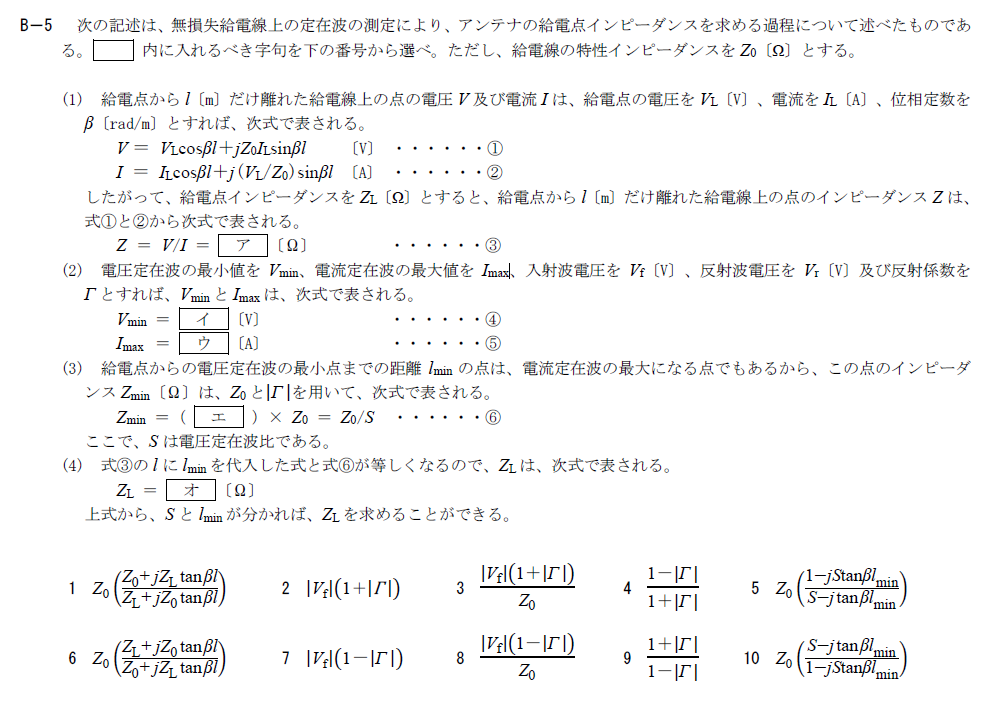

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R4年7月1回目 無線工学B B-5

ア

アは①と②の式を③に代入することで求められます。 代入すると \[ Z=V/I=\frac{V_L\cos \beta l +jZ_0I_L\sin \beta l}{I_L\cos \beta l} \\ =Z_0\left( \frac{Z_L +jZ_0\tan \beta l}{Z_0 +jZ_L\tan \beta l}\right) \] そのため、アには6.「$Z_0\left( \frac{Z_L +jZ_0\tan \beta l}{Z_0 +jZ_L\tan \beta l}\right)$」が入ります。 ちなみに同じ日のA-7の問題で与えられている式を変形しても同様の式が得られます。イ

定在波電圧の最小値は入射波と反射波が互いに打ち消しあうときです。 そのため、 \[ V_{\rm{min}}=|V_f|-|V_r|=|V_f|(1-|\Gamma|) \] となります。 ここで、$\Gamma =V_r/V_f$です。 以上からイには7.「$|V_f|(1-|\Gamma|)$」が入ります。ウ

定在波電流が最大の時は入射波と反射波が互いに強めあうときなので \[ I_{\rm{max}}=|I_f|+|I_r|=\frac{|V_f|}{Z_0}+\frac{|V_r|}{Z_0} \\ =\frac{|V_f|(1+|\Gamma)|}{Z_0} \] そのため、ウには3.「$\frac{|V_f|(1+|\Gamma)|}{Z_0}$」が入ります。エ

問題文の通り$Z_{\rm{min}}$を計算すると \[ Z_{\rm{min}}=\frac{V_{\rm{min}}}{I_{\rm{max}}}=Z_0\frac{|V_f|(1-|\Gamma|)}{|V_f|(1+|\Gamma)|} \\ =Z_0\frac{1-|\Gamma|}{1+|\Gamma|} \] となります。 以上からエには4.「$\frac{1-|\Gamma|}{1+|\Gamma|}$」が入ります。オ

問題文から③と⑥が等しいので \[ Z_0/S=Z_0\left( \frac{Z_L +jZ_0\tan \beta l_{\rm{min}}}{Z_0 +jZ_L\tan \beta l_{\rm{min}}}\right) \] が成り立ちます。 これを$Z_L$について解くと \[ Z_L=Z_0\left( \frac{1-jS\tan \beta l_{\rm{min}}}{S-j\tan \beta l_{\rm{min}}}\right) \] となります。 そのため、オには5.「$Z_0\left( \frac{1-jS\tan \beta l_{\rm{min}}}{S-j\tan \beta l_{\rm{min}}}\right)$」が入ります。まとめ

最後のB問題の5問は出題形式が他の問題とは異なります。 この記事に記載した通り、過去問がそのまま出題されやすい傾向がありますので、過去問でしっかり対策しておきましょう。 9月の1総通試験受験のため、1陸技の過去問解説は来月中旬までお休みします。 1月の試験までに無線工学A,Bについて解説する予定ですので気長にお待ちいただければと思います。 勉強法 第一級陸上無線技術士の勉強法とおすすめ参考書参考文献

リンク

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

リンク

上の難易度が高い人

リンク

リンク

コメント