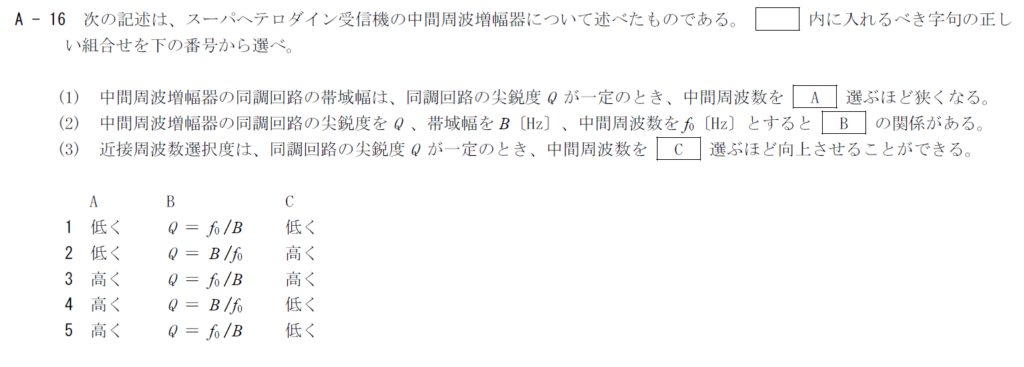

R.3.12 無線工学 A-16

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級アマチュア無線技士 R3年12月 無線工学A-16

A,B

AとBはBの答えとなる$Q=f_0/B$を覚えていれば答えは決まります。 この関係式から$B=f_0/Q$なので、周波数が低いほど帯域幅は狭くなります。 そのため、Aには「低く」が、Bには$Q=f_0/B$が入ります。C

中間周波数の同調回路の帯域幅が狭いほど周波数選択度が向上します。 Aの答えからもわかるように周波数が低いほど帯域幅は狭くなるのでCには「低く」が入ります。 以上から答えは1です。R.3.12 無線工学 A-17

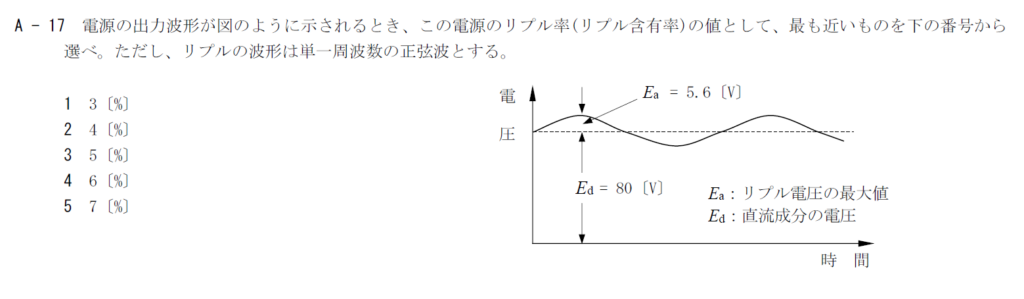

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級アマチュア無線技士 R3年12月 無線工学A-17

R.3.12 無線工学 A-18

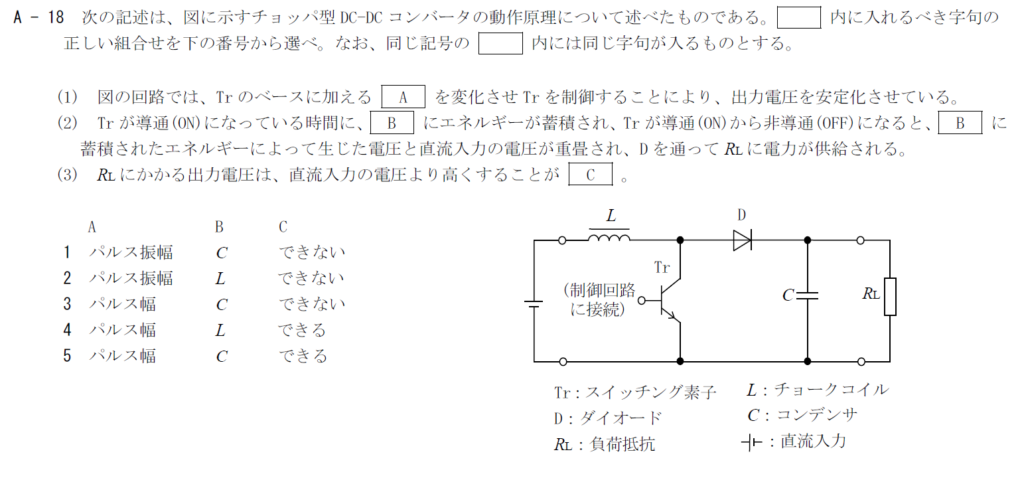

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級アマチュア無線技士 R3年12月 無線工学A-18

A

ベースにかける電圧でトランジスタのON/OFFを制御して出力電圧を安定化させます。 この制御用のトランジスタはスイッチング用途なのでパルス振幅を大きくしても出力電圧には影響しません。 そのため、Aにはパルス幅が入ります。B

TrがONのときはTrより負荷側に電流が流れず、コイルに電流が流れることでLにエネルギーが蓄積されます。 そのため、BにはLが入ります。C

このTrがOFFのときは直流電源の電圧に加えてLに蓄えられたエネルギーが出力に上乗せされるので直流入力より電圧を高くすることができます。 そのため、Cには「できる」が入ります。 以上から答えは4です。R.3.12 無線工学 A-19

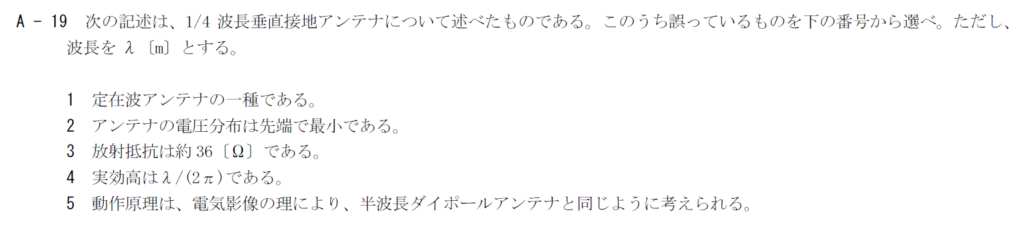

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級アマチュア無線技士 R3年12月 無線工学A-19

1

1/4波長垂直接地アンテナは半波長ダイポールアンテナの亜種です。 半波長ダイポールアンテナのエレメントの片側を接地による鏡像効果で代用することで定在波アンテナとして動作します。 そのため、1は正しい選択肢です。2

前述の通り、1/4波長垂直接地アンテナは半波長ダイポールアンテナと同じような電流・電圧分布になります。 アンテナの先端で電流が反射されて定在波ができます。 アンテナの先端では腹になります。 この点では電圧分布は最大になります。 そのため、この選択肢が誤りです。3

1/4波長垂直接地アンテナは半波長ダイポールアンテナの半分なので放射抵抗も半分の36[Ω]になります。 そのため、この選択肢は正しいです。4

1/4波長垂直接地アンテナは半波長ダイポールアンテナの実行長$\lambda /\pi$の半分なので$\lambda /(2\pi )$となります。 そのため、この選択肢は正しいです。5

1の説明のとおりで、この選択肢は正しいです。 以上から、答えは2です。R.3.12 無線工学 A-20

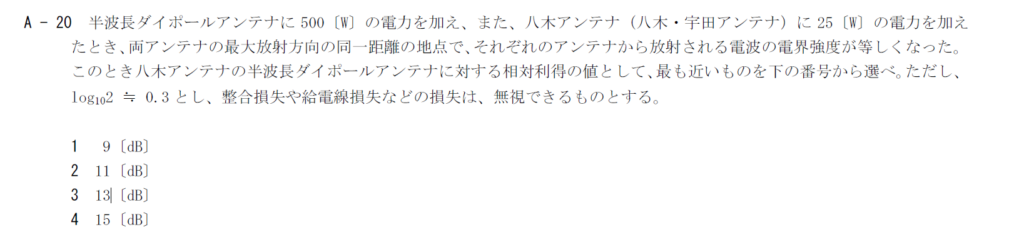

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級アマチュア無線技士 R3年12月 無線工学A-20

まとめ

最近、難化傾向と言われる1アマの問題を解いてみました。 1陸技と比べると基本的な問題が出ますが、たしかに私が受けた10年前より難しくなっている気もします。 そろそろアマチュア無線家としても復活していきたいところです。 あと2週間くらいで1陸技の試験もありますので受ける方は頑張ってください。 私もそろそろ1総通の勉強を始めようと思います。 勉強法 第一級陸上無線技術士の勉強法とおすすめ参考書参考文献

リンク

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

リンク

上の難易度が高い人

リンク

リンク

コメント