令和6年1月の一陸技の試験の無線工学BのB-1~5の問題について解説します。

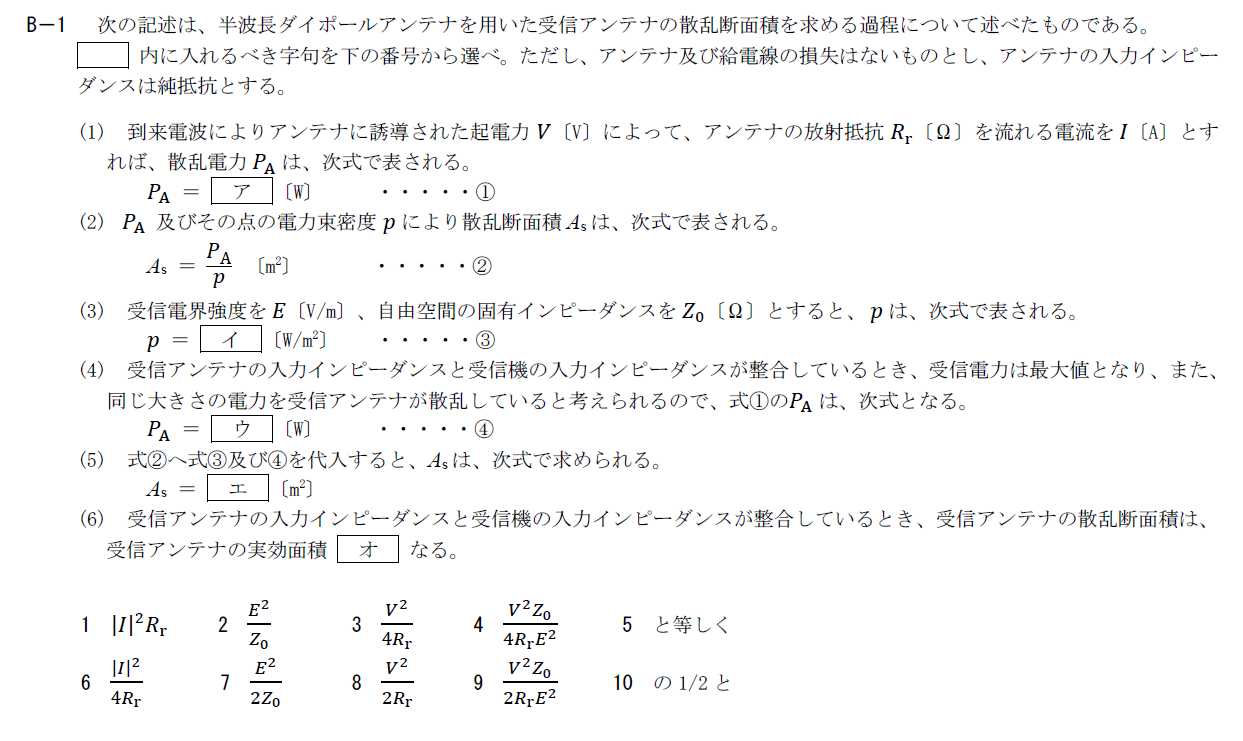

R.6.1 無線工学B B-1

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学B B-1

受信アンテナの散乱断面積の計算過程に関する問題です。

この問題は全く同じ問題が令和4年7月1回目B-1や令和3年7月2回目B-1で出題されています。

詳細は令和3年7月2回目B-1で解説しています。 下記の記事をご参照ください。

答えは

- ア:1.$|I|^2R_r$

- イ:2.$\frac{E^2}{Z_0}$

- ウ:3.$\frac{V^2}{4R_r}$

- エ:4.$\frac{V^2Z_0}{4R_rE^2}$

- オ:5.と等しく

です。

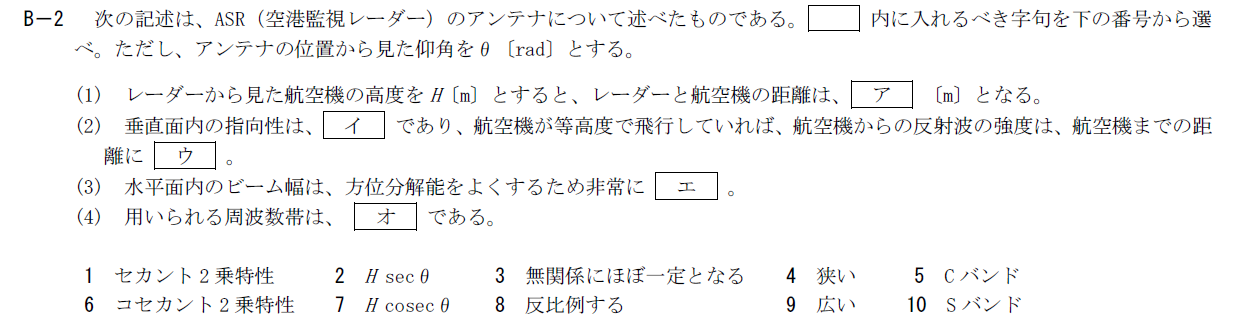

R.6.1 無線工学B B-2

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学B B-2

ASRに関する問題です。

ASRに関する問題は過去にも出題されていますが、今回のような形式で出てくるのは近年あまりありませんでした。

ASRに関する問題については下記の記事をご参照ください。

令和3年1月1回目A-12

ア

仰角$\theta$の時高度$H$の航空機とレーダーとの距離は航空機から地表に対して垂線を引いたときの交点とレーダーと航空機を頂点とする三角形を考えます。 この時レーダーからの距離$d$は \[ d\sin \theta=H \\ d=\frac{H}{\sin \theta}=H\rm{cosec} \theta \] となります。

そのため、アには7.「$H\rm{cosec} \theta$」が入ります。

イ

レーダーの垂直面内の指向性はコセカント2乗特性を持ちます。

そのため、イには6.「コセカント2乗特性」が入ります。

ウ

コセカント2乗特性では航空機までの距離に関係なくレーダーの電界強度が一定になります。

そのため、ウには3.「無関係にほぼ一定になる」が入ります。

エ

方位分解能をよくするためには水平面のビーム幅は狭くする必要があります。

そのため、エには4.「狭い」が入ります。

オ

ASRで使用される周波数はSバンドです。

そのため、オには10.「Sバンド」が入ります。

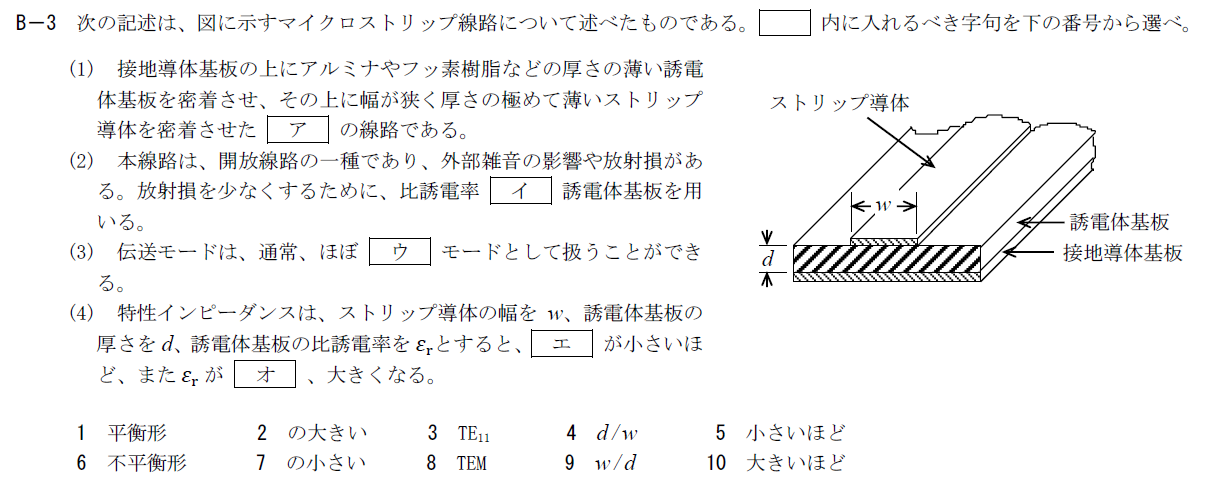

R.6.1 無線工学B B-3

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学B B-3

マイクロストリップ線路に関する問題です。

空欄が一部違ってほぼ同じ問題が令和4年1月1回目B-3で出題されています。 また、A問題の形式で令和4年7月2回目A-6で出題されています。

下記の記事もご参照ください。

令和4年1月1回目B-3

令和4年7月2回目A-6

答えは

- ア:6.不平衡形

- イ:2.の大きい

- ウ:8.TEM

- エ:9.$w/d$

- オ:5.小さいほど

です。

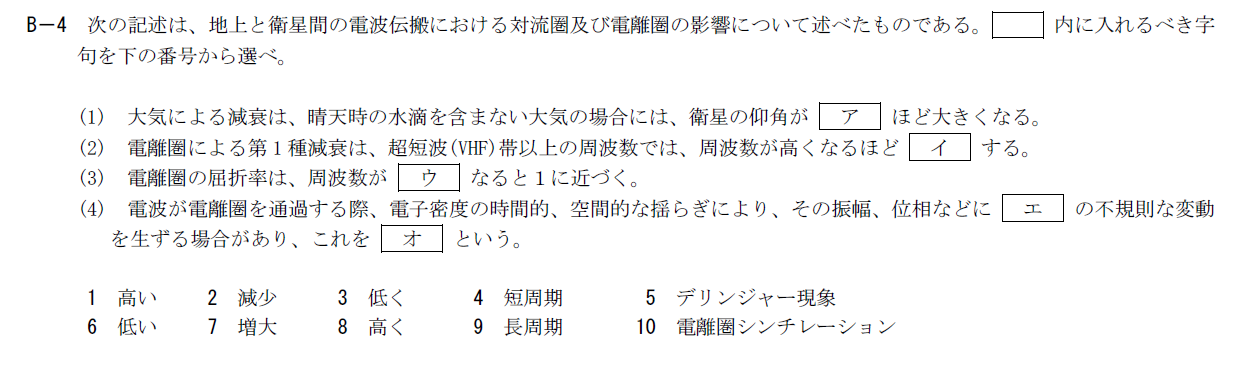

R.6.1 無線工学B B-4

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学B B-4

地上と衛星間の電波伝搬に関する問題です。

この問題は類似の問題が令和4年1月1回目B-2で出題されています。

下記の記事もご参照ください

ア

仰角が低いほど衛星と地上局の距離が遠くなるので大気による減衰も大きくなります。

そのため、アには6.「低い」が入ります。

イ

電離圏による第一種減衰は周波数が高くなるほど小さくなります。 これは周波数が高くなるほど電離圏のプラズマの影響を受けにくくなるためです。

計算については下記の記事も参考にしてください。

そのため、イには2.「減少」が入ります。

ウ

電離圏の屈折率は周波数が高いほど1に近づきます。 これについてもイの解説で紹介した記事が参考になります。

そのため、ウには8.「高く」が入ります。

エ、オ

(4)は電離圏シンチレーションに関する記述です。 デリンジャ現象は電離圏の何らかの異常によって発生する現象なのでこの記述には当てはまりません。

電離圏シンチレーションに関する説明として読むとこの現象は振幅や位相などに短周期の不規則な変動が生じる現象なので、エには4.「短周期」が入ります。

また、オには10.「電離圏シンチレーション」が入ります。

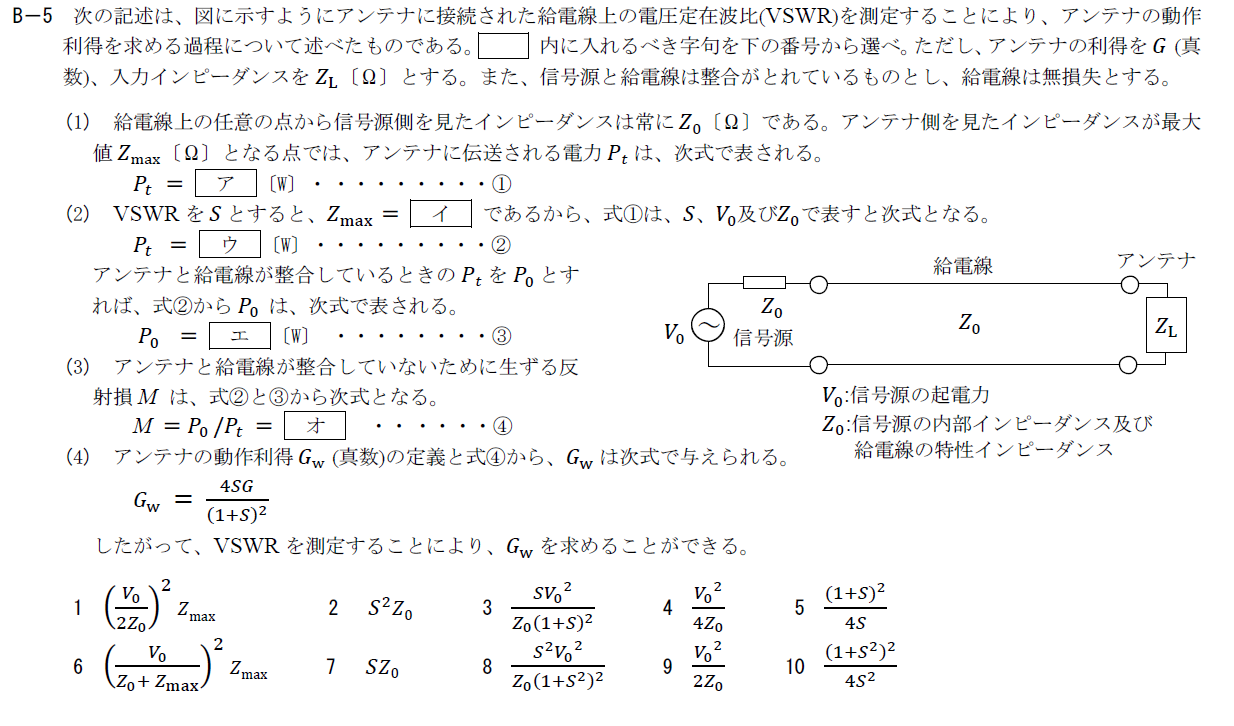

R.6.1 無線工学B B-5

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学B B-5

VSWRを測定して、アンテナの動作利得を求める問題です。

この問題は全く同じ問題が令和4年1月1回目B-4で出題されています。

下記の記事をご参照ください。

答えは

- ア:6.$\left(\frac{V_0}{Z_0+Z_{\rm{max}}}\right)^2Z_{\rm{max}}$

- イ:7.$SZ_0$

- ウ:3.$\frac{SV_0^2}{Z_0(1+S)^2}$

- エ:4.$\frac{V_0^2}{4Z_0}$

- オ:5.$\frac{(1+S)^2}{4S}$

です。

まとめ

今回は令和6年1月の無線工学Bの試験B-1~B-5の問題について解説しました。

今年特有なのかもしれませんが、正誤問題が出題されていないようです。

今後も同じ傾向が続くとB問題は難化傾向にあるのかもしれません。

参考文献

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

上の難易度が高い人

コメント