令和6年1月の一陸技の試験の無線工学BのA-16~20の問題について解説します。

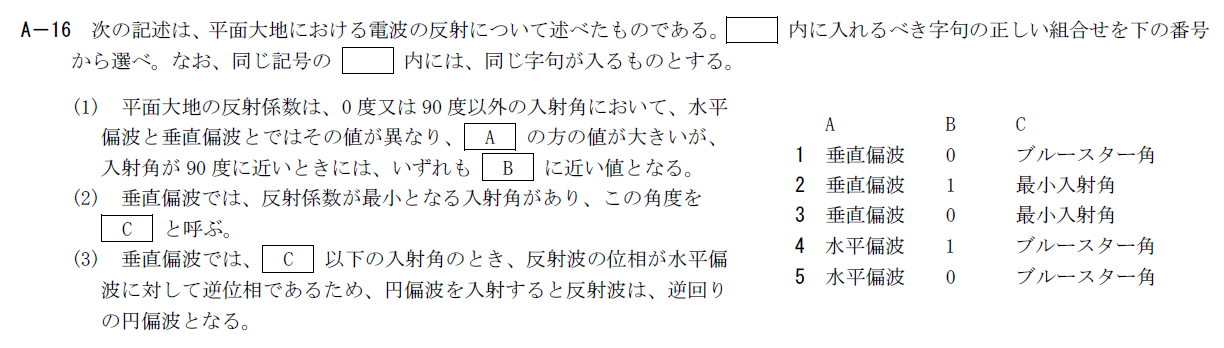

R.6.1 無線工学B A-16

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学B A-16

大地での電波の反射に関する問題です。

この問題は問題文が同じで空欄の位置が少し違う問題が令和4年7月1回目A-15で出題されています。

下記の記事をご参照ください。

答えは

- A:水平偏波(A)

- B:1

- C:ブルースター角(B)

で答えは4です。

()内は上記の記事で対応する空欄を表します

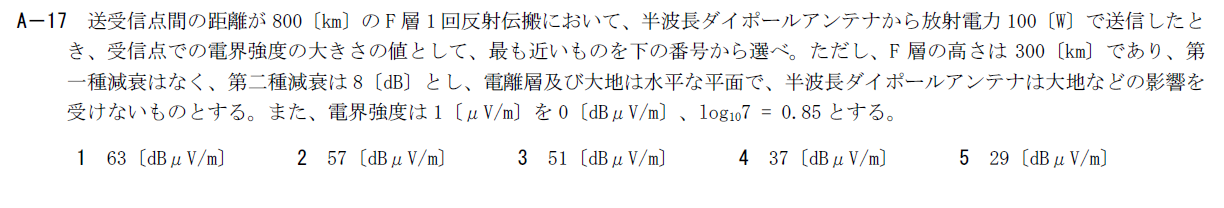

R.6.1 無線工学B A-17

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学B A-17

F層での反射による伝搬の計算問題です。

同様の計算問題が令和4年1月1回目のA-16で出題されています。 また、同様の内容で第二種減衰を求める問題も令和5年1月1回目のA-16出題されています。

計算方法については下記の記事をご参照ください。

令和4年1月1回目A-16

令和5年1月1回目A-16

前回のA-14でも出ましたが、半波長ダイポールアンテナから放射された電波の距離$d$での電界強度は \[ E=\frac{7\sqrt{P}}{d} \] なので、 \[ E=\frac{7\sqrt{100}}{100\times 10^3}=70\rm{[\mu V/m]} \] デシベルに直すと \[ E\rm{[dB\mu V/m]}=20\log_{10}70 =37\rm{[dB\mu V/m]} \] となります。

最後に第二種減衰を考えると$37-8=29\rm{[dB\mu V/m]}$となります。

以上から答えは5です。

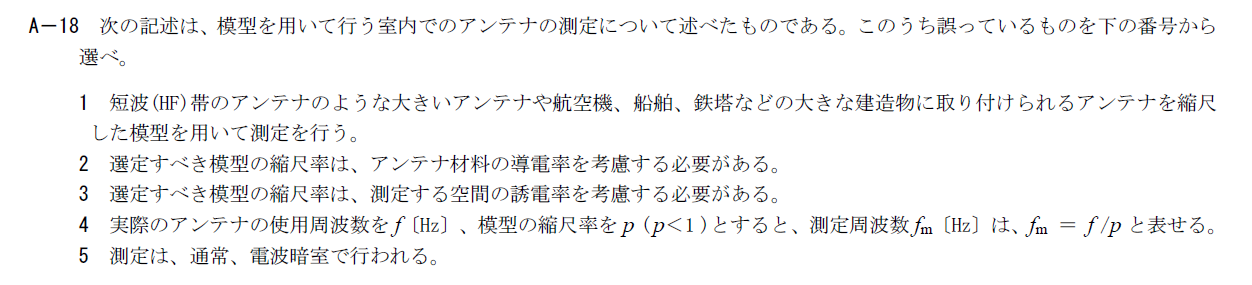

R.6.1 無線工学B A-18

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学B A-18

模型を使ったアンテナ測定に関して誤った選択肢を選ぶ問題です。

この問題は同様の問題が令和3年7月2回目A-18で出題されています。 また、穴埋め形式の問題が令和4年7月1回目A-20で出題されています。

下記の記事もご参照ください。

令和3年7月2回目A-18

令和4年7月1回目A-20

誤った選択肢は3です。

測定する空間もアンテナを使用する空間も同様に空気で満たされているので、空間の誘電率や透磁率を考える必要はありません。

以上から答えは3です。

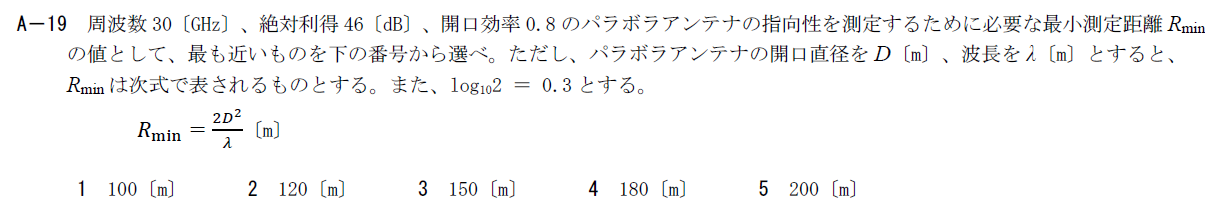

R.6.1 無線工学B A-19

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学B A-19

パラボラアンテナの指向性を測定するための最低測定距離に関する問題です。

この問題は同様の問題が令和4年7月1回目A-18で出題されています。 また、今回与えられている計算式の導出に関する問題が過去に出題されています。

令和4年7月1回目A-18

式の導出は下記です。

令和4年1月2回目B-5

令和3年1月1回目B-5

開口直径$D$のパラボラアンテナの利得$G$は$G=\eta \left(\frac{\pi D}{\lambda}\right)^2$なので \[ G=\frac{\pi^2D^2}{\lambda^2}\eta \\ \frac{\pi^2}{2}\frac{R_{\rm{min}}}{\lambda}\eta \] です。

これを$R_{\rm{min}}$について解くと \[ R_{\rm{min}}=\frac{2\lambda G}{\pi \eta}\simeq 100\rm{[m]} \] となります。

以上から答えは1です。

R.6.1 無線工学B A-20

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R6年1月 無線工学B A-20

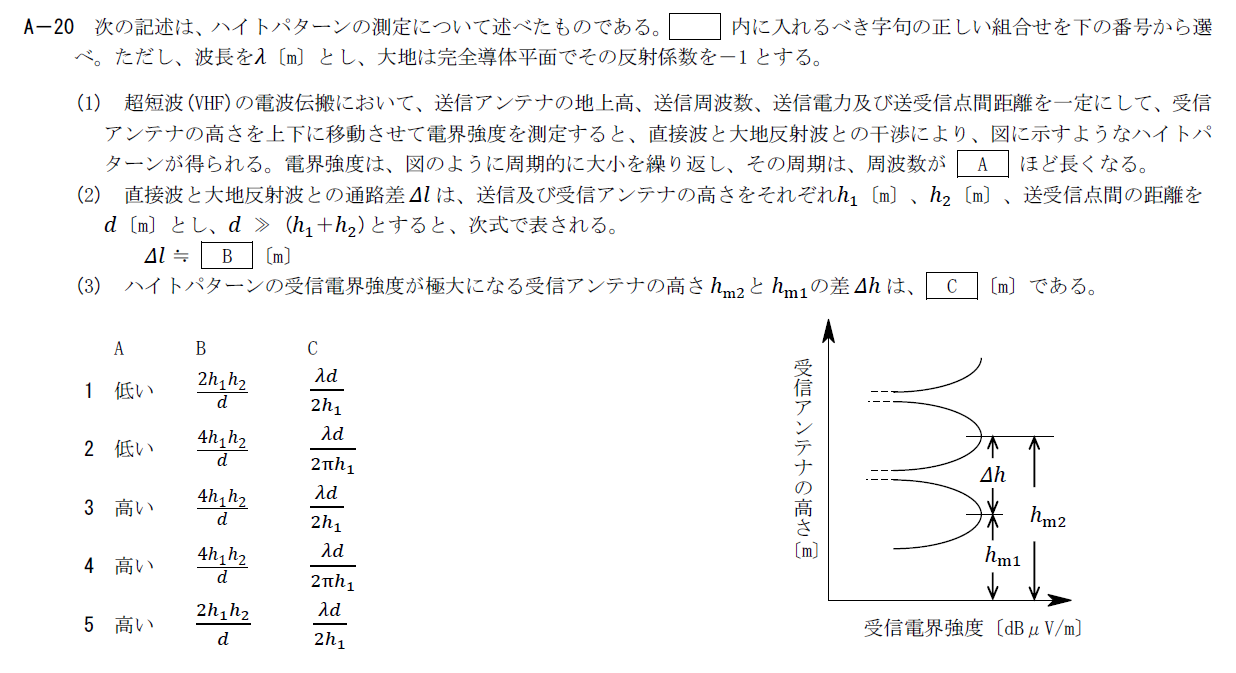

ハイトパターンの測定に関する問題です。

この問題はほぼ同じ問題が令和4年7月1回目A-19で出題されています。

Aの空欄の位置が少し違うだけです。

下記の記事をご参照ください。

答えは

- A:低い

- B:$\frac{2h_1h_2}{d}$

- C:$\frac{\lambda d}{2h_1}$

で1です。

まとめ

今回は令和6年1月の無線工学Bの試験A-16~A-20の問題について解説しました。 見覚えのある問題が多かったのではないでしょうか。 2,3年前の過去問の類題が多いですのでそのあたりを中心に対策しましょう。

参考文献

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

上の難易度が高い人

コメント