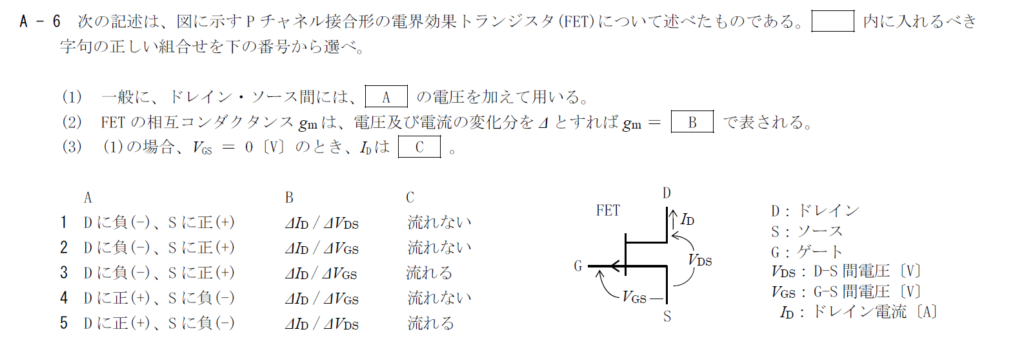

R.3.12 無線工学 A-6

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級アマチュア無線技士 R3年12月 無線工学A-6

A

電界効果トランジスタではドレインとソースは構造的に等価です。 ドレイン電流は図の方向に電流を流すのが一般的なのでソースがドレインより高い電圧をかけます。 そのため、Aには「Dに負(-)、Sに正(+)」が入ります。B

Pチャネル接合形FETではn型半導体のゲートの電圧でP型半導体のソース、ドレイン間のPN接合の空乏層を制御します。 ドレイン電流$I_D$の変化とゲート-ソース間電圧の変化の比が相互コンダクタンスです。 そのため、Bは$g_m=\Delta I_D/\Delta V_{GS}$です。C

$V_{GS}=0[\rm{V}]$の時はドレイン-ソース間はただの半導体なので$I_D$は流れます。 以上から答えは3です。R.3.12 無線工学 A-7

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級アマチュア無線技士 R3年12月 無線工学A-7

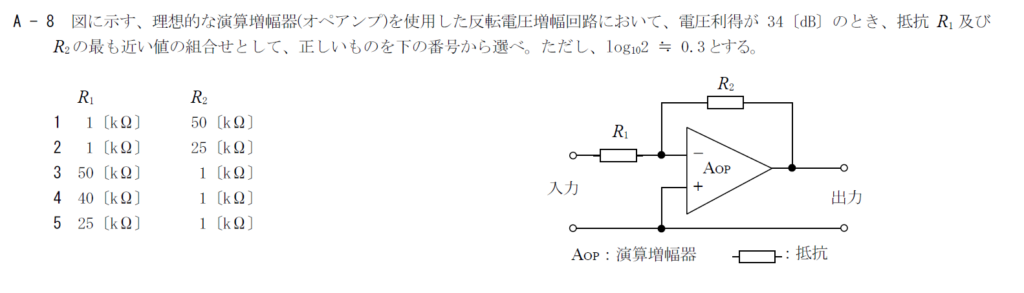

R.3.12 無線工学 A-8

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級アマチュア無線技士 R3年12月 無線工学A-8

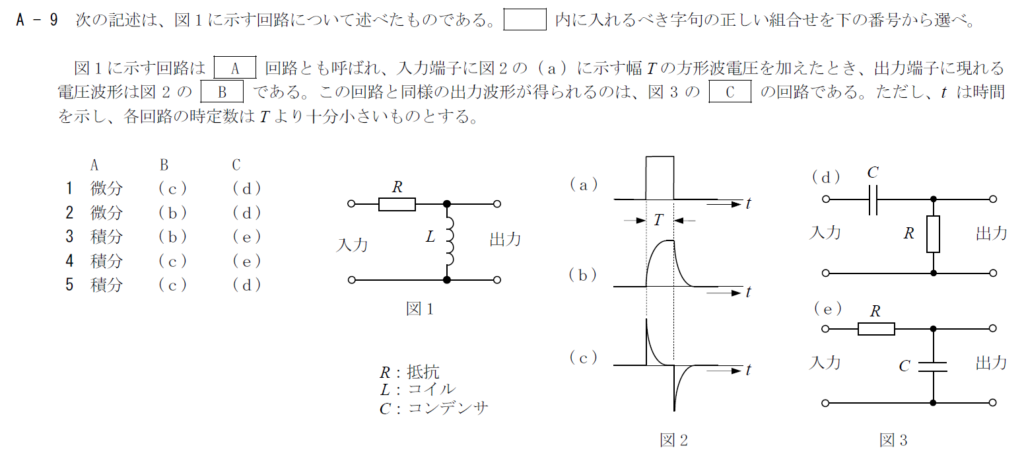

R.3.12 無線工学 A-9

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級アマチュア無線技士 R3年12月 無線工学A-9

A

AとBはどちらかが分かればこの2つの空欄が決まります この回路は微分回路です。 Lを通してグランドにつながっているので、この回路はハイパスフィルタのような動作をします。 電圧の変化が少ないほど出力電圧が大きくなります。B

パルス電圧を入力すると電圧が一定の部分が0になります。 これは微分回路の特徴です。 波形は(c)になります。C

微分回路をコンデンサで作ると(d)になります。 以上から答えは1です。R.3.12 無線工学 A-10

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級アマチュア無線技士 R3年12月 無線工学A-10

1

\[ X=A+(B\cdot C) \] となるので正しい選択肢です。2

\[ X=A\cdot (B+C) \] となるので正しい選択肢です。3

\[ X=A\cdot B+(A+C)=A(B+1)+C=A+C \] となるので、この選択肢が誤りです。4

\[ X=AB+BC=B(A+C) \] となるので正しい選択肢です。 以上から答えは3です。まとめ

最近、難化傾向と言われる1アマの問題を解いてみました。 1陸技と比べると基本的な問題が出ますが、たしかに私が受けた10年前より難しくなっている気もします。 そろそろアマチュア無線家としても復活していきたいところです。 勉強法 第一級陸上無線技術士の勉強法とおすすめ参考書参考文献

リンク

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

リンク

上の難易度が高い人

リンク

リンク

コメント