令和5年7月の1陸技の試験2回目の無線工学AのA-16~20の問題について解説します。

R.5.7 無線工学A(2回目) A-16

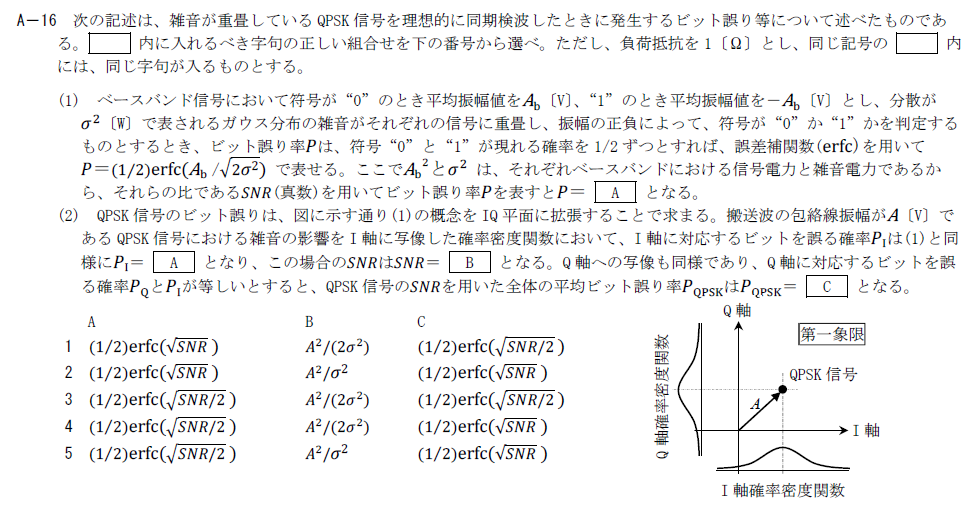

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月2回目 無線工学A A-16

QPSKのビット誤り等に関する問題です。

A

問題文から \[ SNR=A_b^2/\sigma^2 \] なので、これを$P$の式に代入すると \[ P=(1/2)\rm{erfc}(\sqrt{SNR/2}) \] となります。

そのため、Aには「$(1/2)\rm{erfc}(\sqrt{SNR/2})$」が入ります。

B

QPSK信号のI軸成分は \[ A_I=A/\sqrt{2} \] です。

この結果を使うと$SNR$は \[ SNR=A_I^2/\sigma^2=\frac{A^2}{2\sigma^2} \] となります。

そのため、Bには「$A^2/(2\sigma^2)$」が入ります。

C

QPSKの平均ビット誤り率は \[ P_{QPSK}=\frac{P_I+P_Q}{2}=P_I=(1/2)\rm{erfc}(\sqrt{SNR/2}) \] となります。

そのため、Cには「$(1/2)\rm{erfc}(\sqrt{SNR/2})$」が入ります。

以上から答えは3です。

R.5.7 無線工学A(2回目) A-17

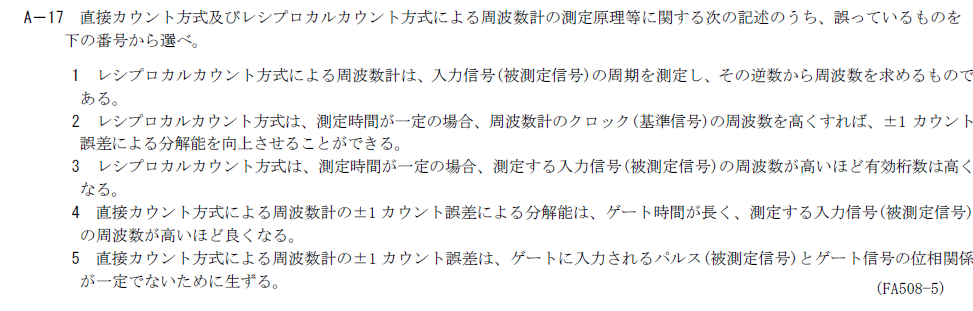

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月2回目 無線工学A A-17

周波数計の測定原理等に関して誤った選択肢を選ぶ問題です。

同様の問題が令和4年1月2回目A-19で出題されています。

下記の記事もご参照ください。

誤った選択肢は3です。

レシプロカルカウント方式では基準発振器の信号を使って測定時間中の繰り返し回数を測定し、周期を求めます。 そのため、レシプロカルカウント方式の有効桁数や分解能は基準発振器の周波数や測定時間によって決まりますが、周波数には関係ありません。

以上から答えは3です。

R.5.7 無線工学A(2回目) A-18

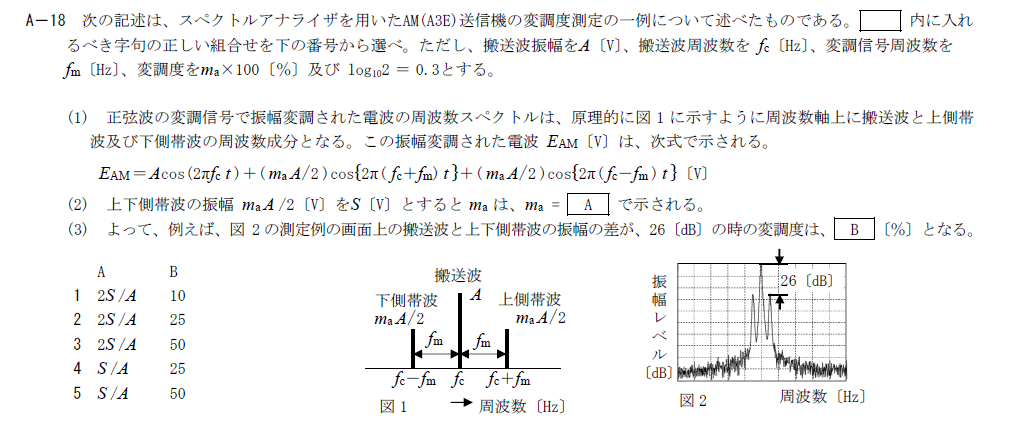

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月2回目 無線工学A A-18

スペクトルアナライザを用いたAM送信機の変調度測定に関する問題です。

この問題はほぼ同じ問題が令和4年7月2回目A-17で出題されています。 (3)の値が違うのでそこだけ注意しましょう。

下記の記事をご参照ください。

問題文から \[ 20\log A/S=26 \] なのでこの式を変形して$m_a=2S/A$を求めます。

\[ -20\log S/A=26 \\ -20(\log 2S/A -\log 2)=26 \\ -20 \log 2S/A=20 \\ 2S/A=\frac{1}{10} \] となります。

そのため、Bには「10」が入ります。

Aは令和4年7月2回目A-17と同じなので「$2S/A$」で答えは1です。

R.5.7 無線工学A(2回目) A-19

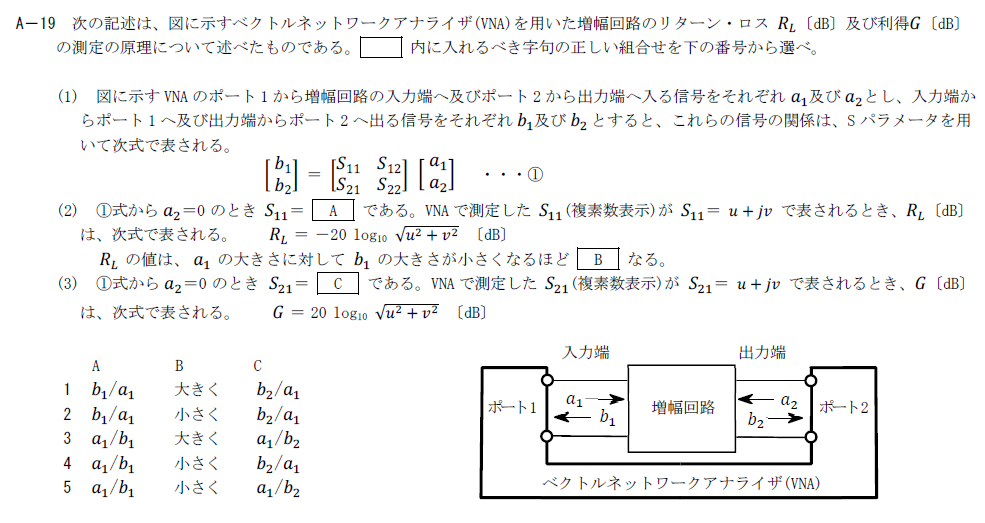

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月2回目 無線工学A A-19

ベクトルネットワークアナライザ(VNA)に関する問題です。

ほぼ同じ問題が令和4年1月1回目A-20で出題されています。 Bの空欄の前だけ「大きく」と「小さく」が変わっているので気を付けましょう。

下記の記事をご参照ください。

空欄は

- A:$b_1/a_1$

- B:大きく

- C:$b_2/a_1$

となり、答えは1です。

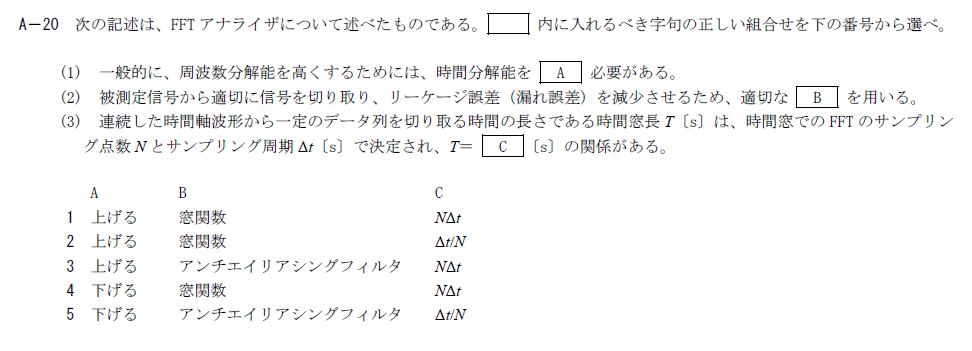

R.5.7 無線工学A(2回目) A-20

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月2回目 無線工学A A-20

FFTアナライザに関する問題です。

この問題は同様の問題が令和3年7月1回目B-2で出題されています。 また、令和5年1月1回目B-2の正誤問題も参考になります。

下記の記事もご参照ください。

令和3年7月1回目B-2

令和5年1月1回目B-2

令和3年7月1回目B-2と同じ空欄がほとんどなのでこの問題にないものをメインに解説します。

A

この空欄は令和3年7月1回目B-2のイと同じ内容です。

Aには「下げる」が入ります。

B

この空欄は令和3年7月1回目B-2のエと同じ内容です。

Bには「窓関数」が入ります。

C

この空欄だけ過去問に出てきていません。

時間窓内では$\Delta t$ごとに$N$回サンプリングします。 つまり、時間窓長は$N\Delta t$となります。

そのため、Cには「$N\Delta t$」が入ります。

以上から答えは4です。

まとめ

今回は令和5年7月の無線工学A(1回目)の試験A-16~A-20の問題について解説しました。 過去問の類似問題が多く出題されていました。文言の一部が変更されていることもあるので見たことがある問題であっても細かく問題文を読むような癖をつけておきましょう。

参考文献

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

上の難易度が高い人

コメント