令和5年1月の1陸技の試験1回目の無線工学BのB-1~5の問題について解説します。

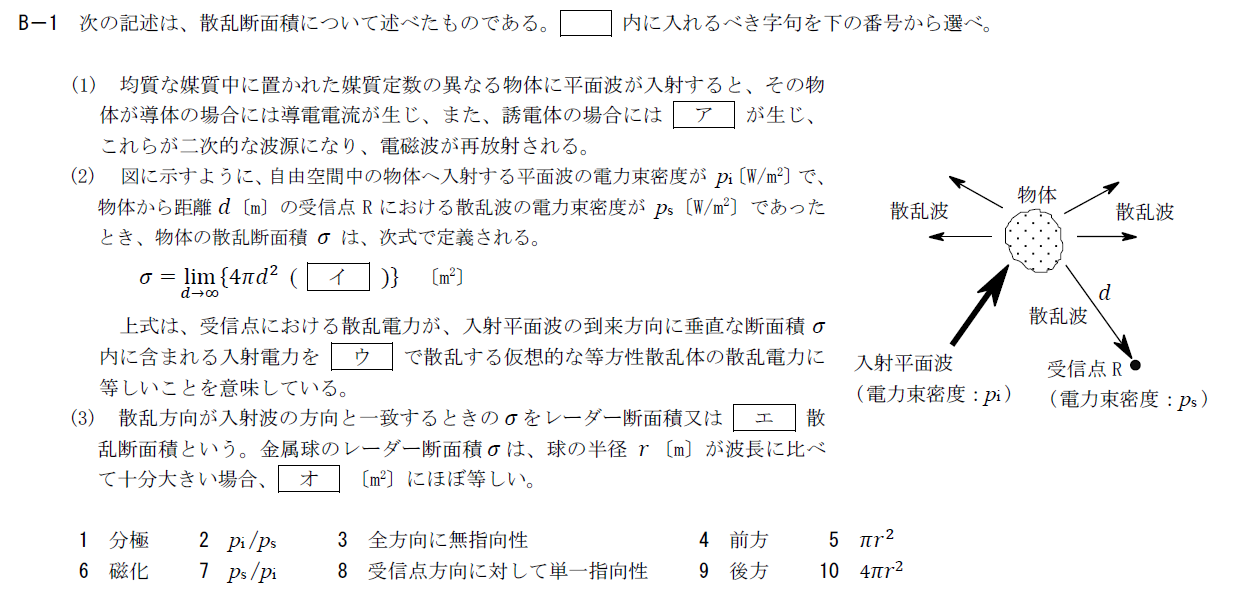

R.5.1 無線工学B(1回目) B-1

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月1回目 無線工学B B-1

物体による電波の散乱に関する問題です。

この問題は全く同じ問題が令和3年1月1回目のB-1で出題されています。

詳細はこちらの記事をご参照ください。

答えは

- ア:1.分極

- イ:7.$ps/pi$

- ウ:3.全方向に無指向性

- エ:9.後方

- オ:5.$\pi r^2$

です。

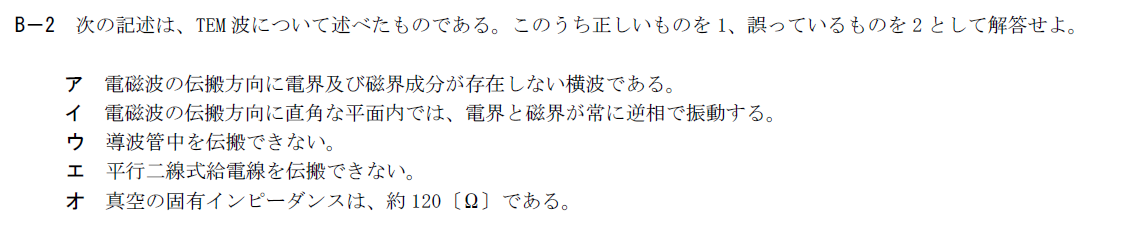

R.5.1 無線工学B(1回目) B-2

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月1回目 無線工学B B-2

TEM波に関する正誤問題です。

この問題は誤り個所を変えた問題が令和3年7月2回目のB-2で出題されています。 また、同様の内容で、穴埋め問題で令和4年1月2回目のB-2に出題されています。

下記の記事もご参照ください。

ア

電波は横波なので正しい記述で答えは1です。

イ

伝搬方向に直角な面内の電界と磁界は常に同相です。

そのため、イは誤りで答えは2です。

ウ

TEM波は平行二線式給電線や自由空間では一般的なモードですが、導波管中を伝搬することはできません。

そのため、ウは正しいので答えは1です。

エ

ウに記載した通りで平行二線式給電線ではTEM波は一般的な伝搬モードです。

そのため、エは誤りで答えは2です。

オ

真空中の電磁波の固有インピーダンスは$120\pi$です。

$\pi$が抜けているのでオは誤りで、答えは2です。

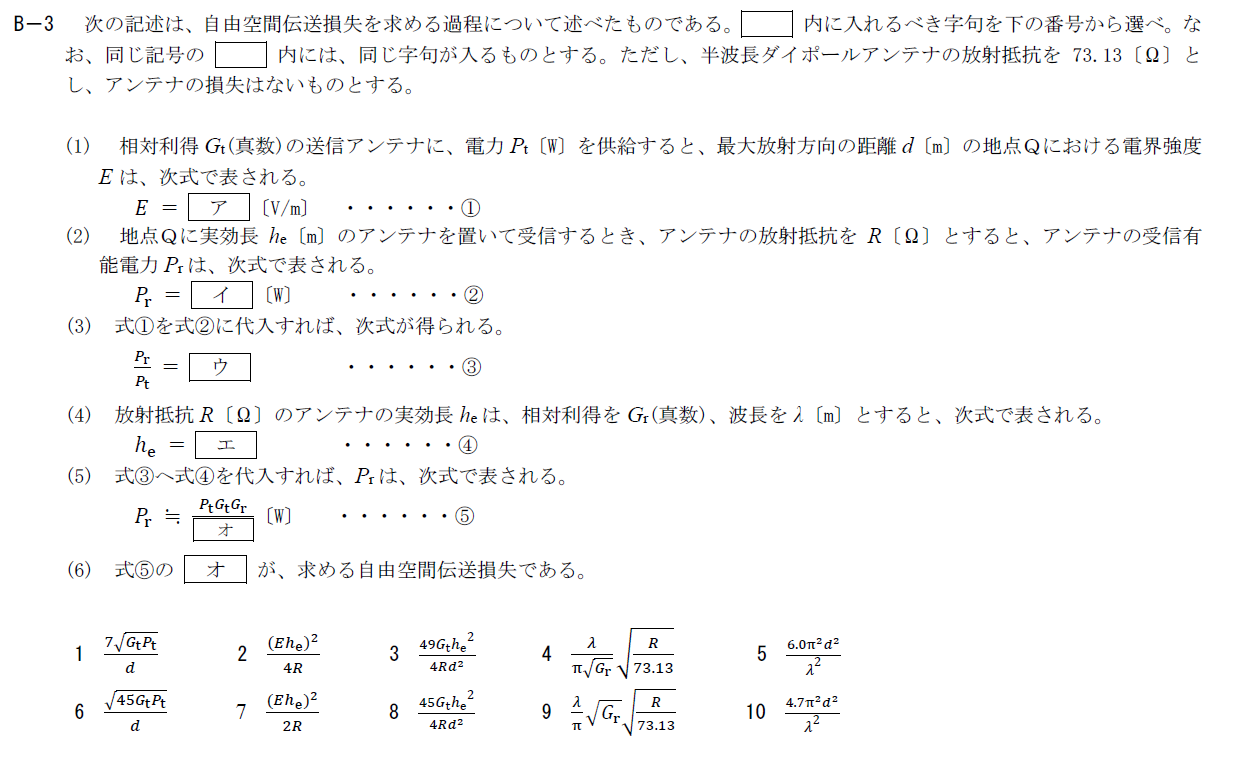

R.5.1 無線工学B(1回目) B-3

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月1回目 無線工学B B-3

自由空間の伝搬損失を求める問題です。 誘導に従って、順番に解いていきましょう。

ア

問題が少し不親切ですが、半波長ダイポールの放射抵抗が与えられていることから半波長ダイポールアンテナを想定して考えます。

半波長ダイポールの最大放射方向の距離$d$の地点の電界強度は \[ E=\frac{7\sqrt{G_tP_t}}{d} \] です。

そのため、アには1.「$\frac{7\sqrt{G_tP_t}}{d}$」が入ります。

イ

アンテナに誘起される電圧は$Eh_e$です。 電圧が放射抵抗$R$のアンテナと整合が取れた受信機の入力端にかかるので、アンテナにかかる電圧は$Eh_e/2$です。

そのため、受信有能電力は$\frac{(Eh_e)^2}{4R}$です。

以上から、イには2.「$\frac{(Eh_e)^2}{4R}$」が入ります。

ウ

イの式にアを代入すると \[ P_r=\frac{h_e^2}{4R}\frac{49G_tP_t}{d^2}=\frac{49G_th_e^2}{4Rd^2}P_t \] となります。

この結果からウには3.「$\frac{49G_th_e^2}{4Rd^2}$」が入ります。

エ

エでは$h_e$を相対利得を使って表します。

受信アンテナを半波長ダイポールにした時どうなるか考えてみましょう。 この時の受信有能電力を$P_d$、半波長ダイポールアンテナの放射抵抗を$R_d$、実効長を$h_d=\frac{\lambda}{\pi}$とします。

地点Qにアンテナを置くので電界強度は同じなので \[ E=\frac{4R}{h_e^2}P_r=\frac{4R_d}{h_d^2}P_d \] です。 これを$h_e$について解くと \[ h_e=\sqrt{\frac{P_r}{P_d}}\sqrt{\frac{R}{R_d}}h_d \] となります。 ここで、$P_r/P_d=G_r$なので \[ h_e=\frac{\lambda}{\pi}\sqrt{G_r}\sqrt{\frac{R}{73.13}} \] です。

この結果から、エには9.「$\frac{\lambda}{\pi}\sqrt{G_r}\sqrt{\frac{R}{73.13}}$」が入ります。

オ

エの結果をウに代入すると \[ P_r=\frac{49G_th_e^2}{4Rd^2}\frac{\lambda^2}{\pi^2}G_r\frac{R}{73.13}G_tP_t \\ =\frac{\lambda^2}{5.96\pi^2d^2}G_rG_tP_t \] となります。

オに入るのは上式の前半部分の逆数なのでオには5.「$\frac{5.96\pi^2d^2}{\lambda^2}$」が入ります。

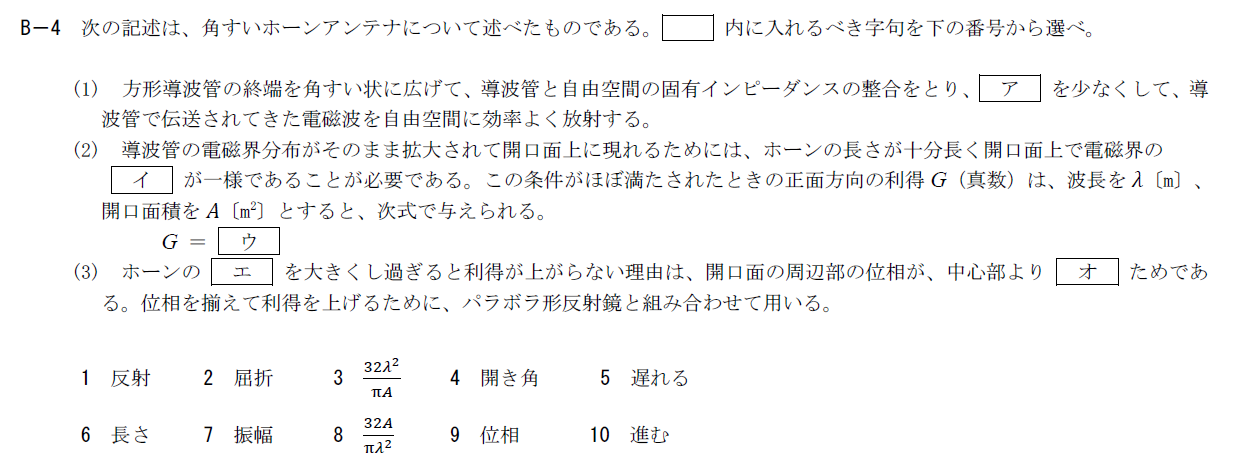

R.5.1 無線工学B(1回目) B-4

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月1回目 無線工学B B-4

角すいホーンアンテナに関する問題です。 この問題は全く同じ問題が令和4年1月1回目のB-5で出題されています。

下記の記事をご参照ください。

答えは

- ア:1.反射

- イ:9.位相

- ウ:8.$\frac{32A}{\pi \lambda^2}$

- エ:4.開き角

- オ:5.遅れる

です。

R.5.1 無線工学B(1回目) B-5

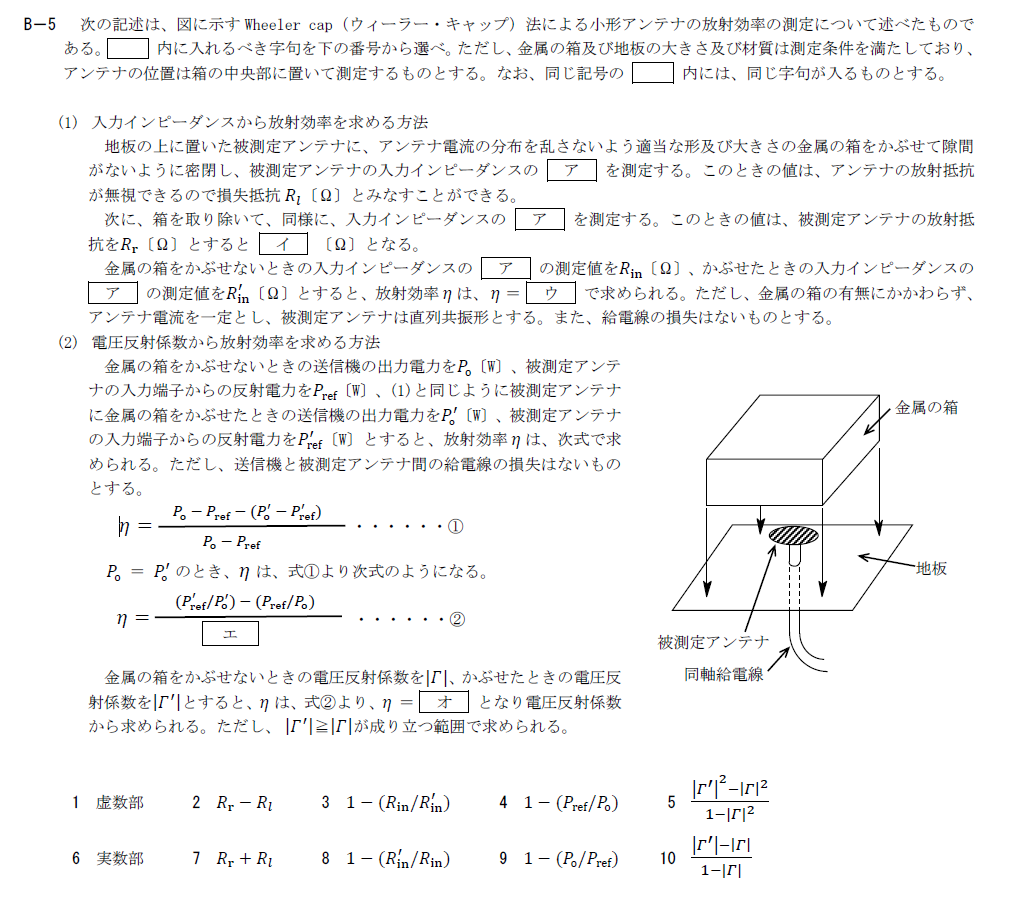

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年1月1回目 無線工学B B-5

ウィーラー・キャップ法による小型アンテナの測定に関する問題です。 この問題は全く同じ問題が令和3年7月2回目のB-5で出題されています。

下記の記事をご参照ください。

答えは

- ア:6.実数部

- イ:7.$R_r+R_l$

- ウ:8.$1-R_{in}’/R_{in}$

- エ:4.$1-P_{ref}/P_0$

- オ:5.$\frac{|\Gamma ‘|^2-|\Gamma|^2}{1-|\Gamma|^2}$

です。

まとめ

今回は令和5年1月の無線工学B(1回目)の試験B-1~B-5の問題について解説しました。 B問題は比較的問題プールが少ないと思われ、かなりの頻度で同じ問題、もしくは類似問題が過去問から出題されています。 順番に解いてみると面白い問題も多いので論理の流れを意識しつつ過去問演習をするとよいです。

参考文献

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

上の難易度が高い人

コメント