令和5年7月の1陸技の試験1回目の無線工学AのA-16~20の問題について解説します。

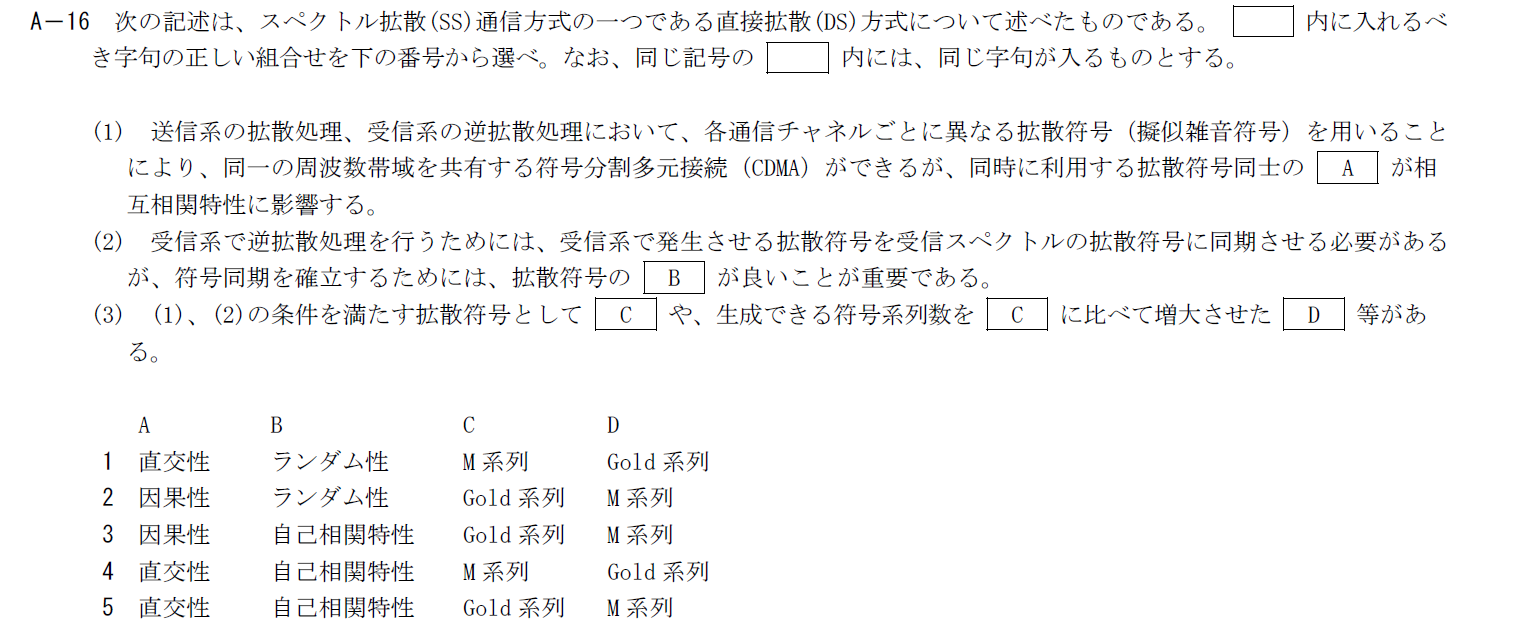

R.5.7 無線工学A(1回目) A-16

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月1回目 無線工学A A-16

スペクトラム拡散の直接拡散方式に関する問題です。

この問題は全く同じ問題が令和3年7月2回目A-12で出題されています。

下記の記事をご参照ください。

答えは下記のとおりです。

- A:直交性

- B:自己相関特性

- C:M系列

- D:Gold系列

答えは4です。

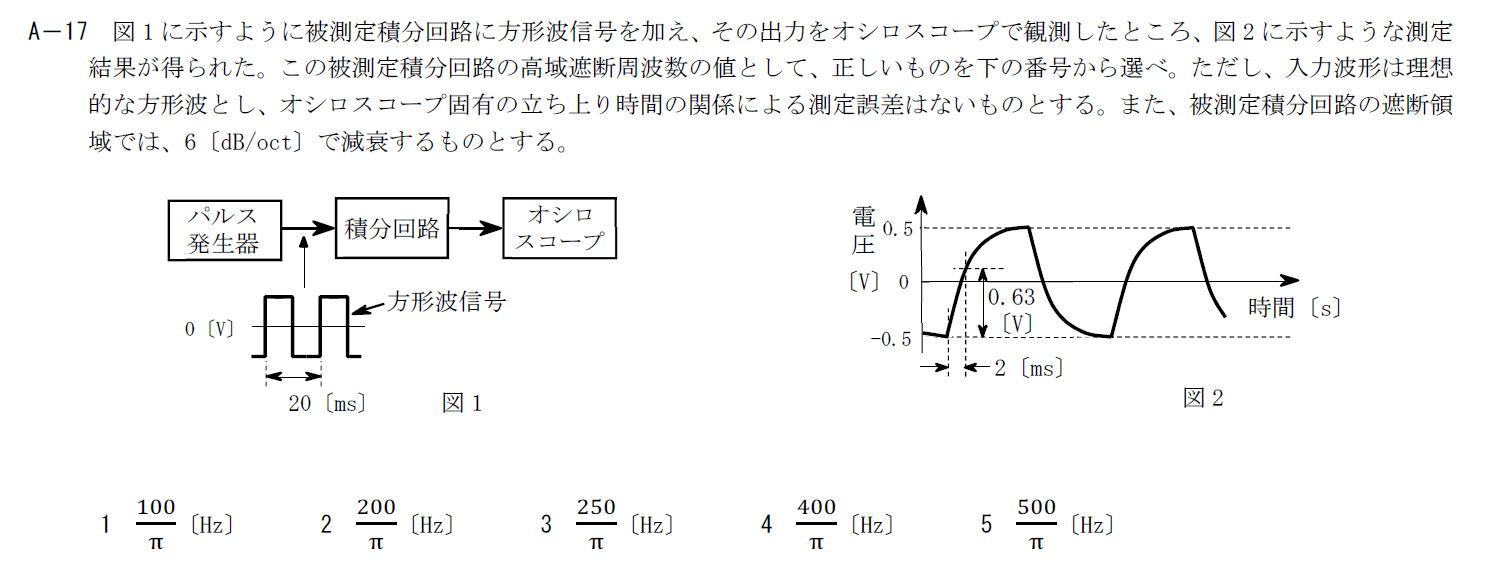

R.5.7 無線工学A(1回目) A-17

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月1回目 無線工学A A-17

積分回路に方形波を入力したときの出力に関する問題です。

時定数$\tau$積分回路に電圧$E_0$を入力した時の出力電圧$E$は \[ E=E_0(1-e^{-t/\tau}) \] です。

電圧が$(1-1/e)$倍になる時間が時定数となります。 グラフから時定数$\tau=2\rm{[ms]}$と読み取れます。

時定数$\tau$の高域遮断周波数$f_C$は$\frac{1}{2\pi \tau}$と表せるので \[ f_C=\frac{1}{2\pi \times 2\times 10^{-3}}=\frac{250}{\pi}\rm{[Hz]} \] となります。

以上から答えは3です。

微分回路に関する同様の問題も令和3年7月1回目A-20で出題されています。 下記の記事もご参照ください。

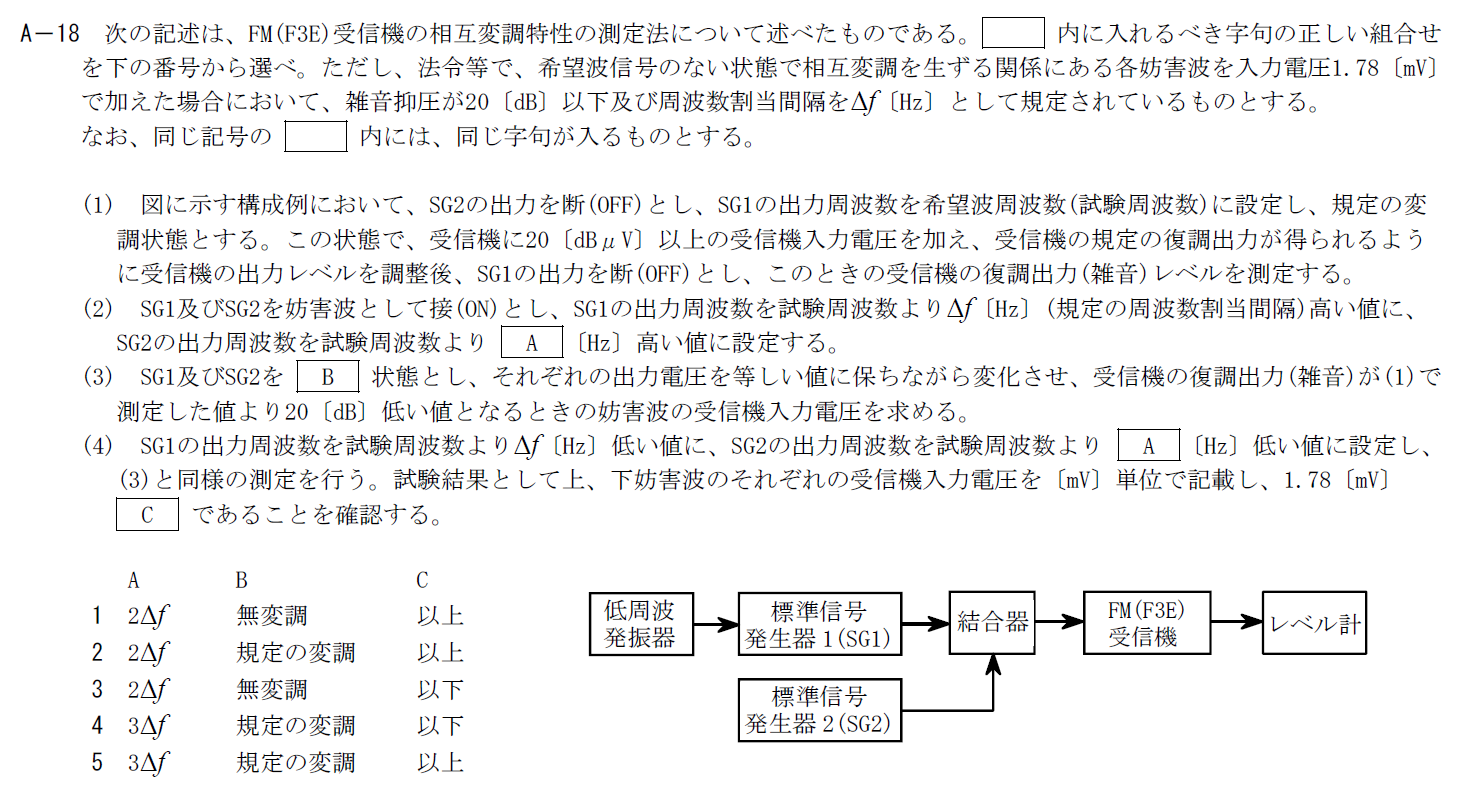

R.5.7 無線工学A(1回目) A-18

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月1回目 無線工学A A-18

FM受信機の相互変調特性の測定法に関する問題です。

全く同じ問題が令和4年7月1回目A-18で出題されています。

下記の記事をご参照ください。

答えは下記のとおりです。

- A:$2\Delta f$

- B:無変調

- C:以上

答えは1です。

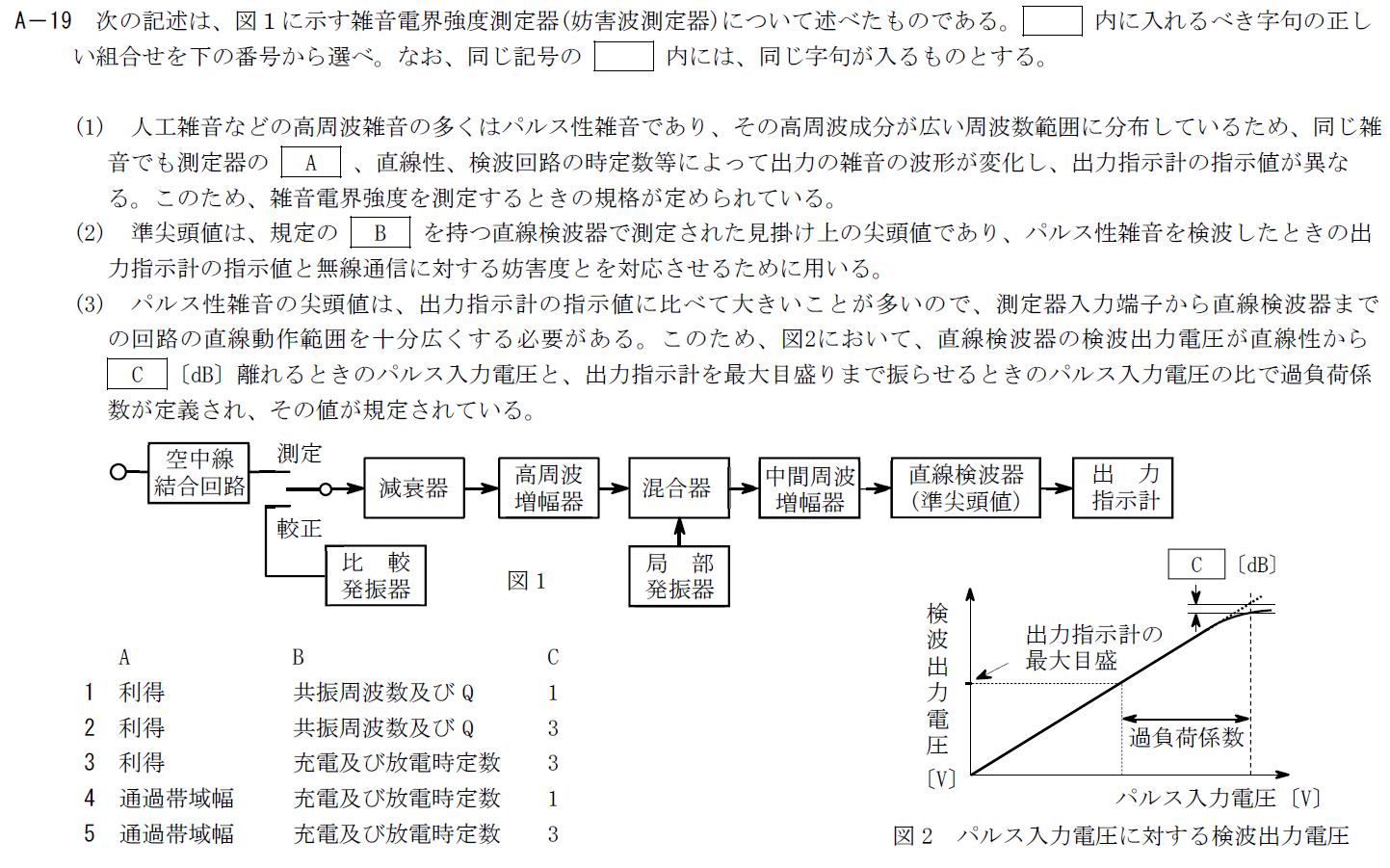

R.5.7 無線工学A(1回目) A-19

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月1回目 無線工学A A-19

雑音電界強度測定器に関する問題です。

全く同じ問題が令和3年7月1回目A-17で出題されています。

下記の記事をご参照ください。

また、出題形式が異なって問題文が同じ問題が令和4年7月2回目B-4で出題されています。

答えは下記のとおりです。

- A:通過帯域幅

- B:充電及び放電時定数

- C:1

答えは4です。

R.5.7 無線工学A(1回目) A-20

出典:公益財団法人 日本無線協会 第一級陸上無線技術士 R5年7月1回目 無線工学A A-20

デジタルオシロスコープのサンプリング方式に関して正しい選択肢を選ぶ問題です。

同様の内容で誤った選択肢を選ぶ問題が令和4年1月1回目A-18で出題されています。

下記の記事もご参照ください。 サンプリング方式に関する説明を記載しています。

正しいものを選ぶのでそれぞれの選択肢の誤ったところを見ていきましょう

各選択肢の出力とハミング距離は次の通りです。

| 選択肢 | 誤り内容 |

|---|---|

| 1 | 周期性のない信号は等価時間サンプリングではなく、実時間サンプリングが適しています。 |

| 2 | この説明はランダムサンプリング方式の内容です。 |

| 3 | この説明はシーケンシャルサンプリング方式の内容です。 |

| 4 | 繰り返し波形の観測は塔か時間サンプリングの方が向いています。 |

| 実時間サンプリング方式でナイキスト周波数を超える変化の速い波形を入力すると折り返しが発生します。 | |

| 5 | 正しい。 |

以上から答えは5です。

まとめ

今回は令和5年7月の無線工学A(1回目)の試験A-16~A-20の問題について解説しました。 過去問で出題された問題が多く出題されました。今回の試験は新問と過去問が入り混じっていますね。 過去問演習で対策することで確実に正解できる問題を増やしておきましょう。

参考文献

電磁気学をちゃんと学びたい人向け

上の難易度が高い人

コメント